木の葉に「金ナノ粒子」—微生物がつなぐ地下と植物

まず研究チームは、フィンランド北部にある金鉱山(キッティラ鉱山)の近くで育つノルウェートウヒに注目しました。

この場所を選んだ理由は、森の地下に金を多く含んだ鉱脈が眠っているためです。

つまり、地下の金が水に溶けて地上へ運ばれ、それを木が吸い上げている可能性が高いと考えたのです。

研究者たちは、鉱脈の真上や周辺に生えているトウヒの木を23本選び、その枝から合計138枚の針葉を集めました。

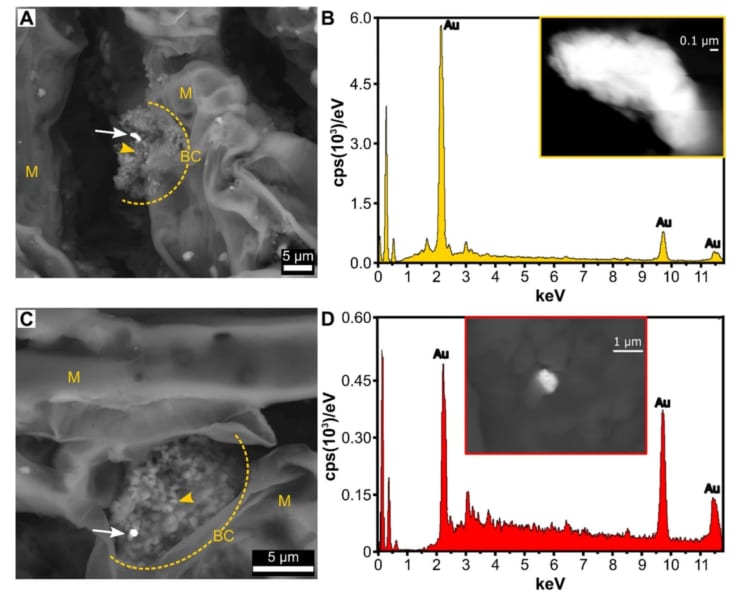

これらの葉を持ち帰り、高性能の電子顕微鏡を使って葉の内部を観察し、「金の粒」が存在するかどうかを詳しく調べました。

同時に、葉の中にどんな細菌がいるのかも調べるため、微生物のDNAを解析してその種類を特定しました。

なぜ細菌まで調べたのかというと、「葉の中の金は細菌と関係があるのではないか」と考えたからです。

「金の粒の有無」と「細菌の種類や数」を対応させることで、細菌が金粒子の生成に本当に関与しているかを確かめようとしたのです。

結果はとても興味深いものでした。

電子顕微鏡で観察した葉の一部から、ごく小さな金の粒がはっきりと発見されました。

この金の粒は「金ナノ粒子」と呼ばれ、ナノメートルという極めて小さいサイズ(1ナノメートルは100万分の1ミリ)です。

さらに、その金ナノ粒子の周りには多くの細菌が集まっており、細菌が作るバイオフィルム(ネバネバした膜状の物質)が金粒を包み込むように観察されました。

金粒自体は肉眼では見えないほど小さく、まるで金の粉のようですが、電子顕微鏡では白く輝く小さな星のように映ります。

その星の周囲を無数の細菌が取り囲んでいる様子が確認できました。

ただし、この金ナノ粒子が見つかったのは23本中わずか4本(約17%)だけでした。

つまり、金が葉の中で粒として現れるのは、ごく限られた条件が重なったときだけなのです。

また、葉の中の金の濃度が高い木ほど、そこに棲む細菌の種類が少ないという興味深い傾向も確認されました。

これをわかりやすく言えば、金が多いという厳しい環境に耐えられる一部のタフな細菌だけが生き残っている可能性がある、ということです。

さらに研究チームはDNAデータを詳しく分析し、「金粒を持つ葉」に特に多く見られる細菌を調べました。

機械学習というコンピューターを使った高度な分析によって、「P3OB-42」という未培養の細菌グループや、キューティバクテリウム属(Cutibacterium)、コリネバクテリウム属(Corynebacterium)など、特定の細菌が「金粒を持つ葉」で特に多いことが分かりました。

これらの細菌は名前こそなじみがありませんが、実は人間の皮膚などにも普通に存在する、ごく身近な細菌の仲間です。

それらがトウヒの葉っぱの中でも多く見られ、「金の粒」と関連していたというわけです。

あえて言えば、これらの細菌は植物の内部に潜む小さな錬金術師のような存在かもしれません。

では、これらの微生物はどのようにして「金の粒」を作っているのでしょうか。

研究者はその仕組みについて、次のように説明しています。

まず地下の鉱脈から、水に溶けた目に見えない「金のイオン」が土壌を通って地表近くまで運ばれます。

それを木が根から吸収し、水分と一緒に葉っぱの先まで運ばれます。

そして葉の中で、微生物が溶けていた金を再び固体の金ナノ粒子に戻して沈着させる――という仮説が立てられています。

今回の研究結果は、この仮説を強く支持するものでした。

ただし、金粒子はとても小さく、人間の目で見ることは不可能なほど微量です。

葉っぱから金を集めて大儲け、という夢のような話ではありません。

それでも、地下の金が植物内でどのように固まるのかという謎に対して、今回具体的な証拠が得られたことは、大きな科学的な成果と言えるでしょう。

![よーく聞いてね!3つのヒントで学ぶ!どうぶつカード ([バラエティ])](https://m.media-amazon.com/images/I/51zT3OcliFL._SL500_.jpg)