ウナギの「陸上狩り」は本当だった

研究のきっかけは、これまでのウナギの生態調査でした。

河川の上流域に生息するウナギの胃の中から、陸に生息する昆虫がたびたび見つかっていたのです。

しかし、それがどうやって捕食されたのかは謎のままでした。

そこで研究グループは今回、奄美大島で採集したオオウナギ10匹を使って、徹底した行動観察実験を行いました。

実験水槽には「水場」と「陸場」を用意し、陸場にコオロギを置きました。

すると全てのウナギが水中から陸上へと自発的に這い上がり、コオロギを少なくとも1回は捕食する様子が観察されたのです。

観察期間中、10匹合わせてなんと3713回もの「上陸行動」が記録され、うち42回で実際に陸上での捕食が成立しました。

興味深いことに、その大半は夜間、部屋の照明を消した暗い時間帯に行われていました。

この実験結果から、オオウナギは“水の外”にも自ら出向いて餌を捕る「両生的な狩り」ができることが実証されたのです。

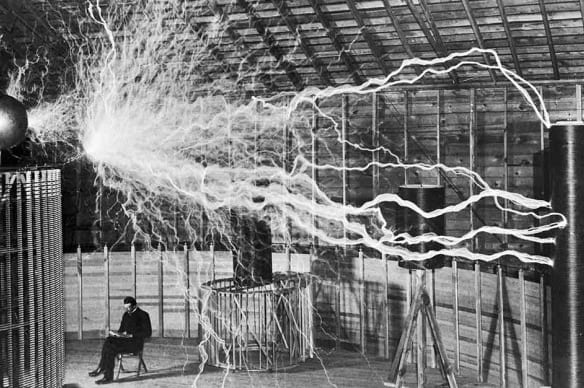

【こちらは、陸上でカニを捕食するウナギの画像】

さらに、野外調査でも驚きの事実が浮かび上がりました。

奄美大島の3つの河川で、オオウナギ57個体の胃内容物を分析したところ、河川の上流に行くほど陸上生物の割合が高くなる傾向が見つかりました。

つまり、上流など水生の餌が少ない環境では、ウナギは積極的に陸上の昆虫や小動物を狩って生き抜いていることが明らかになったのです。

![[WILL CLENS] シューズパウダー 日本製 無香料 シューケアキット 靴 消臭 パウダー (1本)](https://m.media-amazon.com/images/I/41m8Ig2XigL._SL500_.jpg)

![シルバーバック【カンタン!たのしい!水の生きもの砂絵セット】 幼稚園 小学校 入園 入学 お祝い プレゼント 準備 ([バラエティ])](https://m.media-amazon.com/images/I/515gZ4F-QYL._SL500_.jpg)

![[コロンブス] キレイな状態をキープ 長時間撥水 アメダス 防水・防汚スプレー420mL](https://m.media-amazon.com/images/I/31-OcmTs2LL._SL500_.jpg)