「ランダムに見えるが、実は密度が均一」という現象

一見ランダムに見える植物の配置。

その中に隠れていた“法則”は、物理学の世界から借りてきた言葉で「disordered hyperuniformity」と呼ばれています。

この現象は、「局所的にはバラバラでランダムに見えるけれど、広い範囲で見るとどこも驚くほど密度が均一」という不思議な空間パターンです。

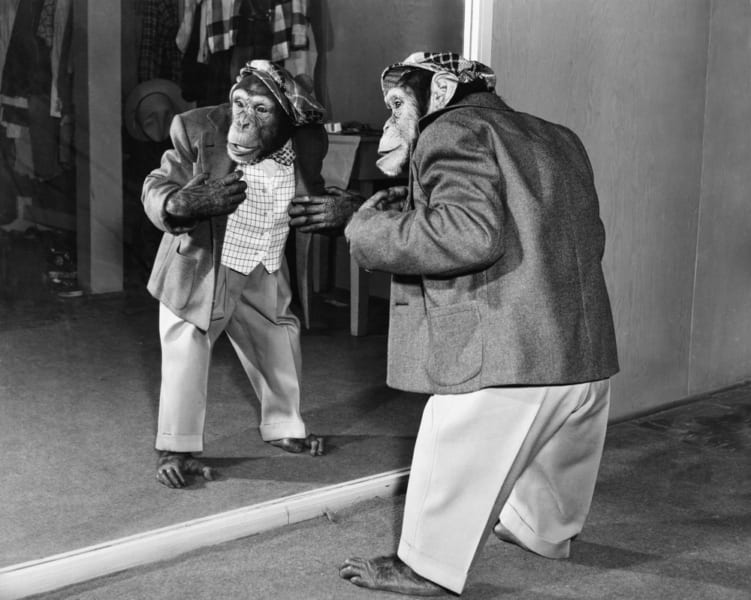

たとえば、人で溢れかえる満員の部屋を想像してください。

人々はできるだけ自分の“パーソナルスペース”を保とうと、互いに少しずつ距離をとります。

当然、格子状に皆が整列することはありませんし、人と人とのそれぞれの距離は異なります。

一方で、部屋の角や中央に皆が密集することもありません。

個々の意思でパーソナルスペースを確保しようとするので、人は部屋全体に広がり、部屋のどの範囲を切り取っても、そこの密度は大きく変わらない状態になります。

それが「disordered hyperuniformity」のイメージです。

この”隠れた均一性”は、もともと物理学や材料科学の分野で、粒子の並び方や結晶構造を説明するために提案された概念であり、近年では、自然界のさまざまな場所で同じような状態が発見されています。

では今回、乾燥地帯の植物がどうしてこの不思議なパターンを作ることがわかったのでしょうか?

従来の生態学の研究は、主に「植物同士の距離」に注目していました。

「乾燥地では、水分や栄養を奪い合わないよう、植物同士が離れて生えている傾向がある」と考えられてきたのです。

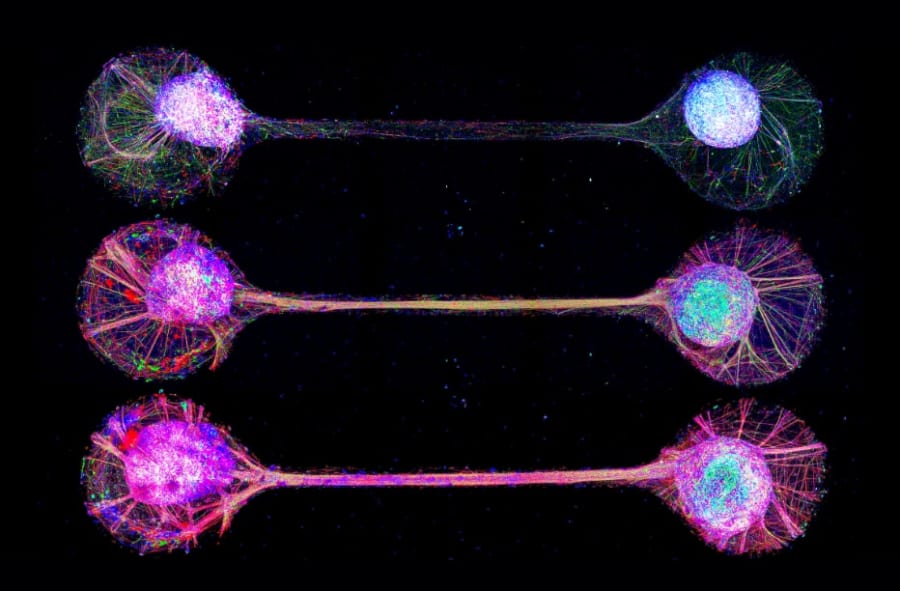

しかし中国の研究チームは、より広い視野で、「同じ広さのエリアごとに、植物がどのくらい分布しているか」という“密度の揺らぎ”に着目しました。

具体的には、高解像度の衛星画像から世界の乾燥地425地点を選び、各500×500メートルの範囲で植物の分布を詳細に解析。

その中で特に注目されたのが、50〜500メートルのスケールで密度の揺らぎが抑制される「disordered hyperuniformity」というパターンだったわけです。

実際、425地点中58地点(約1割)でこのパターンが検出され、アフリカ、アジア、オーストラリア、アメリカなど複数の大陸にまたがる乾燥地帯で確認されました。

つまり、世界中の乾燥地帯で見られる「ランダムに見える植物の散らばり」は、実は広いスケールで見ると驚くほど均一だったというわけです。

ではこのパターンはどうやって形成されているのでしょうか

![[WILL CLENS] シューズパウダー 日本製 無香料 シューケアキット 靴 消臭 パウダー (1本)](https://m.media-amazon.com/images/I/41m8Ig2XigL._SL500_.jpg)

![よーく聞いてね!3つのヒントで学ぶ!どうぶつカード ([バラエティ])](https://m.media-amazon.com/images/I/51zT3OcliFL._SL500_.jpg)

![[W.P.S.] 防水スプレー 除菌 抗菌 防汚 機能付き 大容量420ml 日本製](https://m.media-amazon.com/images/I/41aHfy9uuZL._SL500_.jpg)