乾燥地帯の植物はどのように「奇妙な配置」を作るのか

乾燥地帯の植物は、どうやって“隠れた均一性”を作り出すのでしょうか?

研究チームは数理モデルを用いて、その仕組みを詳しく解析し、いくつかのメカニズムが考えられました。

たとえば、「植物が枯れた後の土は他の場所よりも栄養豊かになるため、そこでは新たな芽が出やすくなる」という現象です。

こうした“世代交代”のサイクルが繰り返されることで、長い時間をかけて広範囲で偏りの少ない分布が作り上げられると考えられています。

また、「植物同士の競争」も関係しているかもしれません。

近くの植物は互いに助け合う(影をつくって土壌を乾燥から守る、水分を保持するなど)一方で、遠く離れた植物同士は根を広げて水を奪い合う“競争”も行います。

この「近距離では協調、遠距離では競争」という仕組みが、独特のパターンを生み出す要因となっているのです。

では、このdisordered hyperuniformityは生態系にどんなメリットをもたらすのでしょうか?

研究チームのモデル解析によると、主な利点として「水分の無駄を最小限に抑えられる」ことが分かっています。

植物が効率よくスペースを分け合い、ムラなく分布することで、根が土壌中の水分をまんべんなく吸収できるようになります。

その結果、ランダム配置された場合よりも、水分のロスが少なく、極限環境下でも長く生き残ることができるのです。

一方で、トレードオフも存在します。それは「構造の回復の遅さ」です。

山火事や家畜による食害など、外部から大きなショックがあった場合、元の均一な配置に戻るまでに非常に長い時間がかかります。

つまり、「安定していれば非常に強いが、急激な変化への柔軟性は低い」という特性も合わせ持っているのです。

この発見が重要なのはなぜでしょうか?

気候変動や人間活動の影響が大きくなりつつある現代において、「どうすれば生態系が過酷な環境を乗り越え、持続できるのか」を知るには、disordered hyperuniformityの理解が大きなヒントとなります。

人間社会の土地管理や砂漠化対策にも応用が期待されているのです。

![[WILL CLENS] シューズパウダー 日本製 無香料 シューケアキット 靴 消臭 パウダー (1本)](https://m.media-amazon.com/images/I/41m8Ig2XigL._SL500_.jpg)

![よーく聞いてね!3つのヒントで学ぶ!どうぶつカード ([バラエティ])](https://m.media-amazon.com/images/I/51zT3OcliFL._SL500_.jpg)

![[W.P.S.] 防水スプレー 除菌 抗菌 防汚 機能付き 大容量420ml 日本製](https://m.media-amazon.com/images/I/41aHfy9uuZL._SL500_.jpg)

記事のような結果としてそうなるという見立てよりも、チューリングパターンやプリゴジンの散逸系のような根本の原理から創発する構造として検討が進んだらいいなぁと妄想します。そうすれば、その地の環境制約条件が何かや未来の予測がたてやすく、保存や保護活動に直結しそうです。

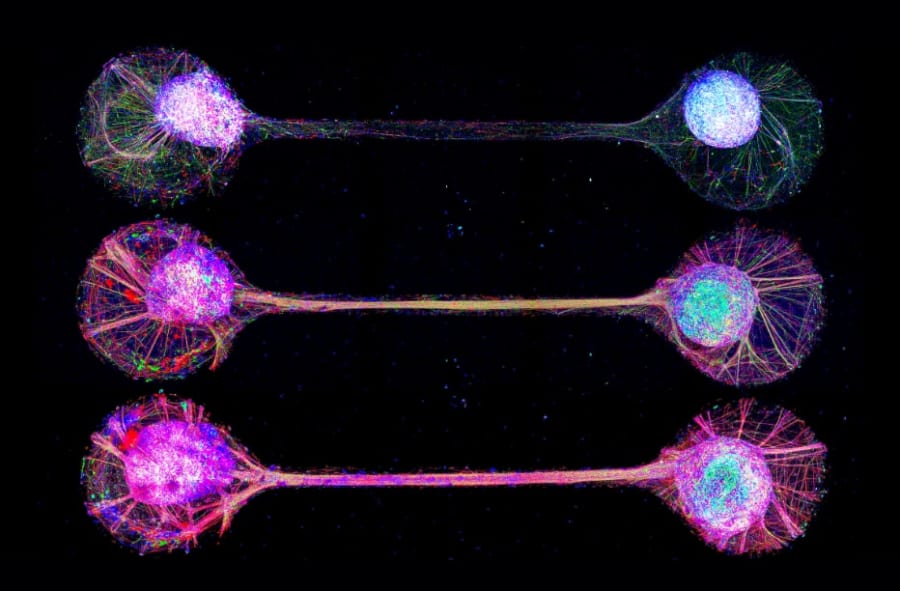

また、理論的枠組みができたら、寒天培地での培養といった実験的パターン再現や、シャーレの中での化学反応による不均一パターンの創発などで検証もできようというものです。

理論と観測のどちらが先であるべきか