脳でもない、半導体でもない――第三の選択肢

「キノコが電気で信号をやり取りできる」と聞いて、すぐに信じる人は少ないかもしれません。

ですが、意外なことにこれは冗談ではありません。

シイタケなどの菌類は、土壌や培地に広がる菌糸ネットワークを通じて微弱な電気信号を発していることが知られています。

その様子は、まるで脳の中で神経細胞同士が信号で会話しているかのようです。

実際、菌類を電子回路に利用する発想自体は以前から存在し、粘菌やキノコのマイセリウム(菌糸体)で計算問題を解かせたり、センサーに応用したりする実験も報告されてきました。

「生物である菌糸を電子回路と融合する」というとかつてはSFのような話に過ぎませんでしたが、現代では現実の研究分野になりつつあります。

一方で、脳を模倣するニューロモーフィック・コンピューティングの分野では「人工シナプス(メモリスタ)の」研究が盛んです。

しかし現在主流のメモリスタは半導体で作られ、レアメタル資源や大規模な工場を必要とします。

代替品として培養脳(オルガノイド)が持つ本物のシナプスの使用も研究されていますが、現状では装置の維持管理が非常に難しいという課題がありました。

そこで登場したのがキノコを使うというアプローチです。

シイタケの菌糸体は成長させるだけで網目状のネットワーク構造を作り出し、しかも神経細胞に似た電気的な反応を示すことから、シリコンや培養脳では難しかった持続可能で安価な新素材メモリスタの候補になると期待されています。

とはいえ、「生きた電子回路」であるキノコを本当に安定したメモリー素子として使えるのか、疑問に思う人もいるでしょう。

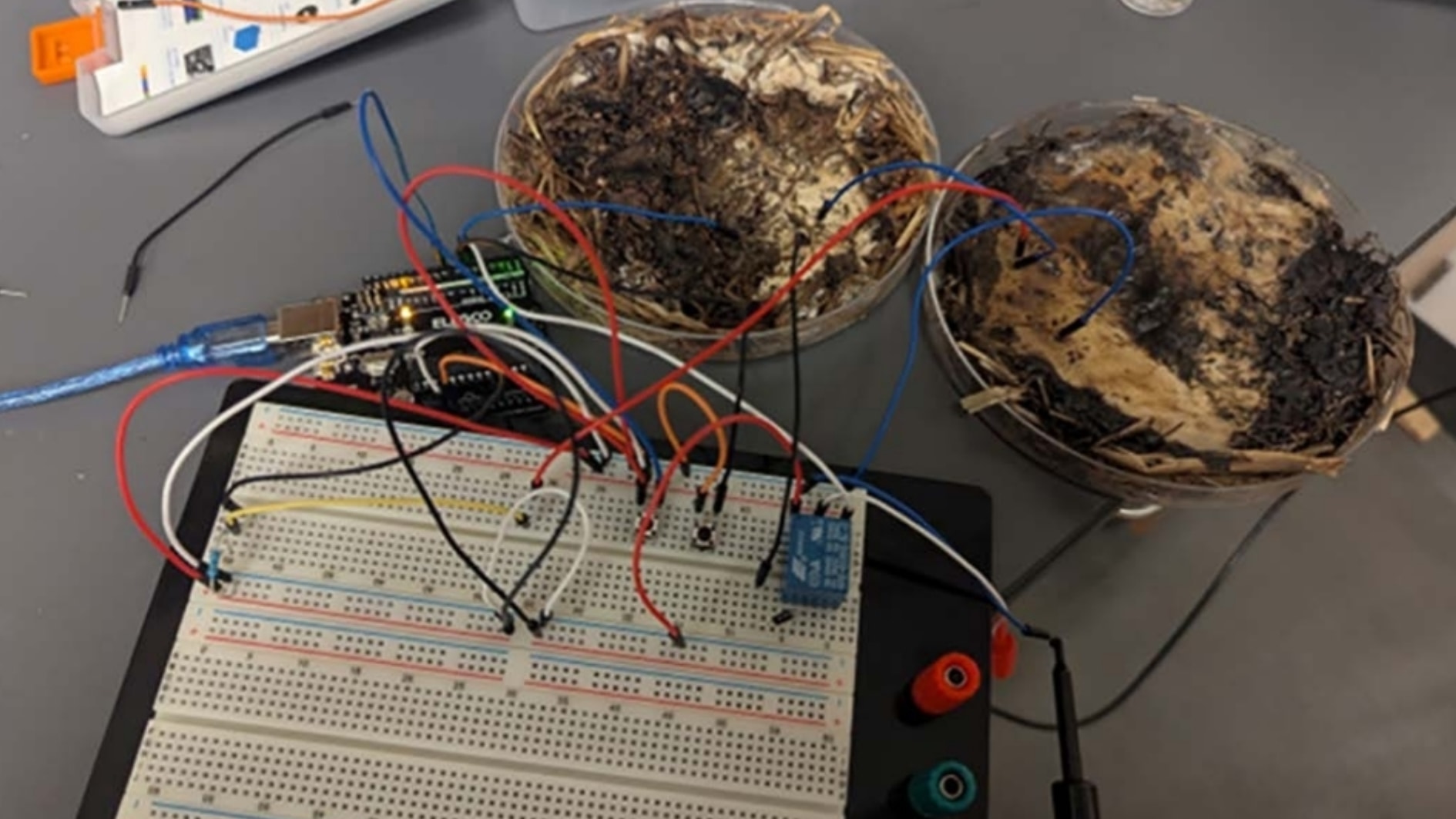

そこで今回、オハイオ州立大学の研究者たちは「食用キノコを材料にすれば、培養して乾燥し、必要なときに水を与えても再び動作するメモリー素子になるのではないか?」という大胆な仮説を検証しました。

干しシイタケは日本人にとって身近な食材ですが、乾燥状態を“保存モード”と見立てることで、生ものゆえの制約を越えられる可能性があるのです。

もしこのアプローチがうまくいけば、メモリー部品を「育ててストックする」時代が来るかもしれません。

ですが本当にそんな都合のいい話があり得るのでしょうか?

![[WILL CLENS] シューズパウダー 日本製 無香料 シューケアキット 靴 消臭 パウダー (1本)](https://m.media-amazon.com/images/I/41m8Ig2XigL._SL500_.jpg)

![よーく聞いてね!3つのヒントで学ぶ!どうぶつカード ([バラエティ])](https://m.media-amazon.com/images/I/51zT3OcliFL._SL500_.jpg)

![[W.P.S.] 防水スプレー 除菌 抗菌 防汚 機能付き 大容量420ml 日本製](https://m.media-amazon.com/images/I/41aHfy9uuZL._SL500_.jpg)