キノコの菌糸は情報処理システムとして機能する

では実際に、研究チームはどのようにして「キノコ製メモリ」を作り出したのでしょうか?

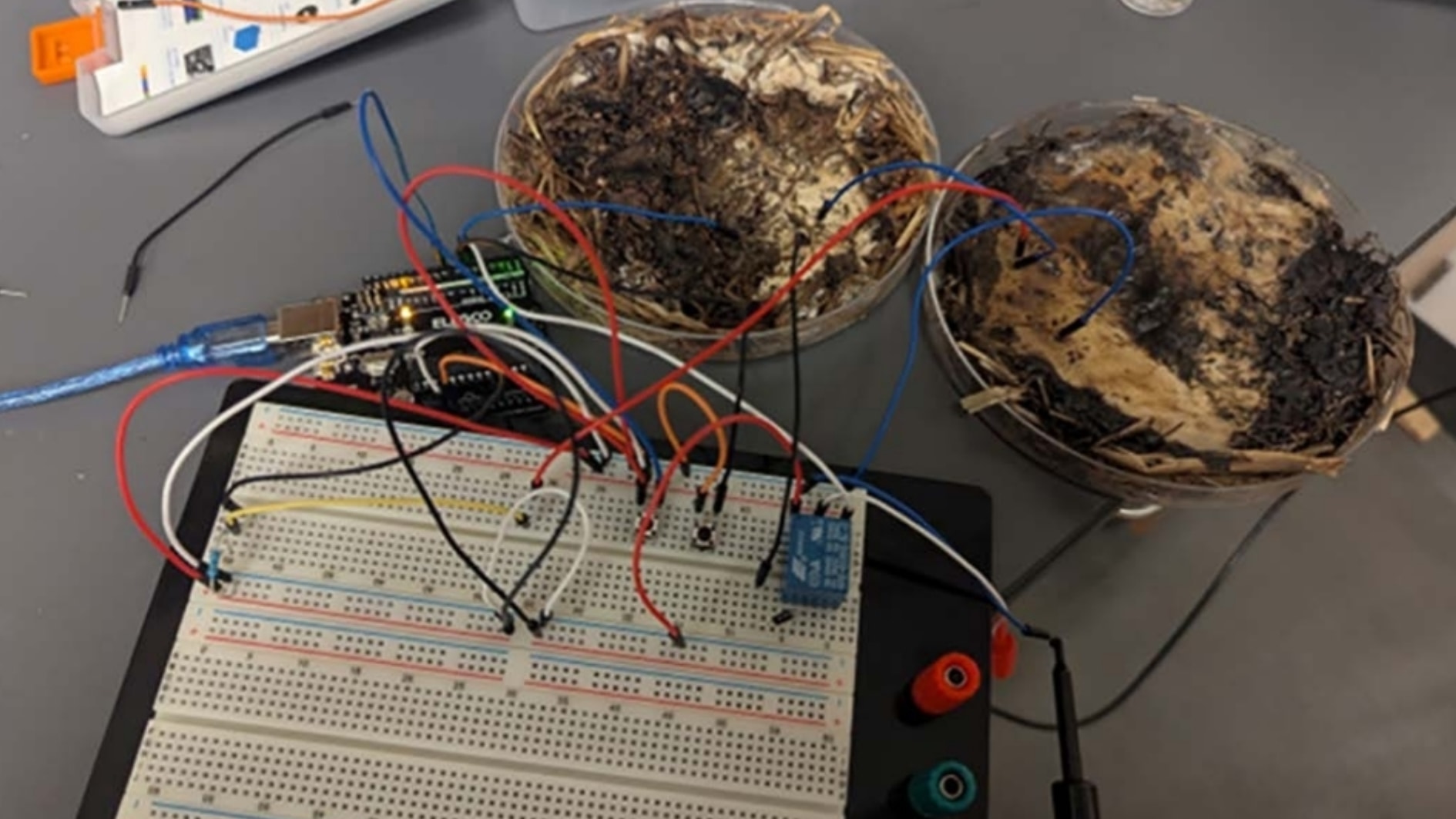

まず研究者たちは、シイタケの菌糸を実験室で丁寧に培養しました。

培養と言っても特別な設備は必要なく、標準的なペトリ皿(実験でよく使われる透明な小皿)の中に栄養のある培地(菌糸が成長するためのエサ)を入れ、その中で菌糸を育てました。

数日すると菌糸はどんどん伸びて広がり、やがて培地全体を真っ白く覆い尽くすように成長します。

この段階で、十分に育った菌糸の入ったペトリ皿を、約1週間ほどかけて自然に乾燥させます。

すると、白くて柔らかかった菌糸のマットは、まるでお煎餅のように固く円盤状に変化します。

ただし、お煎餅と違うのは、内部の菌糸がつながったネットワーク構造をそのまま保っているということです。

そして実験の直前に、乾燥して硬くなった菌糸ディスクに霧吹きでシュッと水を吹きかけて、再び湿らせます。

これはちょうど、干しシイタケを水で戻して柔らかくするようなイメージです。

適度な湿り気を与えると、菌糸内の導電性が回復し、再び電気を通すようになります。

研究者たちは、こうして「蘇った」菌糸デバイスに複数の電極を付け、それを既存の電子回路に接続しました。

次に、この「キノコ回路」が電気を流した時にどのように反応するかを詳しく調べました。

ここで研究者が使ったのが「交流電圧」というタイプの電気です。

交流電圧とは、プラスとマイナスが交互に入れ替わる電気の流れで、家庭のコンセントなどにも使われています。

研究者は、この電圧の波の形や周波数(1秒間に電気がプラスとマイナスに切り替わる回数)を少しずつ変えながら、菌糸デバイスに流れる電流を測定しました。

測定にはオシロスコープという装置を使います。

これは電気の流れを波の形として画面で見ることができる機械です。

実験の結果、菌糸デバイスの電気の流れには非常にユニークな特徴があることがわかりました。

電圧を変化させていくと、電流の流れ方が、まるで菌糸が過去に流れた電気を「覚えている」かのように、独特な形のループ(円形の軌跡)を描いたのです。

この電圧と電流の関係を示す図をI–V曲線(電流と電圧の関係を表すグラフ)と呼びます。

ここで現れたループ状のカーブこそが、メモリスタという電子素子が示す特有の現象です。

メモリスタとは、電気を流すとその履歴に応じて抵抗(電気の流れにくさ)が変化し、その後の電流の流れ方を変える部品です。

言い換えるなら、電子回路なのに「過去を覚えている」という不思議な特徴を持つ素子で、脳が学習する仕組みをまねるのに適しています。

特に、周波数(電気が1秒間に繰り返される回数)が低いときほど、この記憶現象がくっきりと現れました。

例えば、1秒間に10回(10ヘルツ)の滑らかな波形(正弦波)の電圧をかけると、この「メモリスタ特有のループ」が明確に確認されました。

これは菌糸が電気信号によって情報を「記憶」し、「呼び出す」仕組みとして働いていることを示す重要な観察結果となりました。

それでは、この「キノコメモリ」はどれくらいの速さで動くことができるのでしょうか?

研究チームは次に、この「キノコメモリ」がどこまで速く動けるのかを確かめました。

つまり、どれほどのスピードで「覚えて」「忘れて」「また覚える」ことができるのかを調べたのです。

周波数――つまり電気信号が1秒間に何回切り替わるか――を少しずつ上げながら、菌糸の反応を観察しました。

たとえば毎秒1000回や数千回と速度を上げていくと、菌糸がどこまでついてこられるかがわかります。

その結果、菌糸は最高で5850ヘルツ(1秒間に5850回)という速さの信号まで反応できることが示されました。

しかもその正確さはおよそ90%(±1%)に達していました。

これは、ちょっとした「生きたメモリー回路」として十分に機能しているレベルです。

この性能を、もし人間の感覚にたとえるなら、まるで耳がほんの一瞬のリズムの違いを聞き分けるようなものです。

シイタケの菌糸は、目には見えない速さで電気のリズムを感じ取り、自分の中にその情報を記録していたのです。

ただし、信号をどんどん速くしていくと、菌糸が「覚え違い」を起こすように精度はやや下がっていきました。

これは人間が早口の英語を聞くと一部聞き取れなくなるのと似た現象だと考えられます。

そこで研究チームは、もし複数のキノコメモリをつないで「チームプレイ」させたらどうなるかを検討しました。

その結果、並列につなげることで反応の遅れを補い、全体として安定した信号処理が可能になることが示唆されました。

これはまさに脳の神経細胞がたくさん連携して働くことで、思考の速さと信頼性を保っている構造に似ています。

また、このキノコメモリの大きな特徴は「乾燥と再生ができること」です。

先にも触れたように、乾燥状態でも内部の構造はそのまま保たれており、必要なときに水を吹きかけるだけで回路が再び動き始めます。

つまり、電源を切っても壊れず、保管しておいてまた起動できる「休眠型メモリー」のような仕組みなのです。

さらに特別な設備を使わなくても、この菌糸メモリは簡単に培養・乾燥・復活のサイクルを繰り返すことができました。

研究者たちはこの工程について、「思ったよりもずっとシンプルだった」とコメントしています。

菌糸は育てて乾かし、必要なときに“目を覚まさせる”だけで再び情報を記憶できる――そんな夢のような電子素材が、すでにシイタケの中にあったのです。

この研究は、シイタケの菌糸が単なる生物素材ではなく、電気信号を理解し、過去を記憶し、そして再び動き出す「学習する材料」になり得ることを示しました。

森の中で静かに息づくキノコたちが、なぜ「情報を処理する生命の回路」としての能力を持っているのかはまだわかっていません。

しかし菌糸がこうした能力を持つようになった理由は、自然界での生存戦略にあるのかもしれません。

栄養や水分の位置を正確に把握し、効率よく伸びるために、菌糸は環境の変化を敏感に感じ取り、電気信号を使って情報を伝え合っているのです。

このネットワークとしての働き自体が、脳の情報処理と重なる部分がある――。

菌糸が計算やメモリに使えるのは、自然の中で培われた仕組みが、結果として情報処理と一致していたからだとも言えるでしょう。

森の中で静かに息づくキノコたちが、なぜ「情報を処理する生命の回路」としての能力を持っていたのかは不明です。

ただ菌糸がこうした能力を持つようになったのかの推測は、進化の過程で考えることができます。

自然界で競争に勝ち抜くためには、栄養や水分の位置を正確に把握して、効率よく移動する必要があります。

そのため菌糸は、環境の変化を敏感に察知して、「電気信号」や「化学信号」などのシグナルを用いてネットワーク内で情報をやり取りします。

例えば、ある場所で栄養が見つかったとします。

すると菌糸はその情報を複合的なシグナルとしてネットワーク内で共有し, 資源配分や成長方向に反映します。

このネットワークとして存在し、情報を伝達・再配分するという仕組みは、脳の情報処理と似ており計算に応用しうる性質を示します。

菌糸が計算やメモリに使えるのは、彼らが生き残るためにとった資源探索・配分の戦略が、結果として情報処理のかたちと合致していたためだと言えるでしょう。

![[WILL CLENS] シューズパウダー 日本製 無香料 シューケアキット 靴 消臭 パウダー (1本)](https://m.media-amazon.com/images/I/41m8Ig2XigL._SL500_.jpg)

![よーく聞いてね!3つのヒントで学ぶ!どうぶつカード ([バラエティ])](https://m.media-amazon.com/images/I/51zT3OcliFL._SL500_.jpg)

![[W.P.S.] 防水スプレー 除菌 抗菌 防汚 機能付き 大容量420ml 日本製](https://m.media-amazon.com/images/I/41aHfy9uuZL._SL500_.jpg)