銀河を彷徨う星喰いモンスターに襲われると何が起きるのか?

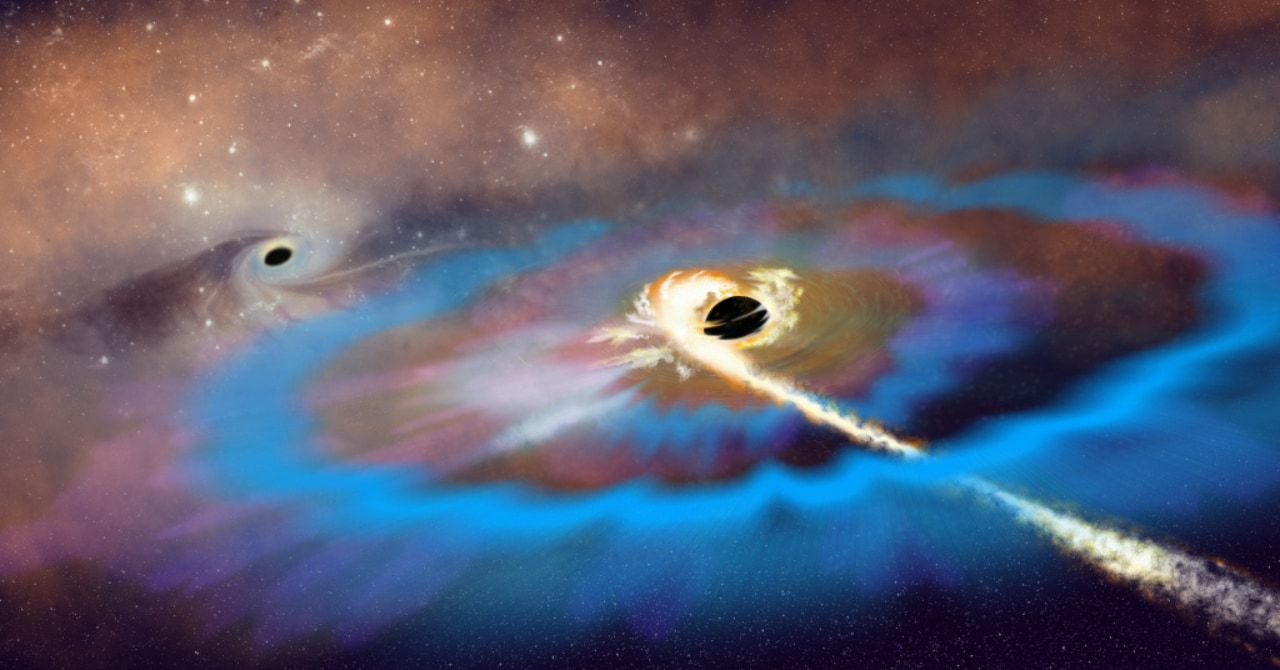

AT 2024tvdで起きたのは、まるで星が「暗黒の巨獣」に引きずり込まれる瞬間のような出来事でした。

まず、星がブラックホールの重力圏に入ると、両者の引き合う力の差によって星の片側と反対側で強烈な引っ張り合いが生じます。これを潮汐力(ちょうせきりょく)と呼びますが、その力は星の内部をずたずたに引き裂くほど強力です。

破壊された星の破片は、巨大な炎のようにブラックホールの周囲を渦巻きながら落ち込んでいきます。このとき、摩擦と圧縮によって莫大な熱と光が生まれ、銀河の彼方でも観測できるほどの閃光を放ちます。

AT 2024tvdの場合、1度星を飲み込んだブラックホールがしばらく沈黙した後、再び暴れ出したかのように、もう一度強烈な光を放ちました。

第1の増光は発見から約130日後に急上昇し、数十日でしぼみました。

その約2か月後に再び明るくなり、数週間で急速にピークへ達して、すぐに暗くなっています。

通常、潮汐崩壊現象では明るさの増光は数カ月という長い期間を掛けておこります。この明るさの変化は、これまでの潮汐崩壊現象で見られた中でも例のないレベルの急激さです。

しかも、第2フレアのピークの明るさは第1フレアのおよそ3倍に達していました。

この通常の潮汐崩壊現象と異なるふるまいは、このブラックホールが銀河中心から離れた場所にある放浪者だったからこそ起きた可能性があります。

今回の急激な光の変化について、研究チームが検討している可能性は次のようなものです。

ひとつは、銀河中心ではなく銀河内を移動するブラックホールだったゆえの環境変動説です。

銀河の中心から弾き出されて放浪しているブラックホールの周囲では、ガスの密度や磁場の向きが一定ではありません。そのため、星を引き裂いた破片が落ち込むとき、ある瞬間に濃いガスの層や磁場の強い領域にぶつかり、エネルギーを一気に解放される可能性があります。

これが、通常の潮汐崩壊現象よりもはるかに速い明るさの変化を生んだ可能性があります。

もうひとつは、ブラックホールのスピン軸のズレによる“噴出の再点火”説です。

もしブラックホールの回転軸と、星が回り込んだ軌道面がずれていた場合、周囲の降着円盤や噴き出し(ジェット)は歳差運動(こまの軸がブレるような運動)をします。その軸がやがて観測者の方向に向き直った瞬間、

同じ噴出が再び強い光として見えた可能性があります。

つまり、銀河の中心から離れて移動していたため、回転の向きや噴出の方向が不安定になり、再び強烈なフレアが観測されたという可能性です。

こうした複数の要因が重なり、AT 2024tvdでは通常よりも短い間隔で二度のフレアが起きたのかもしれません。

![[W.P.S.] 防水スプレー 除菌 抗菌 防汚 機能付き 大容量420ml 日本製](https://m.media-amazon.com/images/I/41aHfy9uuZL._SL500_.jpg)

![[WILL CLENS] シューズパウダー 日本製 無香料 シューケアキット 靴 消臭 パウダー (1本)](https://m.media-amazon.com/images/I/41m8Ig2XigL._SL500_.jpg)

![よーく聞いてね!3つのヒントで学ぶ!どうぶつカード ([バラエティ])](https://m.media-amazon.com/images/I/51zT3OcliFL._SL500_.jpg)

彷徨する天体ということばに妄想が膨らみます。

過去記事で、我が銀河系には複数の伴銀河が伴うだけでなく、飲み込み合体途上の痕跡が複数あると記述されていました。とすると、その元々の伴銀河の中心にあった小ぶりな大質量ブラックホールが、銀河円盤の運動とは異なる方向から、突如太陽系近傍へ接近してくる場合(そして降着円盤を持たない単騎で電磁波を発しない場合)、あるいは、多重連星の1つが小さめのブラックホールで、相方の連星のうち一つが超新星爆発して連星重力圏から切り離されて銀河系円盤内を逆行するように進んできたとして、現在の観測技術で存在とらえることができるのでしょうか。