・バクテリアを攻撃するウイルスの一種「M13バクテリオファージ」を活用して、高速コンピューターを作れる

・ランダムアクセスメモリとハードドライブという分離した記憶システムを、単一の「相変化メモリ」に置き換えることで処理時間が短縮

・M13バクテリオファージに作らせた特殊な成分で、データ保管庫の一種である相変化メモリを解除できる

コンピューターは、データを保管する際、情報をハードウェアのある部分から別の部分に伝達するため、ほんの一瞬停止する必要があります。

この停止が「今後は不要になるかも?」と思わせてくれるような新研究が行われました。マサチューセッツ工科大学とシンガポール工科設計大学の研究チームが、情報伝達の遅延を最小限に抑えたコンピューターの新たな設計方法を発見したのです。

https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acsanm.8b01508

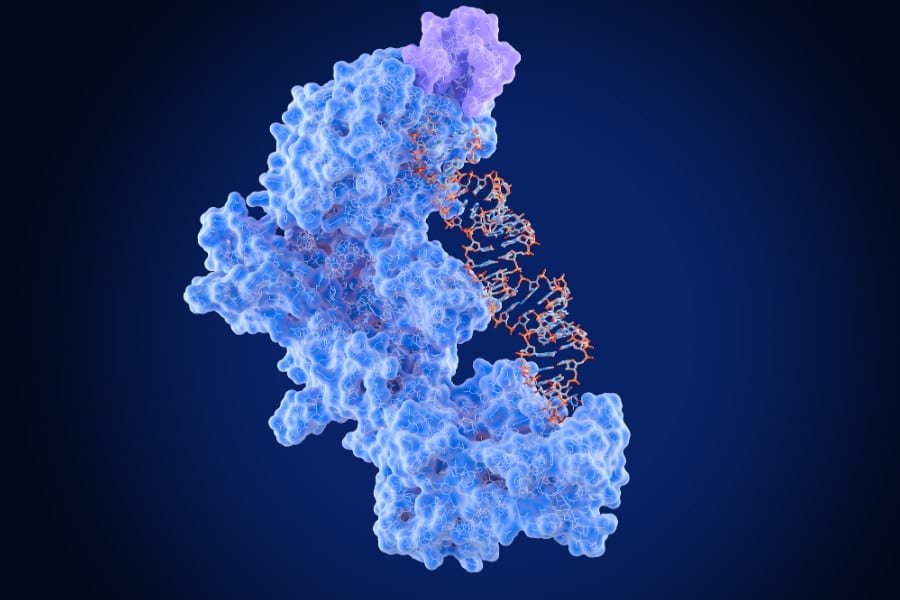

■生物学的ウイルス「M13バクテリオファージ」を利用

その鍵はなんと、ウイルス…といってもコンピューターウイルスではなく、生物学的意味でのウイルスです。バクテリアを攻撃するウイルスの一種「M13バクテリオファージ」に作らせた特殊な成分で、データ保管庫の一種である「相変化メモリ」を解除することで、処理速度を上げられるとのこと。なんとも斬新です。

この仕組みの背景には、コンピューター内部におけるデータの伝達方法が関係しています。処理速度は速いものの、一時的なランダムアクセスメモリから、ハードドライブの永久保管庫にデータを移すには、1000分の数秒が必要です。この2つに分離した記憶システムを、単一の全対応タイプの相変化メモリと置き換えることで、データの移行速度を1億分の1秒ほど削ることができるのです。

コンピューターを作るのにウイルスを使うなんて、「人に感染したらどうするの?」とちょっと不安になりますが、心配ご無用。M13バクテリオファージは、バクテリアだけに感染し、人体には無害です。

![[W.P.S.] 防水スプレー 除菌 抗菌 防汚 機能付き 大容量420ml 日本製](https://m.media-amazon.com/images/I/41aHfy9uuZL._SL500_.jpg)

![よーく聞いてね!3つのヒントで学ぶ!どうぶつカード ([バラエティ])](https://m.media-amazon.com/images/I/51zT3OcliFL._SL500_.jpg)

![[WILL CLENS] シューズパウダー 日本製 無香料 シューケアキット 靴 消臭 パウダー (1本)](https://m.media-amazon.com/images/I/41m8Ig2XigL._SL500_.jpg)