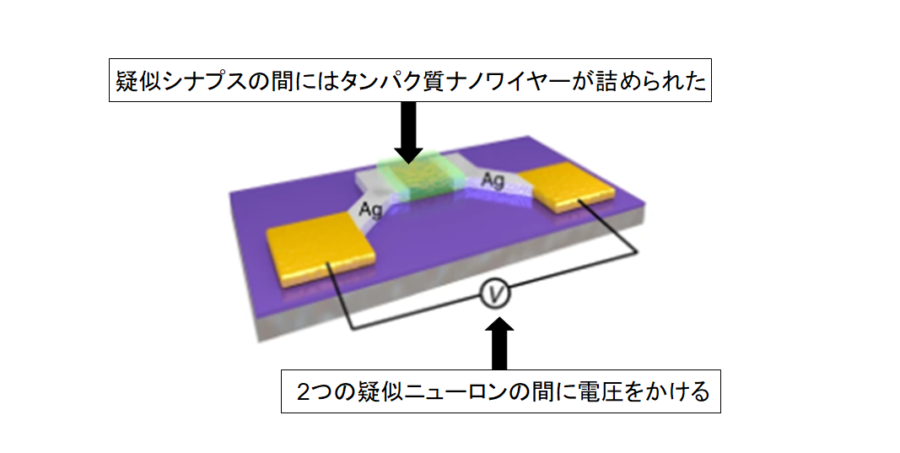

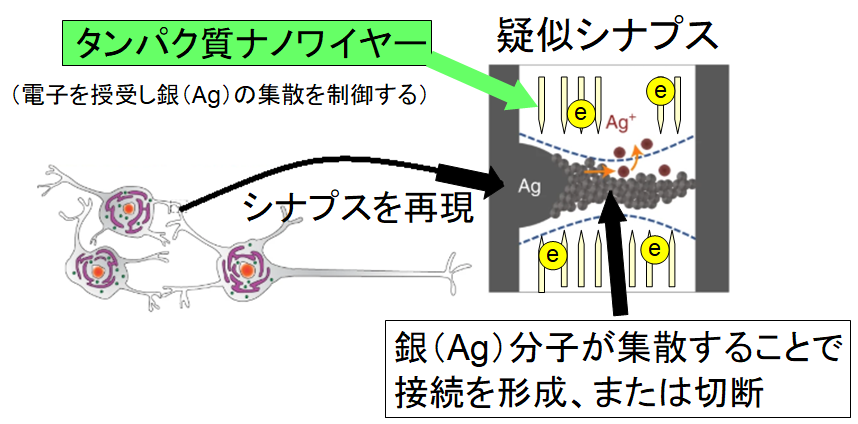

疑似シナプスの仕組み

脳模倣コアの作成において一番の難題は、シナプスの再現です。

シナプスの役割は通常の電子回路のスイッチのオン・オフに似ていますが、その一方で「流れる電流の多さでスイッチの入り具合が変化する」という柔軟な性質を供えています。

既存の電子回路では、この性質を再現するのは困難でした。

ですがここ10年あまりの急激な技術進歩により、脳模倣コアでは本物のシナプスのような柔軟な電流調節を再現する疑似シナプス(メモリスタ)を組み込むことに成功しました。

ただし、既存のシナプスを組み込んだ回路を稼働させるには、最低でも1ボルトの電圧が必要とされています。これは本物の脳が発する80ミリボルトと比べると圧倒的に高電圧です。

そこでアメリカのマサチューセッツマスト大学の研究者たちは、必要な電圧を下げるために、より効果的に稼働する疑似シナプスを考案しました。

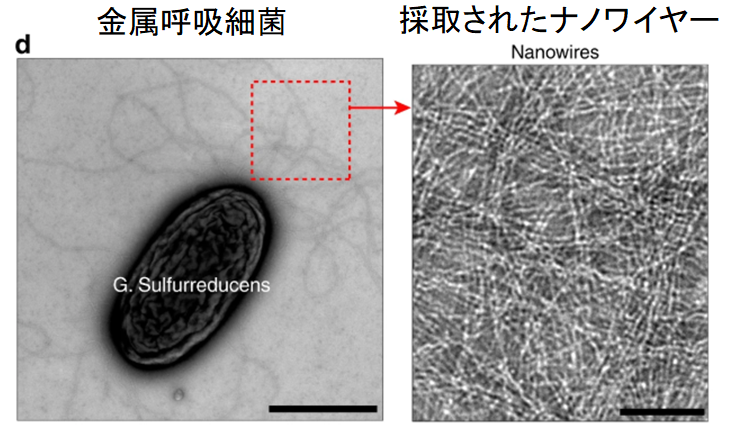

実現にあたって鍵となったのは、金属呼吸細菌(G. sulfurreducens)が作るタンパク質ナノワイヤーでした。

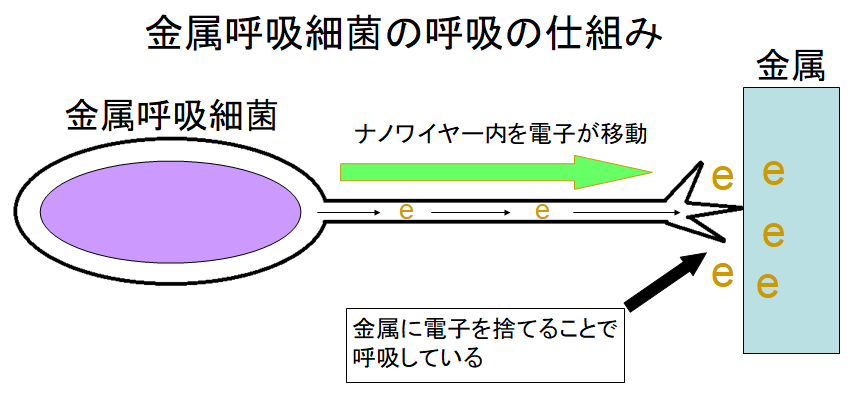

生物の呼吸の本質は、「体内で生じた余剰電子を捨てること」にあります。酸素呼吸の場合は、体内の電子を酸素に受渡し、二酸化炭素に変換して放出することで成し遂げられます。

同様に金属呼吸細菌は、体内で生じた余剰電子を金属に捨てることで呼吸しているというわけです。

タンパク質ナノワイヤーは、金属呼吸細菌が電子を捨てるために、金属(自然界では鉱石)と自分のからだの一部を接続するために使われています。

往年の電子機器をお持ちのかたならば、アースを思い浮かべるといいかもしれません。

なお、このタンパク質ナノワイヤーでは量子生物学的な驚くべき現象が発生していることが最新の研究で明らかにされていますので、そちらの記事も参考にしてみてください。

研究者たちは疑似シナプスの間を、この金属呼吸細菌から採取したナノワイヤーで満たしました。

そして疑似シナプスの前後の回線に電圧がかけられると、ナノワイヤーに電子が流れ、周囲に浮遊させた銀イオンを銀に変換し、疑似シナプスの間で銀の塊が成長していきます。

上の図では、銀の分子が集まりながら、疑似シナプスが接続されていく様子を示しています。

通電させることで水中の銀イオン(Ag+)がタンパク質ナノワイヤーから電子を受け取って、銀の塊を形成し、塊が成長することで回路が接続されます。

そして通電が途絶えると、集積した銀の塊は銀イオンになって水中に溶けだし、接続が絶たれます。

つまり、金属呼吸細菌の持つ自然界最小の「電線」は、銀と銀イオンから電子を授受する役割を通して、生体触媒のような働きをしていたのです。

生物のもつ触媒作用は非常に効率的であり、疑似シナプス稼働に必要な電圧を劇的に減らすことにつながりました。

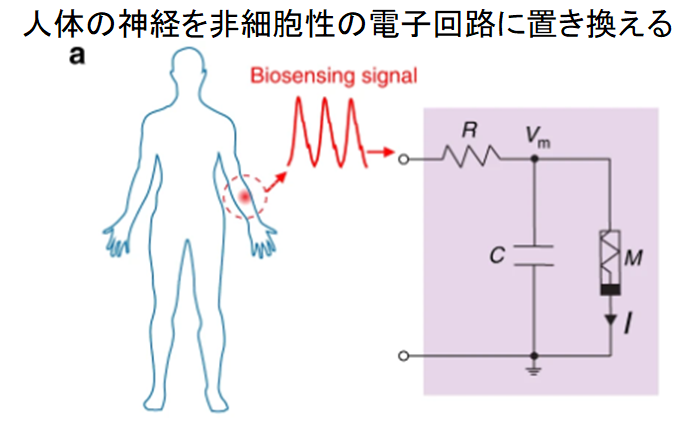

このことから、今回の研究によって作られた神経接続は、既存の脳模倣コアの非細胞的性質とタンパク質ナノワイヤーからなる細胞的性質の両方をもったハイブリッド脳とも言えるでしょう。

![[コロンブス] キレイな状態をキープ 長時間撥水 アメダス 防水・防汚スプレー420mL](https://m.media-amazon.com/images/I/31-OcmTs2LL._SL500_.jpg)

![よーく聞いてね!3つのヒントで学ぶ!どうぶつカード ([バラエティ])](https://m.media-amazon.com/images/I/51zT3OcliFL._SL500_.jpg)

![[WILL CLENS] シューズパウダー 日本製 無香料 シューケアキット 靴 消臭 パウダー (1本)](https://m.media-amazon.com/images/I/41m8Ig2XigL._SL500_.jpg)

![[ハミィ] iFace Reflection スマホ 携帯ストラップ シリコン (ペールブルー)【スマホストラップ アイフェイス リング 携帯 iphoneストラップ】](https://m.media-amazon.com/images/I/21LcuCBOMqL._SL500_.jpg)