順天堂大学と筑波大学の共同研究により、競泳において、飛び込み・壁の蹴り出し後の「バタ足」は、大幅な減速の原因になることが実証されました。

これまでにも「泳ぎ出しのバタ足がスピードの低下に繋がるのでは」との議論はありましたが、実際に証明されたのは今回が初めてのことです。

さらに本研究では、バタ足による遅れは競泳選手にとって致命的な差になることが指摘されています。

「バタ足」の差が勝敗を分ける?

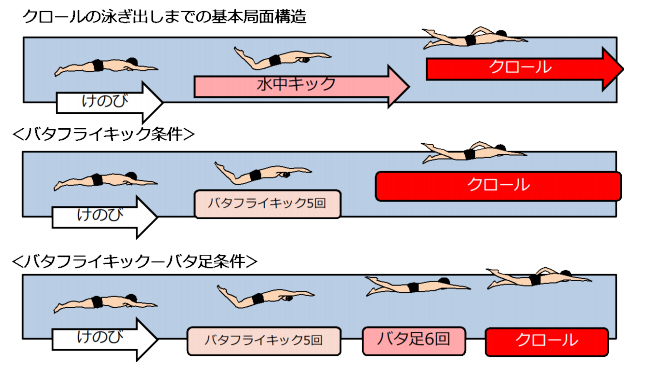

競泳では一般的に、飛び込みや折り返しのターン動作のほうが実際の泳法動作よりもスピードが速いことで知られています。いわゆる「けのび」の状態です。

この「けのび」のスピードを維持しながらスムーズな泳ぎ出しをするために、バタフライキックやバタ足が用いられてきました。

専門的には、バタフライキックの方がバタ足よりも推進力がありますが、クロールの泳法自体にバタ足が使われることから、泳ぎ出し前にバタ足を追加する選手がいます。

では、実際にバタ足の効果はあるのでしょうか。

その実証のため、チームは、「バタフライキックのみ」と「バタフライキック後にバタ足を追加」した2パターンの条件で実験しました。

実験には、日頃から競泳のトレーニングをし、全国大会レベルの競技会に出場した経験を持つ8名の男性選手に協力してもらいました。

まず、「バタフライキック条件」では、壁蹴り後にバタフライキックのみを5回してクロールに移り、15メートル地点まで全力で泳いでもらいます。この回数は、一般的な泳ぎ出しに基づくものです。

次に「バタフライ+バタ足条件」では、壁蹴り後に5回のバタフライキック、その後に6回のバタ足を追加してもらいました。

各選手には、2パターンがスムーズにできるよう1週間の練習期間がもうけられています。

実際のテストでは、壁蹴り後〜泳ぎ出しまでを水中カメラで撮影し、条件間でのスピードを比較しました。

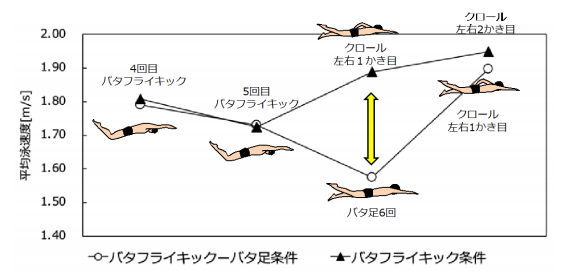

その結果、バタ足を追加した区間で、大幅な速度低下が確認されたのです。

両条件とも、バタフライキックまでは同スピードでしたが、図を見ると、その後のバタ足区間で速度が低下しているのが分かります。

具体的には、平均で0.31m/sの速度差が生じ、バタ足6回の間に、平均0.21m後退していました。

この差は、全国規模の競技会に出場する選手には致命的な差です。

クロールへの移行で大きな速度回復が見られていますが、バタ足区間の速度差を埋めるには至りませんでした。

本研究は、クロールの速度を上げる泳法の確立に役立つでしょうし、指導面での改善も期待されています。

もし水泳選手を目指している人が知り合いにいたら、こっそり教えてあげるといいかもしれません。

この研究は「Sports Biomechanics」誌のオンライン版に2020年4月27日付で先行公開されました。

![[WILL CLENS] シューズパウダー 日本製 無香料 シューケアキット 靴 消臭 パウダー (1本)](https://m.media-amazon.com/images/I/41m8Ig2XigL._SL500_.jpg)

![シルバーバック【カンタン!たのしい!水の生きもの砂絵セット】 幼稚園 小学校 入園 入学 お祝い プレゼント 準備 ([バラエティ])](https://m.media-amazon.com/images/I/515gZ4F-QYL._SL500_.jpg)

![[コロンブス] キレイな状態をキープ 長時間撥水 アメダス 防水・防汚スプレー420mL](https://m.media-amazon.com/images/I/31-OcmTs2LL._SL500_.jpg)

![[ハミィ] iFace Reflection スマホ 携帯ストラップ シリコン (ペールブルー)【スマホストラップ アイフェイス リング 携帯 iphoneストラップ】](https://m.media-amazon.com/images/I/21LcuCBOMqL._SL500_.jpg)