QWERTYにしたのは「ある言葉」が打ちやすかったから?

よく言われるのは、「タイピストの打つスピードを遅くさせて、紙詰まりが起きないようにするため」です。

紙詰まりは、初期のタイプライターにとって大きな弱点でした。

とすると、QWERTY配列では、続けてタイプされることの多い2つの文字が遠くに離して配置されている、と予想されます。

ところが、事実はまったく逆なのです。

英語で一番多い並びは「T」と「H」ですが、キーボードを見るとすぐ近くにあります。また、2番目に多い「E」と「R」にいたっては隣同士です。

統計解析でも、QWERTY配列は、ランダムに配列したキーボードに比べ、続いて打つことの多い2文字が近くにある頻度が高いことがわかっています。

なので、この説はおそらく間違いでしょう。

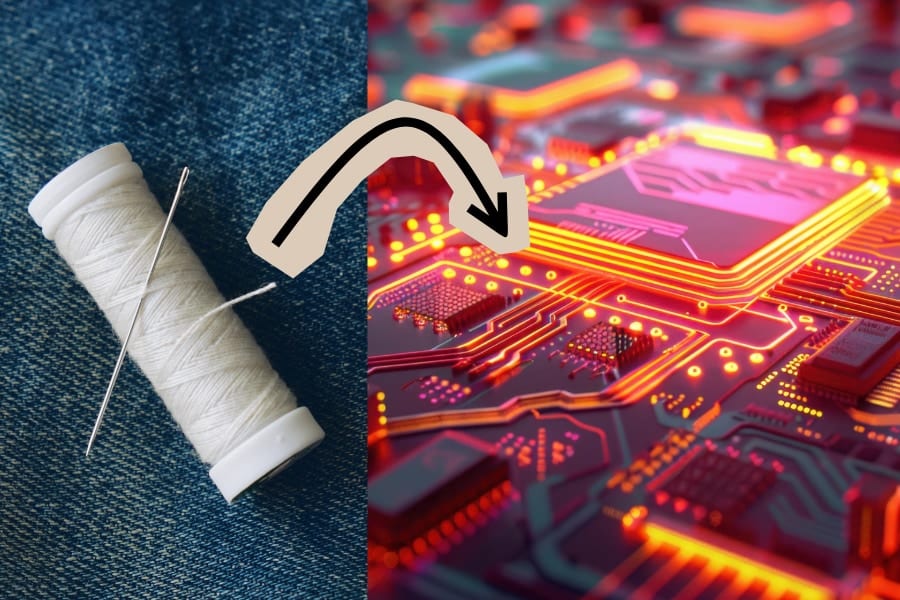

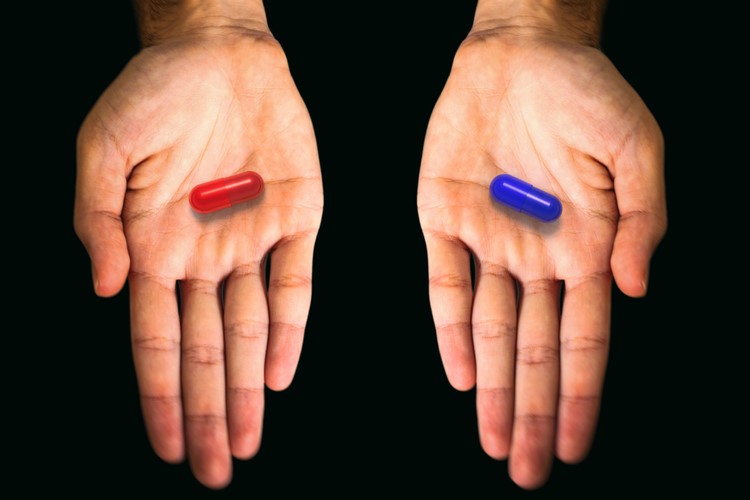

もう1つの説は、QWERTY配列にすると、セールスマンが「TYPE WRITER QUOTE(タイプライターのお見積もり)」という言葉を1列目だけで素早く打てるので、顧客にウケるというものです。

確かに、これらの文字が偶然に集まることはないので説得力はあります。

しかし、残念ながらそれを証明するものは残っていません。

また、QWERTY配列は、スピードを求めるタッチタイピングには不向きと言われています。

実際、このキーボードがスタンダード化して以来、別配列の競合品が何十種も現れては、消えていきました。

タイピングに不向きのQWERTY配列が生き残った理由は、時間とコストです。

代わりの配列を考案してテストし、設計・製造して、世界中に普及させるには、莫大な時間とコストがかかります。

第一、QWERTY配列も慣れてしまえば、とくに不便な点はありません。日本語の文章を打つのでも、QWERTY配列で支障はないと思います。

普段は気にも留めないキーボードの裏には、これだけのストーリーが隠されていたのです。

![[WILL CLENS] シューズパウダー 日本製 無香料 シューケアキット 靴 消臭 パウダー (1本)](https://m.media-amazon.com/images/I/41m8Ig2XigL._SL500_.jpg)

![よーく聞いてね!3つのヒントで学ぶ!どうぶつカード ([バラエティ])](https://m.media-amazon.com/images/I/51zT3OcliFL._SL500_.jpg)

![[W.P.S.] 防水スプレー 除菌 抗菌 防汚 機能付き 大容量420ml 日本製](https://m.media-amazon.com/images/I/41aHfy9uuZL._SL500_.jpg)

「タイピストの打つスピードを遅くさせて、紙詰まりが起きないようにするため」ではなく「タイピストの打つスピードを遅くさせて、インクリボンを叩くバーがからまないようにするため」です。そのため、eとrのような絡み合うことのないバーは、隣の配置になっています。

>また、QWERTY配列は、スピードを求めるタッチタイピングには不向きと言われています。

ならやっぱり速度制限説が有力になるのでは

「バーが絡まないように」は誤りとされています。

京都大学の安岡教授がこの辺を解説しています。

http://kanji.zinbun.kyoto-u.ac.jp/~yasuoka/publications/Taishukan2009-09.pdf

理由は?

調べたけどよくわかりませんでした?