隕石の中にある特殊な鉱物に着目

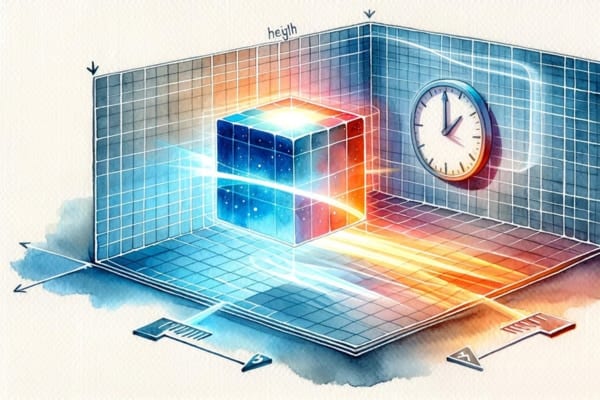

私たちが「熱い」や「冷たい」と感じるとき、その正体は原子という小さな粒が細かくふるえ、それがとなりの原子へ次々と伝わっていく動きです。

この「熱の伝わりやすさ」をあらわす数字を、熱伝導率と呼びます。

学校の実験で、鉄やアルミ、銅などを熱して熱の伝わる速度を比べたことがあるひとも多いでしょう。

一方、私たちの周りにある固体物質は、大きく分けて「結晶」と「ガラス」の2つに分類できます。

「結晶」は、原子がきれいに並んでいる物質で、「ガラス」は原子がバラバラに並んだ物質です。

しばしば「ガラスは液体」という言説もみられますが、現代科学ではガラスは中身の原子がバラバラの状態で固まっている固体(アモルファス固体)と解釈されています。

そしてこのくくりでは、鉄やアルミの板は原子が正しく並んでいるので結晶側に属します。結晶というとキラキラした透明なものをイメージしがちですが、内部の原子が正しく並んでいれば結晶と見なすのです。

この方法で分類すると、先に述べたように、この世に存在する固体は結晶とガラスのようなアモルファス固体に2分できるのです。

コラム:ガラスは液体ではない

「ガラスはとてもゆっくり流れる液体だ」と聞いたことがある人は多いかもしれません。ガラスが「液体のように振る舞う」という誤解が広がった背景には、古い窓ガラスの下側が分厚くなっているという実際の観察があります。しかし、これはガラスを作るときの技術や冷やし方の問題で、重力によって流れたわけではありません。多くの歴史的資料では、昔の製法で厚みが不均一になった板ガラスを、強度のため「人間が意図的に厚い側を下にして」はめ込んだことが分かっています。そのため中には上が厚い窓も見つかります。また現代の精密な測定によると、常温のガラスが“液体のように流れる”には、地球が何百億年経っても足りないほどの長い時間がかかることが分かっています。もう一つの理由は、ガラスを材料科学ではしばしば「過冷却液体」と呼んできた歴史です。ただこちらも注意が必要で、これは「液体のような乱れた構造を保ったまま固まった状態」という意味で、常温で液体として流れるという主張ではありません。実際、現代科学でもガラスは「液体」ではなく、「アモルファス固体」と呼ばれる特殊なタイプの固体だと考えられています。アモルファス固体とは、内部の原子や分子が規則正しく並んでいない、つまり“バラバラ”なまま固まってしまった固体のことです。氷や金属などの「結晶」では原子がきちんと規則的に並んでいるのに対し、ガラスはその並び方が乱れたまま動かなくなったものです。つまり、ガラスは「見かけは結晶のようにカチカチ」だけど、「中身はバラバラ」の固体なのです。ガラスだけでなく、プラスチックや琥珀、特殊な金属ガラスなども、原子の配列が乱れたまま固まる「アモルファス固体」の仲間です。これからは「ガラス=液体」という都市伝説に出会っても、「実はガラスは中身が乱れた“固体”なんだよ」と自信をもって説明できるでしょう。

またこの違いは、熱の伝わり方にも大きく関係しています。

たとえば結晶では、温度が上がると原子がぶつかりやすくなり、熱がうまく伝わらなくなります(熱伝導率が下がります)。

反対に、ガラスでは、温度が上がると熱が伝わりやすくなるという性質があります(熱伝導率が上がります)。

つまり、結晶は温めると「にぶく」なり、ガラスは温めると「はりきる」ような性質があるのです。

この正反対のふるまいは、長い間、材料の研究や開発を難しくしてきました。

電子機器の冷却装置やロケットの断熱材などでは、どちらの材料を使うかによって、まったくちがう工夫が必要になります。

両方の良いところを持つ「理想の材料」は、なかなか見つかりませんでした。

さらに、なぜ結晶とガラスで熱の伝わり方が真逆になるのか、そしてその中間のような性質を持つ材料では熱がどう動くのかも、長いあいだ謎のままでした。

そんな中、2019年にコロンビア大学のミケーレ・シモンチェリさんたちの研究グループは、結晶とガラスの両方のふるまいを、ひとつの数式で説明できる「統一理論」を作り出しました。

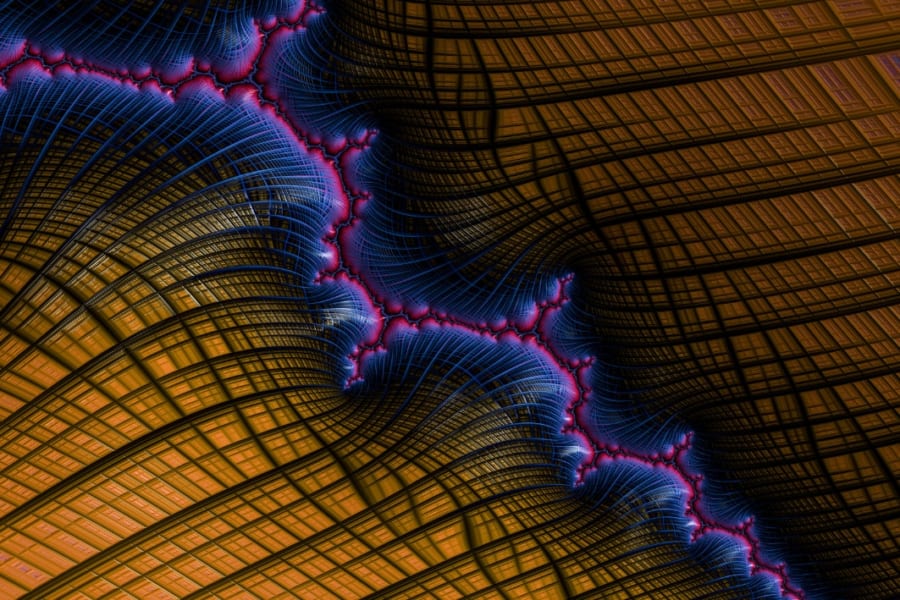

この理論では、原子のつながり方は結晶のように整っているけれど、結びつく角度などの形にゆらぎがある――つまり「結晶っぽさ」と「ガラスっぽさ」の両方を持った材料が注目されました。

こうした材料では、「熱の粒」がまっすぐ進む道と、「熱の波」が飛び移る道が両方あり、温度を上げたときに、一方の道がせまくなっても、もう一方の道がひろがることで、熱伝導率がある温度の範囲でほとんど変わらなくなる、という予想が立てられたのです。

コラム:熱が通る「粒と波の経路」とは?

私たちが感じる「熱」は、目には見えないけれど、材料の中を移動している運び手がつかさどっています。この運び手は「フォノン」と呼ばれ、かんたんに言えば「仮想の熱の粒」のようなものです。結晶の中では、フォノンはまるで玉入れのボールのように、原子から原子へバトンをつなぐように熱を運びます。このように粒が道をまっすぐに進むような伝わり方が「粒の経路」です。でも、道が曲がっていたり、混み合っていたりすると、粒はぶつかりあって伝わりにくくなります。一方、「波の経路」は、水面に広がる波のように、熱が“揺れ”として伝わっていくタイプです。ガラスのように原子がバラバラな物質では、この波の通り道がうまくできません。ですが、量子力学のトンネル効果という現象によって、直接つながっていない場所へも熱の波が飛び移れるのです。そして温度が上がると、この波の通り道がより活発になって、熱が伝わりやすくなります。

ただ理論を実証するには、特別な材料が必要でした。 そこで注目されたのがシリカ(SiO₂)の一種である「トリディマイト」という鉱物でした。

しかしそれは地球産のトリディマイトではなく隕石由来のトリディマイトでした。

なぜ地球産ではなく隕石産を選んだのかというと、地球の地殻ではトリディマイトは高温火山岩など特定の環境でしかほとんど見つからず、産出量が極めて限られているうえに、長い地質過程の中で別の鉱物相に変わってしまうことも多いからです。

一方、隕石中のトリディマイトは、形成当時の高温高圧環境がほぼそのまま保存され、地球環境にさらされることなく数十億年単位で安定してきたため、結晶的秩序とガラス的ゆらぎが共存する「中間構造」が手つかずの状態で残っている可能性が高いと考えられました。

そのためシモンチェリ氏らは1724年にドイツ・シュタインバッハに落下した隕石から採取したトリディマイトの試料で熱伝導特性を測定する計画を立てました。

果たして300年前の隕石から取り出した鉱物に、熱の法則を覆すような力が秘められていたのでしょうか?

![[W.P.S.] 防水スプレー 除菌 抗菌 防汚 機能付き 大容量420ml 日本製](https://m.media-amazon.com/images/I/41aHfy9uuZL._SL500_.jpg)

![[WILL CLENS] シューズパウダー 日本製 無香料 シューケアキット 靴 消臭 パウダー (1本)](https://m.media-amazon.com/images/I/41m8Ig2XigL._SL500_.jpg)

![よーく聞いてね!3つのヒントで学ぶ!どうぶつカード ([バラエティ])](https://m.media-amazon.com/images/I/51zT3OcliFL._SL500_.jpg)