300年前の隕石に含まれていた鉱物は熱の流れの法則に反する

約300年前の隕石から見つかった鉱物に、本当に不思議な性質があるのか?

研究チームはパリ自然史博物館に保管されていたシュタインバッハ隕石から特別な許可を得て試料を切り出し、理論で予測されていた性質が実際に現れるかを調べました。

実験では、切り出した試料の表面に金の薄い膜をコーティングし、「モジュレーテッド・サーモリフレクタンス(MTR)」という光を使った方法で熱の伝わり方を測定しました。(実際の温度はおよそ120K(−153℃)から室温までの範囲で行われました。)

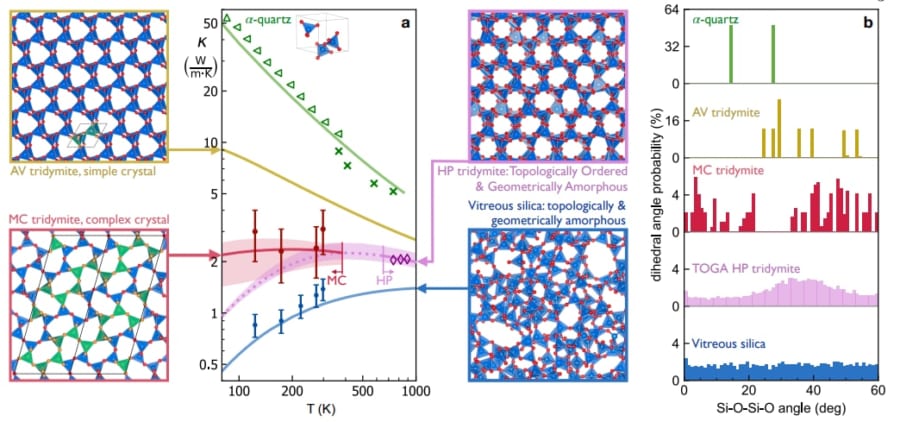

この実験データを理論モデルと組み合わせて解析した結果、この鉱物は80K(−193℃)から380K(約107℃)あたりの広い温度の範囲で、熱の伝わりやすさ(熱伝導率)がほぼ変わらないことがわかりました。

さらに高温になると、製鉄所で使われる耐火れんがの中に自然にできる「TOGA相」という別のタイプのトリディマイトでも、同じような性質が見られることも明らかになりました。

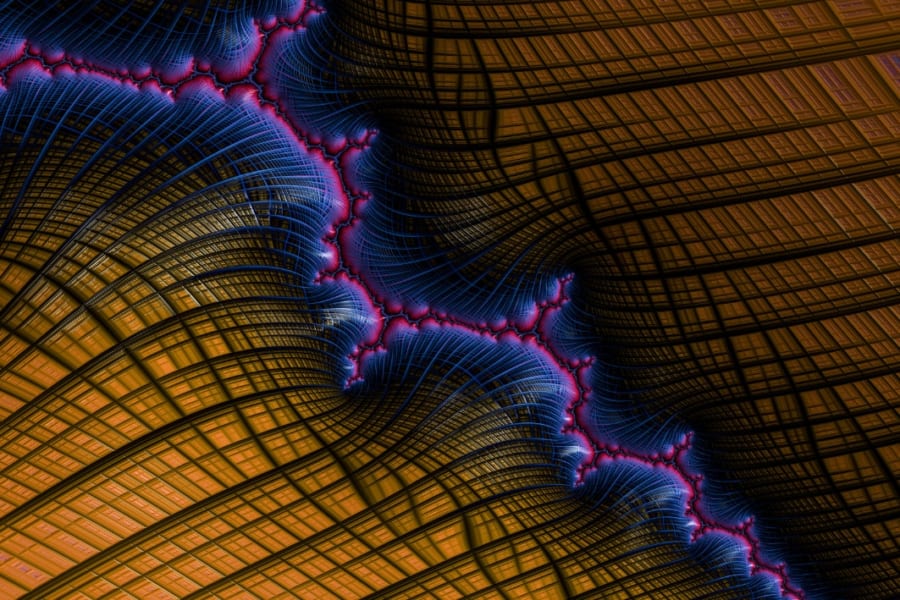

この不思議なふるまいの理由は、トリディマイトの原子の並び方にあります。

この鉱物は、原子どうしのつながり方はきれいにそろった「秩序ある構造」をしています。

一方で、結びつく角度や形には小さなズレやゆらぎがある「乱れた構造」の面も持ち合わせています。

つまり、結晶とガラスの性質をあわせ持った“ハイブリッド構造”になっているのです。

このため、熱を運ぶ原子のふるえ(フォノン)は「一部では粒のようにまっすぐ伝わり(結晶的伝導)、一部では波のように量子のトンネル効果で飛び移る(ガラス的伝導)」という二つのルートが同時に存在しています。

温度が上がると、「粒」が運ぶ熱は伝わりにくくなります。

一方、「波」による熱の伝達は、温度が上がるとむしろ活発になります。

逆に温度が下がると、「粒」は元気になり、「波」はおとなしくなります。

この2つのルートがちょうどおたがいを打ち消し合うように働くことで、全体としては熱の流れやすさが温度にほとんど影響されなくなるのです。

たとえばクラス全員で「熱」が入ったバケツリレーをすると、結晶の場合、生徒たち全員がきれいに一列に並んでバケツ(水)を手渡しで運ぶイメージです。

温度を上げると生徒たちの振動が激しくなり、熱のリレーも上手くいかなくなり結果として熱の入ったバケツを運ぶ速さ(熱伝導率)が下がってしまいます。

一方、ガラスの中では生徒たちが教室中をバラバラに動き回り、バケツを投げ渡しているイメージです。

秩序はありませんが、温度が上がるとその投げ渡しはますます活発になり、さらには量子力学的なトンネル効果によって、直接手が届かない遠くの相手にもバケツを渡せるようになります。

こうして、ガラスでは温度上昇とともに熱バケツのリレーが加速していくのです。

では今回見つかった隕石中の鉱物ではどうでしょうか?

このクラスでは生徒たちの一部はきれいに一列に並び、残りは好き勝手に動き回っています。温度が上がれば列の生徒は熱バケツリレーの速度は落ちますが、バラバラ組の生徒の熱バケツの投げ飛ばしはどんどん大きくなっていきます。

逆に温度が下がれば列の動きはキビキビし、バラバラ組は大人しくなるでしょう。

この現象は、理論と実験が一致した初めての例であり、研究チームはこの新しい熱伝導の仕組みを「PTI伝導」(Propagation–Tunneling Invariant)と名付けました。

![[W.P.S.] 防水スプレー 除菌 抗菌 防汚 機能付き 大容量420ml 日本製](https://m.media-amazon.com/images/I/41aHfy9uuZL._SL500_.jpg)

![[WILL CLENS] シューズパウダー 日本製 無香料 シューケアキット 靴 消臭 パウダー (1本)](https://m.media-amazon.com/images/I/41m8Ig2XigL._SL500_.jpg)

![よーく聞いてね!3つのヒントで学ぶ!どうぶつカード ([バラエティ])](https://m.media-amazon.com/images/I/51zT3OcliFL._SL500_.jpg)