年間1300匹近くのヤドカリが「捕殺」されていた

海や川に投棄、あるいは放出された漁具は、知らぬ間に水生生物に危害を与えています。

これを「ゴーストフィッシング(幽霊漁業)」と呼びます。

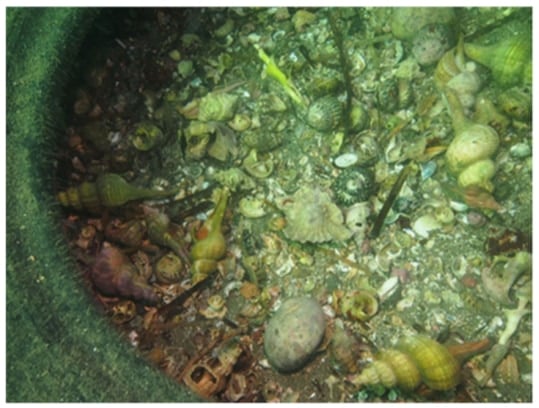

研究主任の曽我部篤(そがべ・あつし)氏は、沿岸部に捨てられた廃タイヤの内側に、大量の巻貝やヤドカリがいるのを見て、まさに「ゴーストフィッシング」が起きているのではないかと考えました。

つまり、タイヤの内側に入ったはいいものの、ネズミ返しのような構造のせいで脱出できなくなり、そのまま死んでしまっているということです。

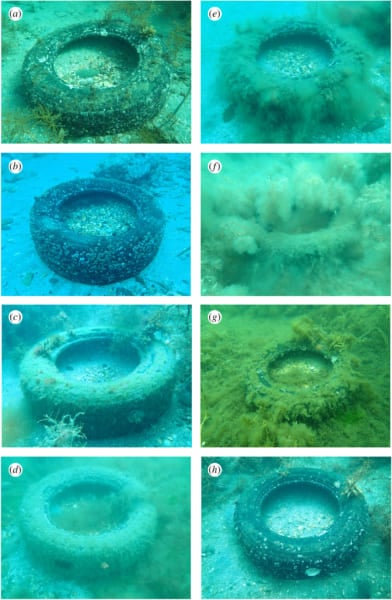

そこで研究チームは、海底に設置した廃タイヤを長期間モニタリングすることで、捕獲されるヤドカリの数と種類を調査しました。

実験では、青森県・陸奥(むつ)湾沿岸の水深8mの砂泥海底に6基の廃タイヤを設置。

タイヤび内側に侵入したヤドカリを月1回採取し、その数・種類・サイズを1年間にわたり継続的に記録しました。

その結果、ケブカヒメヨコバサミとユビナガホンヤドカリを主として、1年間で計1278匹が捕まっていたのです。

捕まる個体数は冬時期に増大し、春〜夏にかけては減少傾向にありました。

平均では、タイヤ1基で1日あたり0.58匹のヤドカリがゴーストフィッシュされています。

また、水槽下での実験で、タイヤの内側に侵入したヤドカリが外側に脱出できるかを検証しました。

タイヤの内と外に先の2種のヤドカリを放したところ、侵入率はユビナガホンヤドカリで66.7%、ケブカヒメヨコバサミで50%となっていました。

ところが、脱出率は、2種ともにゼロでした。

つまり、一度入ってしまえば、二度と外には出れないのです。

原因については、タイヤ内側がネズミ返しのようになっていること、表面の凹凸がないことが挙げられます。

この結果から、不法投棄されたタイヤは、意図せずしてヤドカリを捕殺していることが証明されました。

廃タイヤによるヤドカリへの悪影響が明らかにされたのは、今回が初めてです。

ヤドカリは、先ほど言ったように「海の掃除屋」でありながら、魚類や大型甲殻類のエサとして、海洋生態系の循環に大きく貢献しています。

しかし、廃タイヤの増加でヤドカリの捕殺に拍車がかかると、生態系のバランスが崩れかねません。

廃タイヤは、不法投棄のみならず、船の緩衝材や魚礁としても使われているため、予想以上に多くのタイヤが海底に没していると推察されます。

今後は、ゴーストフィッシングを防ぐための対策を考える必要があるでしょう。

![[W.P.S.] 防水スプレー 除菌 抗菌 防汚 機能付き 大容量420ml 日本製](https://m.media-amazon.com/images/I/41aHfy9uuZL._SL500_.jpg)

![[WILL CLENS] シューズパウダー 日本製 無香料 シューケアキット 靴 消臭 パウダー (1本)](https://m.media-amazon.com/images/I/41m8Ig2XigL._SL500_.jpg)

![よーく聞いてね!3つのヒントで学ぶ!どうぶつカード ([バラエティ])](https://m.media-amazon.com/images/I/51zT3OcliFL._SL500_.jpg)