ついにここまで来た!多領域脳オルガノイド

脳のオルガノイド研究は、2013年頃から急速に注目を集めてきました。

これは、ヒトの幹細胞(ES細胞やiPS細胞など)を培養することで、試験管の中に立体的な脳組織の“ミニチュア版”を再現する技術です。

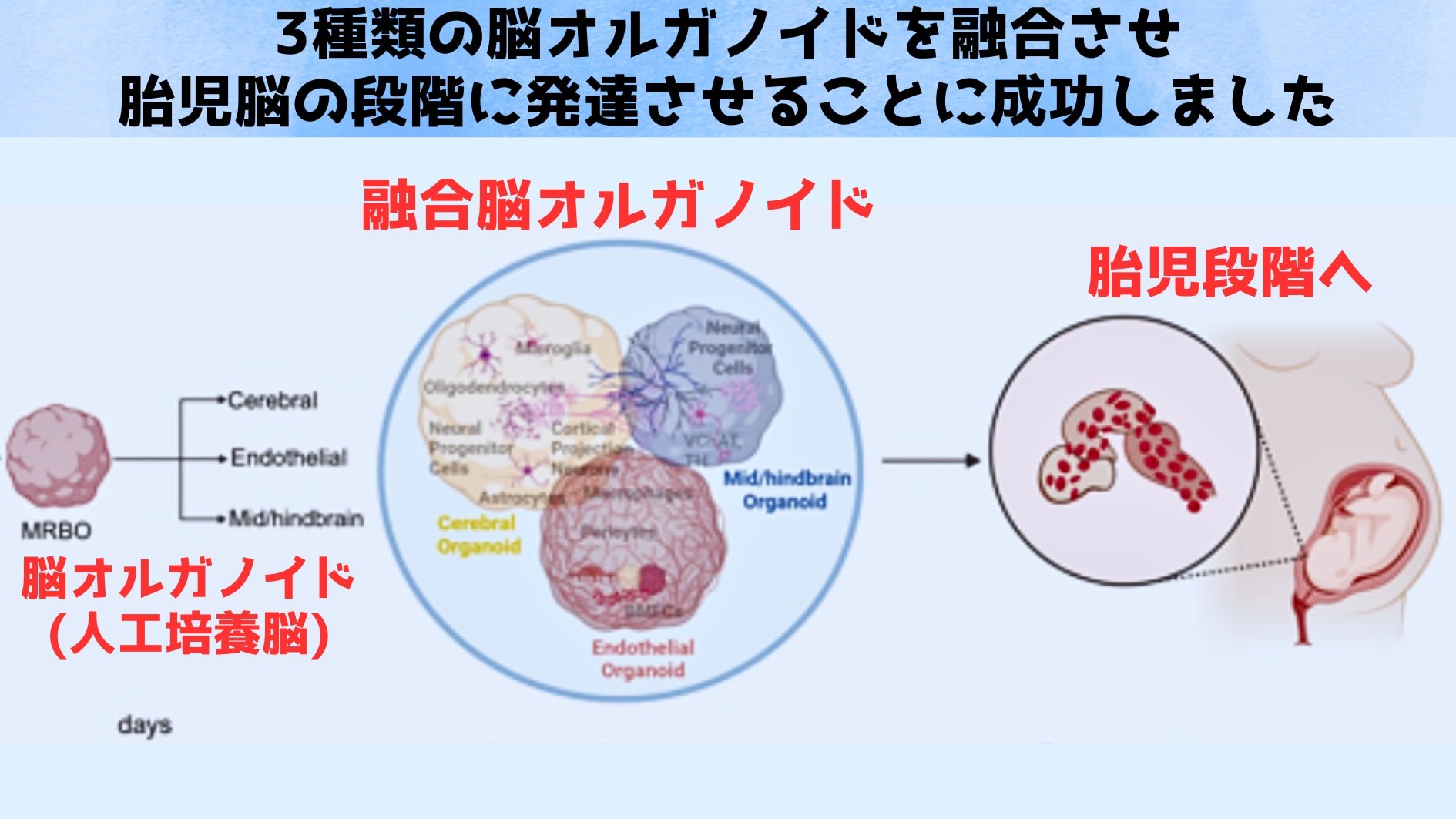

最初は大脳皮質だけ、小脳だけ、といったふうに特定の領域を限って作られたケースが多かったのですが、ヒトの脳疾患は往々にして複数の領域や細胞タイプの異常が絡み合うため、より包括的な“丸ごとの脳”に近づけたいという研究ニーズがありました。

さらに重要なのが、脳を支える血管の存在です。

血管は酸素や栄養を運ぶだけでなく、脳の発生や機能に関するシグナル(合図)を出すなど、ただの“管”以上の役割を果たしています。

しかし、これまでのオルガノイド研究では十分に血管の構造や機能を再現するのが難しく、オルガノイドを大きく育てると中心部分が死んでしまうなどの問題がありました。

こうした背景から、複数の脳領域をまとめて再現し、しかも血管に近い細胞が加わったモデルをつくろうとする取り組みが近年活発化しています。

なかでも、大脳だけでなく後脳や中脳、そして血管のもととなる上皮細胞などをひとつに融合するアプローチは、いっそうヒト胎児脳に近い“ミニ脳”を育てるカギと期待されています。

これが今回の研究で紹介された“多領域脳オルガノイド”という新しいモデルです。

こうしたよりリアルなオルガノイドが実現すれば、脳科学の謎に迫るだけでなく、自閉症や統合失調症といった複雑な神経発達障害の仕組み解明にも大きく貢献できると期待されています。

![[コロンブス] キレイな状態をキープ 長時間撥水 アメダス 防水・防汚スプレー420mL](https://m.media-amazon.com/images/I/31-OcmTs2LL._SL500_.jpg)

![[季節限定]レノア ハピネス 夢ふわタッチ 柔軟剤 さくらの香り 詰め替え 1,220mL [大容量]](https://m.media-amazon.com/images/I/51-T8OBAtWL._SL500_.jpg)

![[コロンブス] 靴クリーム ナイトリキッド クロ](https://m.media-amazon.com/images/I/41qrf-H-6IL._SL500_.jpg)