巨大衝突説の真実:1000年でまとまった月

月ができた経緯を説明する代表的な説が「巨大衝突説」です。

今からおよそ45億年ほど前、まだ若い地球に火星ほどの大きさをもつ天体(テイア)が衝突した結果、その破片が地球のまわりに舞い上がり、やがて集まって月になったと考えられています。

衝突のエネルギーは想像を絶するほど大きく、月の大部分が“ドロドロに溶けた状態”――いわゆる「マグマ・オーシャン」だった可能性が高いのです。

ところが近年の研究では、このマグマが固まり始めるスピードは想像以上に速かった可能性があると指摘されています。

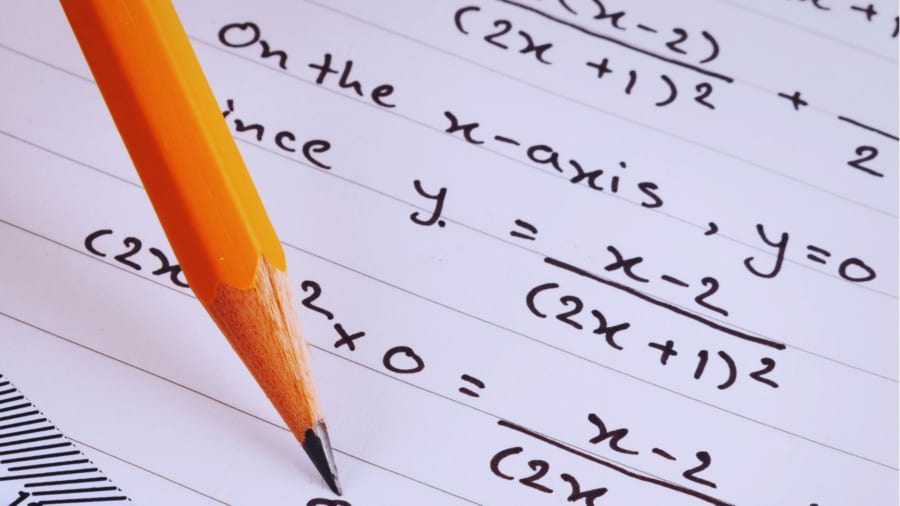

一部の研究シミュレーションでは、衝突直後の月が理論的には短くて約1000年ほどの間で、一気に“8割ほど”固まった可能性がある、とされています。

なぜそんなに早いのか。

大きな要因としては、月が生まれた直後の温度差と真空環境が挙げられます。

宇宙空間は極めて冷たく、月の高温なマグマは外部へ熱を奪われやすかったのだと考えられています。

この段階では、月全体がまるで球状の「炎の塊」だったようなイメージですが、あくまでもシミュレーション上の推定であり、今後の検証が期待される部分でもあります。

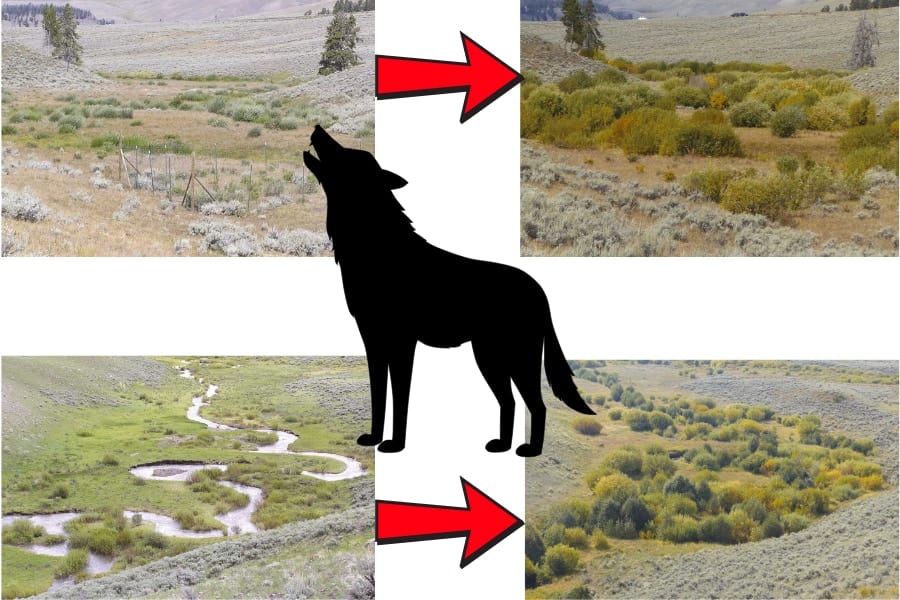

しかし液体のマグマは時間とともに少しずつ固まり、先に凝固した重い鉱物は底へ沈み、比重の軽い鉱物は上に浮かぶなどして、月の地殻とマントルを形作っていきました。

固まった岩石がいったん表面を覆うと、それが“断熱材”のように働き、残りのマグマがなかなか冷え切らなくなります。

結果として、最後の1割ほどが固まるのには非常に時間がかかり、衝撃的な“千年スケール”での冷却と、その後の“数千万年以上”というロングスパンが同居する形で、月は現在のような姿へと成熟していったと考えられています。

ここで注目されるのが「KREEP」という不思議な成分です。

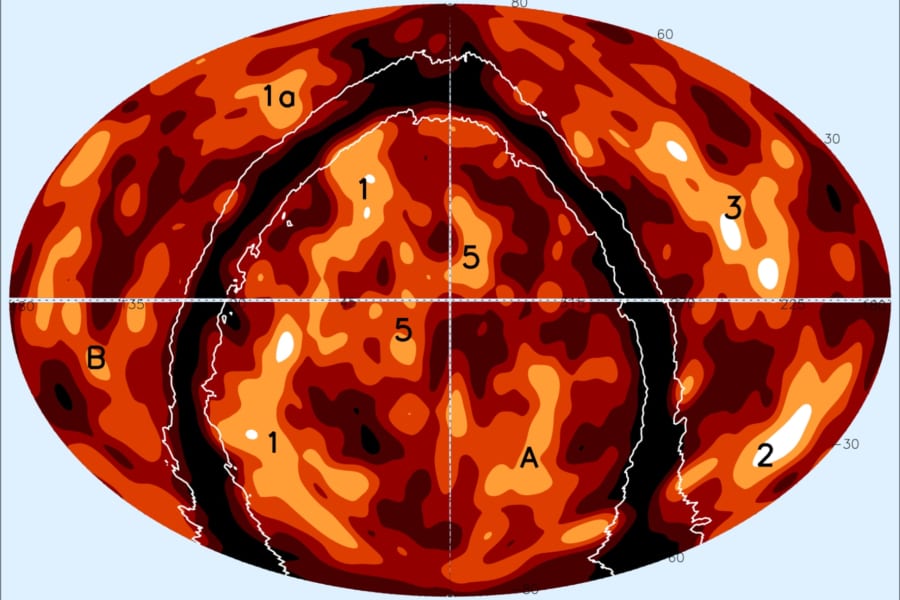

KREEP は上記のようにカリウム、希土類元素、リン、さらにはウラン・トリウムなども含む残りカスで、マグマ・オーシャンがほぼ固体化する末期に濃縮されたと考えられています。

実際に、月の岩石を分析してみると、この KREEP 成分は月の近面側に広く分布しているほか、裏側の南極―エイトケン盆地付近にも存在する可能性が示唆されてきました。

もし KREEP ができたタイミングを正確に測れれば、月の“最後の仕上げ”ともいえる固結の時期がはっきりわかるのではないかと期待されています。

![[コロンブス] キレイな状態をキープ 長時間撥水 アメダス 防水・防汚スプレー420mL](https://m.media-amazon.com/images/I/31-OcmTs2LL._SL500_.jpg)

![[季節限定]レノア ハピネス 夢ふわタッチ 柔軟剤 さくらの香り 詰め替え 1,220mL [大容量]](https://m.media-amazon.com/images/I/51-T8OBAtWL._SL500_.jpg)

![洗浄力 ドライ洗い (水不要) [ スニーカークリーナー / 靴 クリーナー ] スニーカー シューズ 用 汚れ落とし 靴 洗剤 (本体150mL+マイクロファイバークロス1枚付属)](https://m.media-amazon.com/images/I/41eyR2VgguL._SL500_.jpg)