人がいないと動物はどう動く? コロナ禍がもたらした「自然実験」

研究を主導したのは、カナダ・ブリティッシュコロンビア大学(UBC)の動物学者ケイトリン・ゲイナー博士ら国際的な研究チームです。

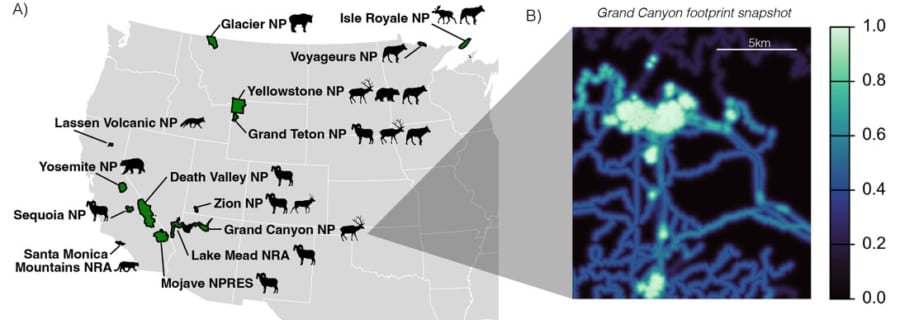

彼らはアメリカの国立公園14か所に生息する10種・229頭の哺乳類に無害なGPSを装着し、2019年(通常営業)と2020年(パンデミックによる閉鎖)の行動データを収集しました。

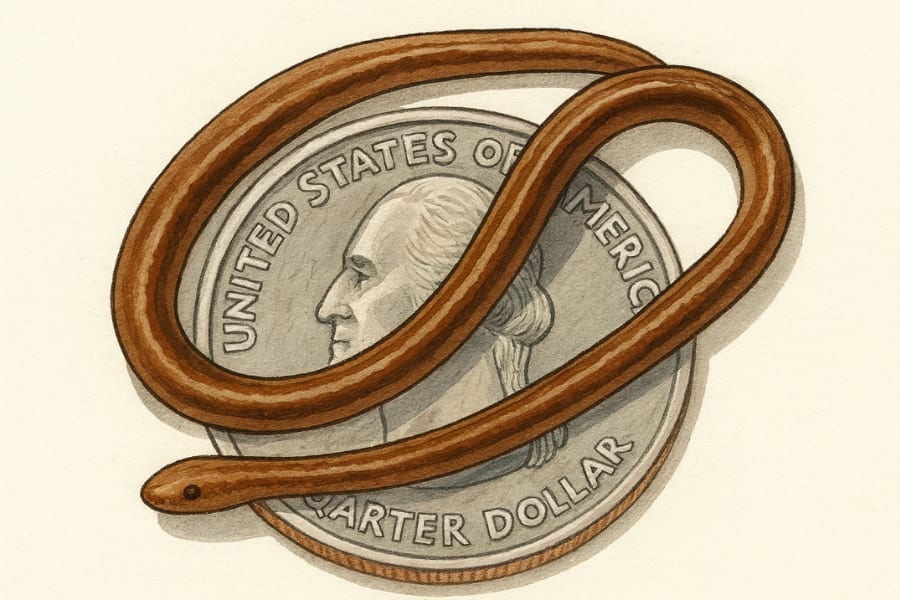

注目したのは「人間の存在」と「人間の痕跡(フットプリント)」の違いです。

フットプリントとは、道路や駐車場、建物、トレイル、キャンプ場など、人間が作り出したインフラを指します。

つまり、「人がいるかどうか」と「人が作った構造物があるかどうか」を分けて考えたのです。

結果として、全体的には多くの動物が人間の痕跡を避ける傾向がありました。

道路やキャンプ場の周囲には近づかない個体が多く、これは「人間はリスク」として学習していることを示しています。

しかし2020年の公園閉鎖中、つまり人間の“気配”が消えたとき、一部の動物たちは明らかに行動を変えました。

例えばヨセミテ国立公園では、普段は人間を避けていたクロクマが人のいない谷に下りてきて、豊富な自然の食料を求めて行動範囲を広げていたのです。

一方で、こうした反応を示さない動物もいました。

モハーヴェ砂漠のビッグホーン(別名:オオツノヒツジ)や、イエローストーンのオオカミは、公園が閉鎖されても人間の痕跡を避け続けていました。

つまり、人間がいなくなっても「その場所が危険だった」という記憶は、すぐには消えないというわけです。