迅速剖検が明かしたHIVの「隠れ家」マップの必要性

HIV(ヒト免疫不全ウイルス)は、1980年代に初めて発見されて以来、長い間「不治の病」と恐れられてきました。

感染すると、HIVは人間の免疫細胞(CD4 T)に入り込み、その中で自分の遺伝情報をコピーしながら増殖を繰り返します。

免疫細胞は人間が病気から身を守るために重要な役割を果たしている細胞であり、その数が減ってしまうと抵抗力が落ち、健康な人なら問題ないような感染症にもかかりやすくなってしまいます。

これが、HIV感染症の最も進んだ段階である「エイズ(後天性免疫不全症候群)」です。

しかし現在は医学が大きく進歩し、「ART(抗レトロウイルス療法)」と呼ばれる効果的な治療法が普及しています。

ARTは複数の強力な薬を組み合わせて毎日服用することで、ウイルスが細胞の中で増えることを防ぎます。

これにより、ウイルスの量は検査で検出できないほどまで低く抑えられ、エイズを発症することなく健康な生活を長期間維持できるようになりました。

つまり、現在では適切に薬を飲み続ければ、HIV感染症はもはや「死の病」ではなくなったのです。

ところが、この治療にはひとつ大きな問題が残っています。

薬を飲んでいる間はウイルスが大人しくなりますが、体の中から完全に消えるわけではありません。

HIVは、人間の細胞の中に自分の遺伝子を組み込む性質があるため、薬によって増殖を止められた状態でも「眠ったまま」細胞内に隠れて生き続けているのです。

そのため、薬を飲み続けている限りは問題ありませんが、服用を止めてしまうと、隠れていたウイルスが再び目を覚まし、体内で急速に増殖を再開してしまいます。

あえて言うなら、現代のHIV治療はウイルスとの「モグラ叩きゲーム」のような状態なのです。

薬という「ハンマー」で叩き続けている間はHIVが静かになりますが、ハンマーを置く(治療を中断する)と、別の場所から再び顔を出してしまうからです。

ここで重要な疑問が浮かびます。

「HIVは体のどこに隠れているのか?」ということです。

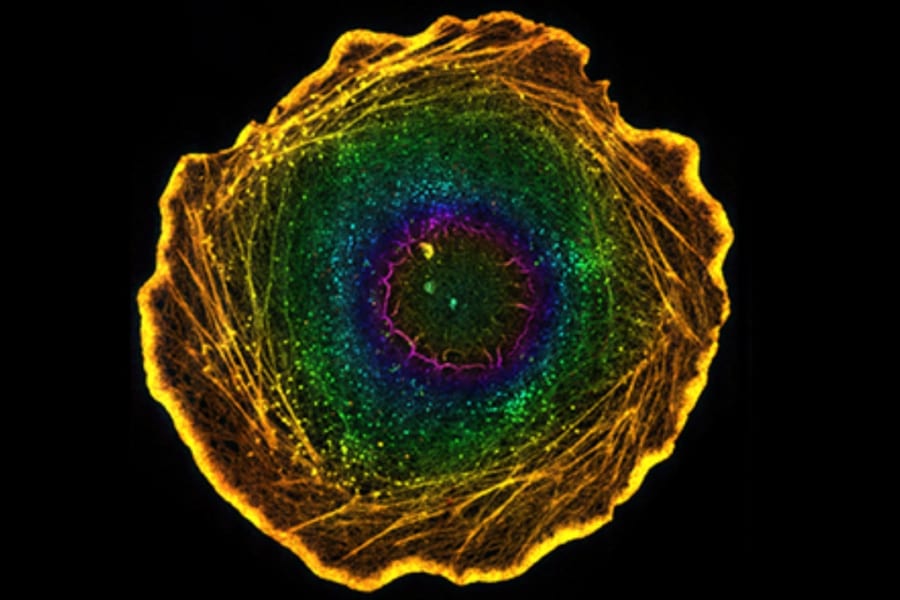

科学者たちはこれまでの研究で、HIVが体の中の様々な場所、例えばリンパ節、腸、脳、骨髄、さらには生殖器のような臓器にも潜伏することを突き止めています。

しかし、実際に人の体の隅々まで詳しく調べることは簡単ではありません。

生きている人の体から全ての臓器の細胞を取り出して調べることは到底不可能であり、通常の解剖でも死後時間が経つにつれて細胞や遺伝子情報がどんどん壊れてしまい、本来の状態を正確に捉えることが難しくなります。

特に脳は「血液脳関門」という強力なバリアに守られ、外からの物質が入りにくくなっているため、HIVがどのように潜伏しているかを調べるのが特に困難な場所です。

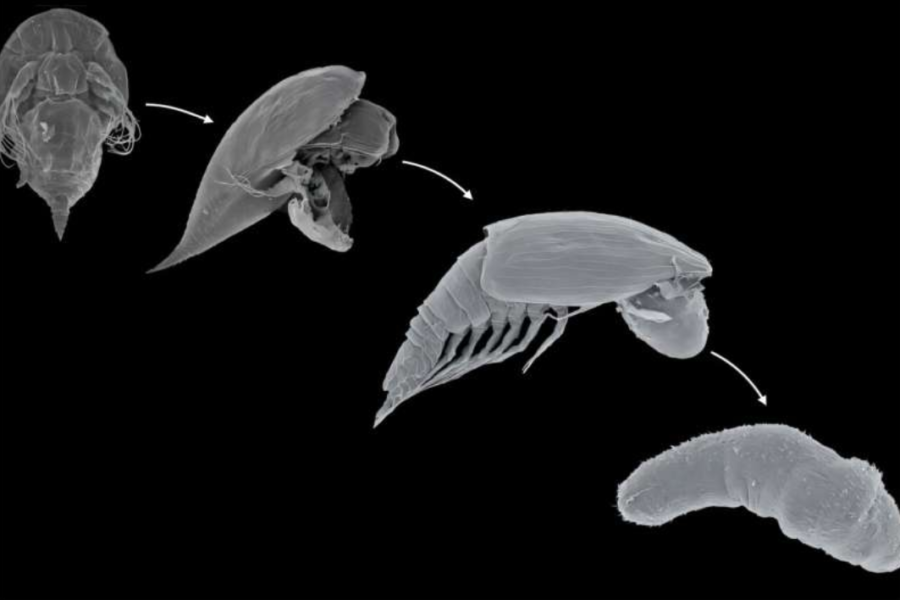

このような状況を踏まえ、研究チームは革新的な方法を考案しました。

それが今回使われた「迅速剖検」という方法です。

コラム:「迅速剖検とは何か?」

迅速剖検とは、人が亡くなってからごく短時間(多くの場合、6時間以内)に、研究のために遺体を解剖して、様々な臓器や組織から細胞や遺伝子情報を取り出す方法です。通常、亡くなった人の細胞や遺伝子は時間が経つほど急速に壊れてしまい、本来の状態を詳しく知ることが難しくなります。しかし、迅速剖検では死後すぐに組織を取り出すことで、ほぼ生きていた時に近い状態の細胞や分子を保つことができるのです。そのため、特にがんやHIVの研究においては、病気の進行や薬剤の効果、ウイルスが体内でどのように動いているかをリアルに再現し、分析できる貴重な手法として注目されています。特にすい臓がんや前立腺がん、乳がんなど、治療が難しいタイプのがん研究においては、迅速剖検によってまだ生きている細胞を採取し、実験室での培養が広く行われており、研究を大きく前進させています。

今回の研究では、終末期(もはや回復が難しく、亡くなることが予想される段階)の病気を抱え、同時にHIVに感染している患者さんたちが協力してくれました。

この患者さんたちは、「自分たちの体を研究に役立てて欲しい」と考え、亡くなった後、速やかに全身の組織サンプルを提供しました。

研究チームは、この迅速剖検によって、HIVが治療中に体のどの組織に隠れ、治療を中断した後にどのように体内に広がっていくかを、詳しく明らかにすることを目指しました。