なぜ大きな脳の心は弱いのか?

誰だって頭が良くなりたいものです。

頭が良ければ勉強や仕事は進み、人間関係も上手くいくと期待してしまいまいます。

ところが昔から「天才と狂気は紙一重」と言われます。

ずば抜けた才能を持つ人が、ときに心の不調に悩まされることはよく知られています。

そう考えると不思議です。

高度な知性は私たちにとって頼もしい力のはずなのに、逆に心の不安定さと結びつくことがあるのです。

これは一体どういうことなのでしょうか。

さらに人間では精神や神経の不調が、他の動物では見られない規模で報告されています。

たとえば、うつ病や不安障害、統合失調症といったこころの病は、日常生活に深刻な影響を及ぼします。

これだけ進化した脳を持ちながら、なぜ心はこんなにも壊れやすいのでしょうか。

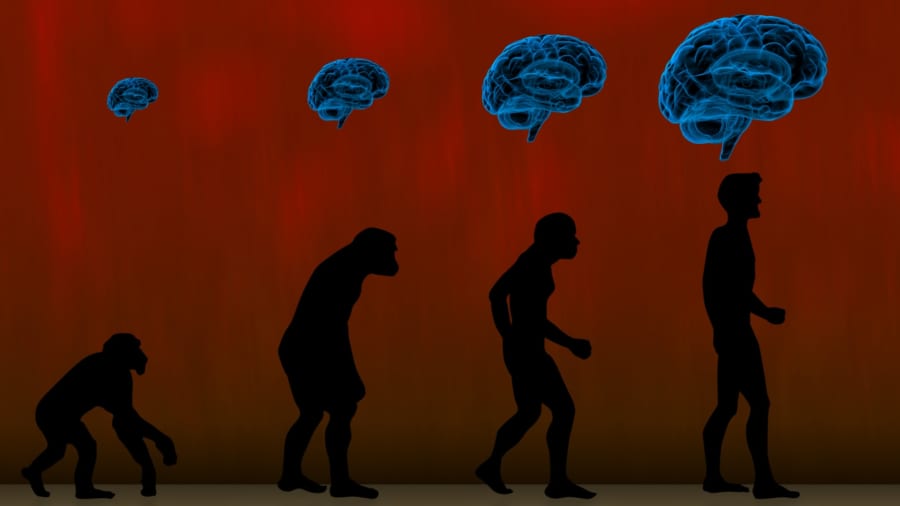

そもそも人類の脳は進化の過程で大きく変化しました。

約500万〜600万年前にチンパンジーとの共通祖先から分かれて以来、人類の脳は著しい拡大を遂げています。

全体としては分岐後でおよそ3倍になりました。

特に直近の約200万年の間に、脳の大きさの増え方が速くなり、一気に大きくなったと考えられています。

人類はまるで急成長するベンチャー企業のようなスピードで、脳を進化させてきたと言えるでしょう。

中でも最も劇的に変化したのが大脳新皮質です。

これは脳の表面を覆い、高度な知能や社会性、言語、抽象的な思考を担います。

友だちとの会話を楽しむこと、複雑な計算を解くこと、将来を計画することができるのは、この新皮質が発達しているからです。

ただし化石の研究だけでは脳の外見しか分かりません。

脳がどんな能力を持ち、心の健康がどうだったのかという肝心の中身までは見えないのです。

つまり化石の証拠だけでは、「賢さと心の不安定さ」の進化を確かめるのは難しいのです。

しかし近年、化石以外にも人類の進化を探る新しい方法が登場しました。

それが私たちの体の設計図ともいえるDNA(遺伝子)を利用する分析です。

DNAは世代を超えて受け継がれ、進化の過程で少しずつ変化してきました。

ちょうど木の年輪が年齢や成長の環境を物語るように、DNAも過去に起きた多くの変化を記録しています。

このDNAの変化をたどれば、過去の進化を時間順に読み解くことができます。

そこで研究者たちは、ある仮説を検証しようとしました。

「高度な言語能力や認知機能を手にした結果として、心の脆さも増したのではないか」という仮説です。

具体的には、統合失調症などの精神疾患が、高い知能や複雑な言語の獲得と関係して現れた可能性があるという考えです。

この見方は魅力的ですが、これまで実証するのは非常に難題でした。

そこでオランダ・アムステルダム自由大学のイラン・リベディンスキー氏らの研究チームは、この謎に正面から挑みました。

彼らはDNAに刻まれた遺伝子の変化を読み解き、人類が「知性」と「心の不安定さ」をどのように進化させてきたのかを調べました。

もし本当に「賢さ」と「心の脆さ」が並走して進化したのなら、両者の登場時期にははっきりした順序や関連が見えるはずです。

人類の進化におけるその「皮肉な物語」は、ゲノムから浮かび上がったのでしょうか。

![ラボン(Lavons) 柔軟剤 特大 シャイニームーン[フローラルグリーン] 詰め替え 3倍サイズ 1440ml](https://m.media-amazon.com/images/I/41ze0Blp9fL._SL500_.jpg)

![[ハミィ] iFace Reflection スマホ 携帯ストラップ シリコン (ペールブルー)【スマホストラップ アイフェイス リング 携帯 iphoneストラップ】](https://m.media-amazon.com/images/I/21LcuCBOMqL._SL500_.jpg)