「雨」に打たれて、免疫系のスイッチオン!

そのため、免疫系を活性化させることで、病原体の感染を阻止することが可能です。

一方で、植物に感染する病原体の多くは、空から降ってくる雨によって媒介されています。

雨の中には、細菌や糸状菌、ウイルスといった病原体が潜んでおり、それらが原因で、植物が病気になることも多々あるのです。

それゆえ、雨は植物の成長と生存に必要不可欠である一方、危険な存在とも言えるでしょう。

にもかかわらず、雨に対して、植物がどんな対策をとっているのかよく分かっていませんでした。

そこで名古屋大学 遺伝子実験施設と、同大学院理学研究科のチームは、モデル植物であるシロイヌナズナを対象に、雨に対する応答のしくみを調査。

まず、RNA-seq法(特定の細胞や組織における遺伝子の発現レベルを調べる技術)を用いて、雨を受けたときにどんな遺伝子を発現するか調べました。

すると、シロイヌナズナは雨を受けると、免疫関連の遺伝子を発現し始めたのです。

遺伝子発現とは、DNAに記されている情報の中から、必要な設計図を読み出して(転写)、それに応じたタンパク質を作ることです。

DNAとは生命の設計図と言われますが、それ単品では特に何もしません。

当然設計図なので、この中の情報から、何を読み出して、何を作るかによって生物の生命活動は成立しているのです。

そのため遺伝子発現では、転写を制御する因子が重要な要素となってきます。

シロイヌナズナの免疫関連遺伝子群は、CAMTAと呼ばれる転写因子によって発現が制御されています。

このCAMTAはカルシウムイオン(Ca2+)の濃度が低いとき、転写を抑制する機能を持っています。

そのため、雨は植物の細胞内のカルシウムイオン濃度を上昇させている可能性が予想されました。

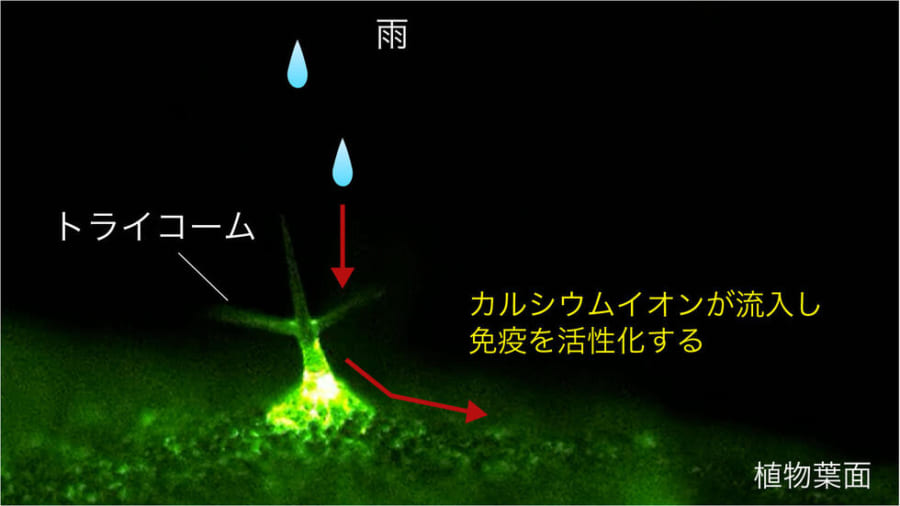

そこでチームは、カルシウムイオンに反応して蛍光するタンパク質「GCaMP3」を、シロイヌナズナに導入して実験してみました。

その結果、葉の表面に存在するトライコーム(毛状の細胞)に水滴が当たることで雨が感知されると、その周辺の組織にカルシウムウェーブ(局所で生じるカルシウムイオン濃度の上昇が、ウェーブ状に周囲に広がる現象)が発生したのです。

それにより、免疫抑制性のCAMTA転写因子が不活性化し、代わりに免疫関連の遺伝子群が誘導され、免疫システムが活性化したのです。

以上の結果から、植物が雨を危険な存在として認識しており、トライコームが雨の感知を担っていることが明らかになりました。

この知見は、植物の免疫システムの成り立ちの理解を深めるだけでなく、農作物の病気を防ぐことにも有用と期待されています。

![[WILL CLENS] シューズパウダー 日本製 無香料 シューケアキット 靴 消臭 パウダー (1本)](https://m.media-amazon.com/images/I/41m8Ig2XigL._SL500_.jpg)

![よーく聞いてね!3つのヒントで学ぶ!どうぶつカード ([バラエティ])](https://m.media-amazon.com/images/I/51zT3OcliFL._SL500_.jpg)

![[W.P.S.] 防水スプレー 除菌 抗菌 防汚 機能付き 大容量420ml 日本製](https://m.media-amazon.com/images/I/41aHfy9uuZL._SL500_.jpg)