長期凍結は細胞機能を劣化させていた

長期凍結の影響は、解凍後の細胞の遺伝子発現パターンに既に現れていました。

研究では比較対象として、凍結されていない新鮮な精巣幹細胞と短期間(数カ月)の凍結を受けた精巣幹細胞が用意され、長期凍結後の精巣幹細胞とともに遺伝子の発現パターンが調べられました。

すると、凍結期間にかかわらず「凍結という現象」によって影響を受ける遺伝子がいくつか存在することが判明します。

細胞が凍結すると氷の結晶が発生し、細胞内に存在する様々なシステム基盤を引き裂いてしまいます。

これらの物理的な傷害が引き起こす影響は短期凍結でも長期凍結でも、凍結があった時点で同じように発生すると考えられます。

一方で、短期凍結に比べて長期凍結のほうが、より大きな遺伝子発現パターンの違いがあることも判明しました。

この結果は、凍結時間の長さが遺伝子活性に何らかの影響を与えていることを示します。

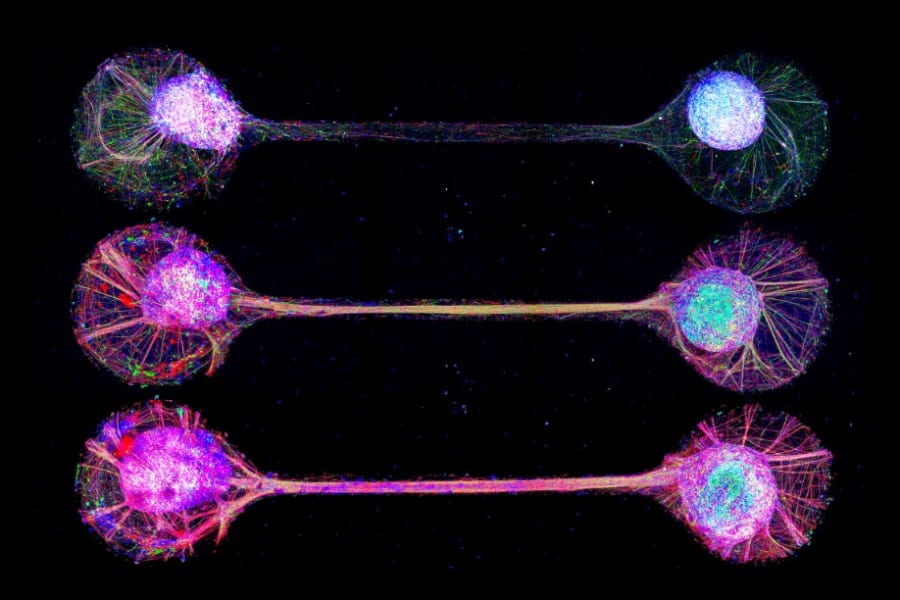

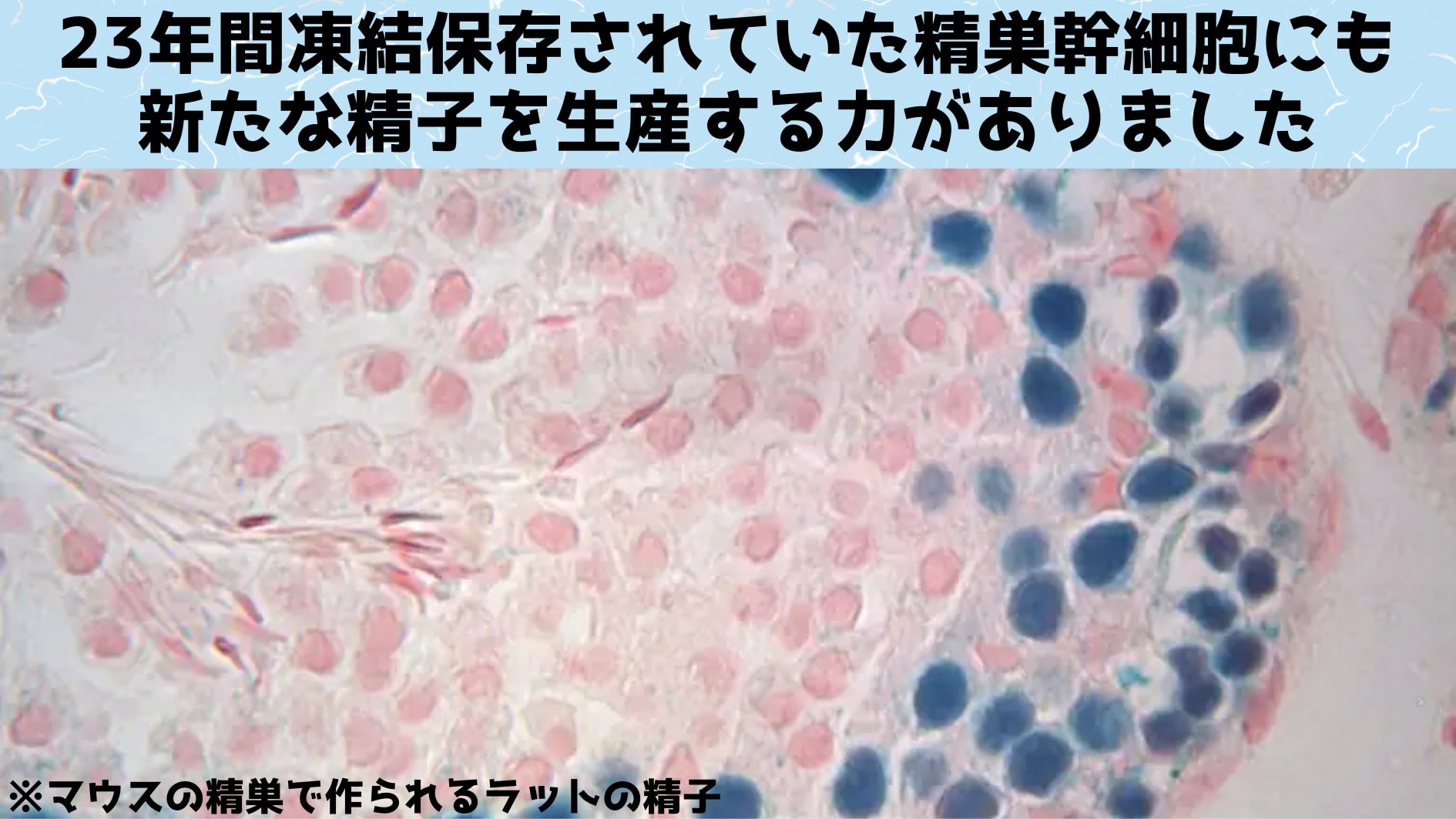

また解凍した精巣幹細胞をマウスの精巣に移植した後にも変化がありました。

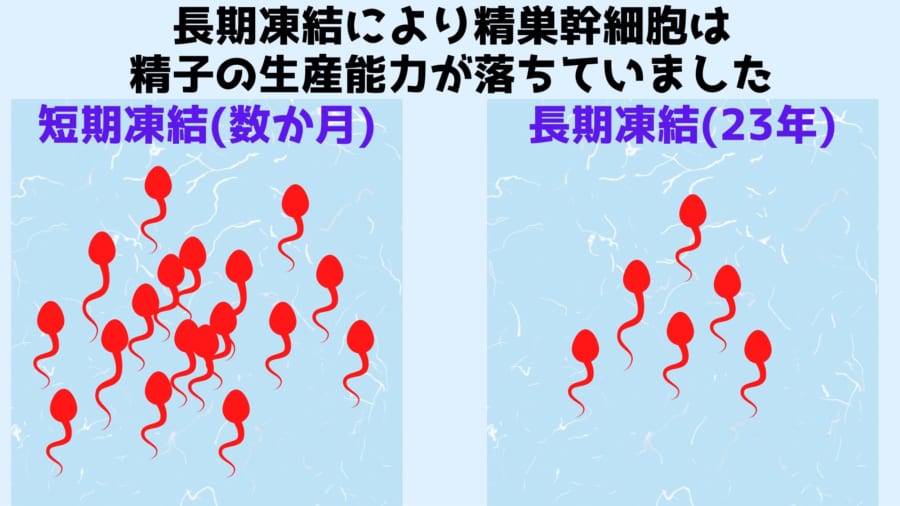

長期凍結を受けていた細胞は短期凍結に比べて、細胞コロニーの形成能力が大きく落ちていました。

種をまたいで移植された細胞は通常、移植先でコロニーと呼ばれるまとまった状態に移行するはずなのですが、長期凍結を受けた精巣幹細胞では形成されるコロニー数がかなり少なくなっていたのです。

またコロニーが形成されたとしても、生産される精子の量は凍結を受けていない新鮮な細胞や短期凍結を受けた細胞に比べて3分の1になっていました。

研究者たちが原因を調べたところ、長期凍結を受けた精巣幹細胞は単に死んでいたのではなく、未分化細胞(精子のモトの状態)が大幅に多くなっていたことが判明します。

さらに興味深いことに、この未分化状態の細胞は自己複製を繰り返す傾向がありました。

つまり凍結は遺伝子の発現パターンに時間に依存する変化を与えるだけでなく、精巣幹細胞をより万能状態に押しとどめ、精巣幹細胞から精子が作られる速度も低下させていたのです。

この結果は、長期間の凍結が精巣幹細胞としてのアイデンティティーや機能を劣化させていることを示します。

![[W.P.S.] 防水スプレー 除菌 抗菌 防汚 機能付き 大容量420ml 日本製](https://m.media-amazon.com/images/I/41aHfy9uuZL._SL500_.jpg)

![[WILL CLENS] シューズパウダー 日本製 無香料 シューケアキット 靴 消臭 パウダー (1本)](https://m.media-amazon.com/images/I/41m8Ig2XigL._SL500_.jpg)

![よーく聞いてね!3つのヒントで学ぶ!どうぶつカード ([バラエティ])](https://m.media-amazon.com/images/I/51zT3OcliFL._SL500_.jpg)