紀元500〜530年に「極端な干ばつ」が起こっていた

かつてアラビア半島南端に栄えたヒムヤル王国は、紀元前115年〜紀元525年にかけて、アラビア世界を支配してきました。

ヒムヤル王国は段々畑やダムによる高度な灌漑システムを作り、過酷な砂漠環境を肥沃な土地に変えていったことで知られます。

しかし、525年に隣国のアクスム王国(現エチオピア)に征服されたことで、突如として滅亡。

その後、610年にムハンマドが唯一神アッラーの啓示を受けたとして、イスラム教が誕生し、アラビア世界はこの新興宗教をまたたく間に受け入れることとなります。

バーゼル大の研究チームは、このイスラム教の急速な受容を可能にした一因として、異常気象が関係しているのではないかと考えました。

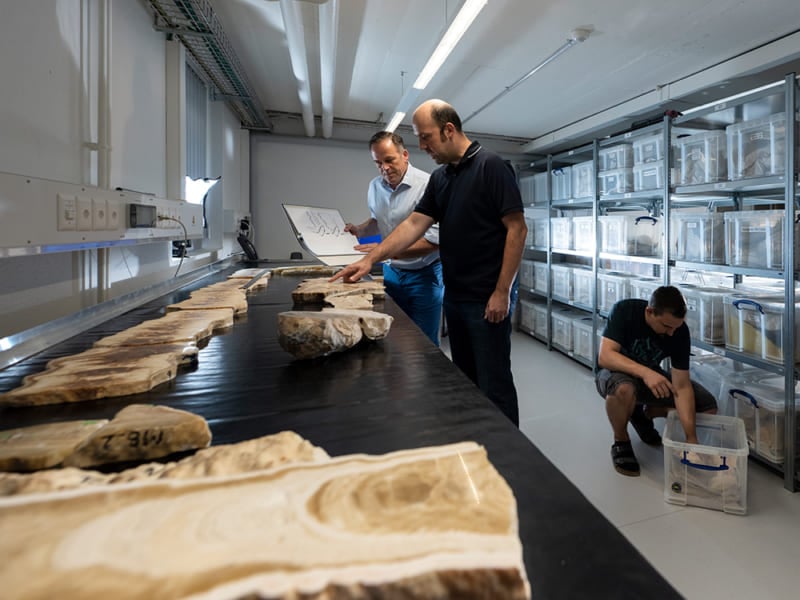

そこでチームは、現在のオマーンにあるアル・フータ洞窟(Al Hoota Cave)の石筍(せきじゅん・stalagmite)の層を調べました。

石筍とは、洞窟の天井の水滴から出てきた物質が床面に蓄積し、たけのこ状に伸びた洞窟生成物です。

石筍の層の成長速度と化学組成は、洞窟の上に降る降水量に直接関係しています。

そのため、石筍の堆積層の形状や同位体組成は、同地における過去の気候の貴重な記録となります。

研究主任のドミニク・フライトマン(Dominik Fleitmann)氏は「アル・フータ洞窟の石筍を見ると、肉眼でも、数十年にわたる非常に乾燥した時期があったろうことがわかる」と指摘。

「石筍に滴る水の量が少ないと、側面を流れ落ちる水も少なくなります。すると石筍は、滴下量(=降水量)が多い年よりも直径を小さくして成長するのです」

また、石筍の層を同位体分析することで、年間降雨量を知ることもできます。

その結果、長い期間にわたって雨が少なかっただけでなく、極端な干ばつがあったことがわかったのです。

チームは、ウランの放射性崩壊に基づいて、この乾期の年代を6世紀初頭(紀元500〜530年頃までの約30年間)と特定することに成功しました。

つまり、ヒムヤル王国がちょうど衰退、滅亡した時期です。

しかし、このデータだけではまだ、干ばつが王国の弱体化を引き起こしたとは言い切れません。

そこでチームは、歴史学者らと協力し、当時の同エリアにおける気候を記した歴史的資料を洗いざらい調査。

すると、死海の水位低下に関するデータや、この地域で数年にわたる深刻な干ばつがあったことを記した紀元520年の史料などが発見され、干ばつがヒムヤル王国の衰退の一因になったことが示されたのです。

フライトマン氏は「水は絶対的に最も重要な資源であり、降雨量の減少、特に数年にわたる極度の干ばつが、砂漠の王国を不安定にすることは明らかです」と話します。

さらに、大規模な灌漑システムは常にメンテナンスと修理を必要とし、何万人もの組織化された労働者の力なしでは達成できません。

水不足に悩まされたヒムヤルの人々は、もはやこの手間のかかる維持管理を行うことができず、状況をさらに悪化させたと思われます。

それが自国の領土での政情不安を引き起こし、国力を弱体化させ、ついには西のアクスム王国に征服されるにいたったのでしょう。

そしてフライトマン氏は、次のように話します。

「極端な干ばつの結果、ヒムヤルの民は飢餓と戦争に苦しめられ、大きな苦難を経験したと想像できます。

人々は新たな希望、社会として人々を再び結びつけることのできるものを求めたでしょう。

それを新しい宗教として誕生したイスラム教が与えてくれたと考えられるのです」

ただし、ヒムヤル王国の滅亡とイスラム教の誕生の間には、100年近くもの間があり、「干ばつが直接的にイスラム教の出現をもたらしたわけではない」とフライトマン氏は強調します。

それでも氏は、6世紀のアラビア世界の激変の文脈では、干ばつが重要な役割を果たし、イスラム教受容の地盤を準備したのは確かでしょう、と述べています。

![[WILL CLENS] シューズパウダー 日本製 無香料 シューケアキット 靴 消臭 パウダー (1本)](https://m.media-amazon.com/images/I/41m8Ig2XigL._SL500_.jpg)

![[W.P.S.] 防水スプレー 除菌 抗菌 防汚 機能付き 大容量420ml 日本製](https://m.media-amazon.com/images/I/41aHfy9uuZL._SL500_.jpg)