魚類には「体温を海水より高くできる種」がいる

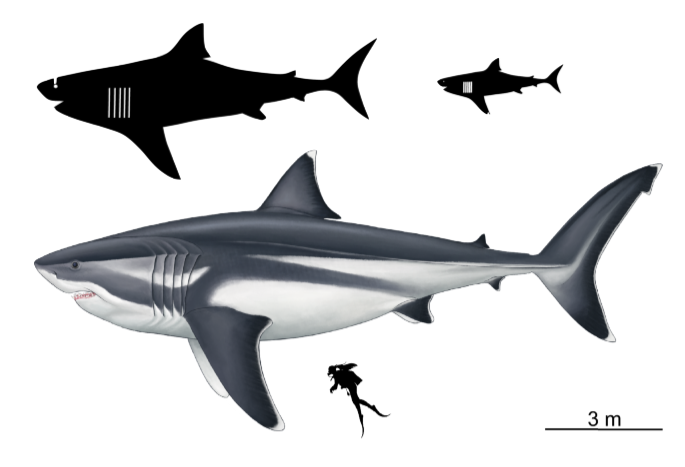

メガロドン(学名:Otodus megalodon)は約2300万〜360万年前に存在した絶滅ザメの一種です。

全長は約15〜20メートルに達し、ネズミザメ目というグループに属していました。

ネズミザメ目には現生するホオジロザメやオナガザメなどが属しています。

魚類は基本的に体温を外部の温度に依存する「変温動物」であり、実際の体温は周りの海水温と同じであることが普通です。

ところが、いくつかの魚類には体の一部または全体を周囲の海水温より高く保つ能力があります。

その筆頭がネズミザメ目なのです。

ネズミザメ目のサメは筋肉から熱を発生して、体温を海水より高くするメカニズムを持っています。

そのおかげで高い運動能力が得られ、瞬発的に獲物に襲いかかったり、ハイスピードで遊泳したり、水面から勢いよくジャンプできるのです。

同じメカニズムはマグロやカジキにもあります。

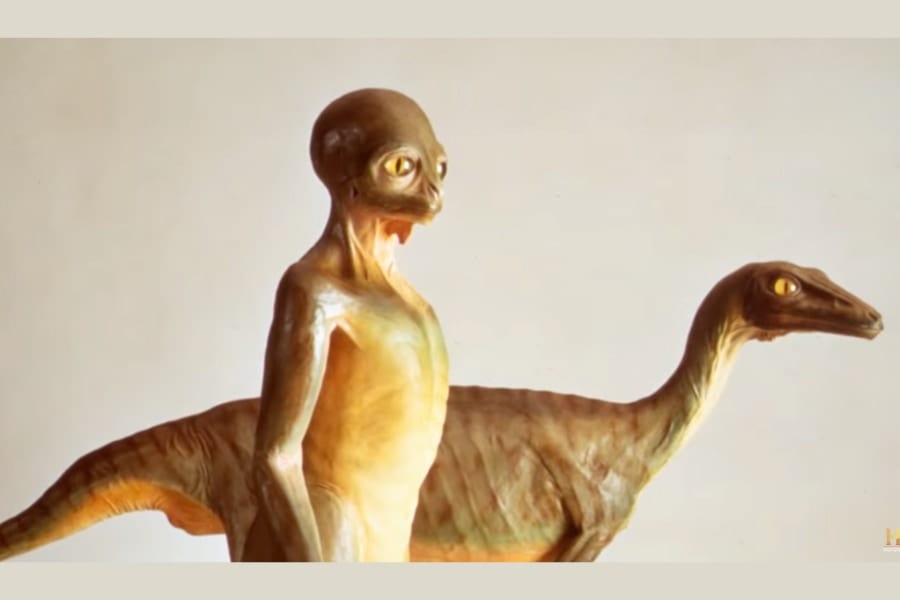

よって研究者らは以前から「同じネズミザメ目のメガロドンにも体温を高く保つ能力があったのではないか」と予想していました。

絶滅したメガロドンの体温をどうやって調べるの?

一方で、現生するネズミザメの体温を計ることは簡単でも、すでに絶滅して骨や軟部組織も残っていないメガロドンの体温を調べるのは至難のワザです。

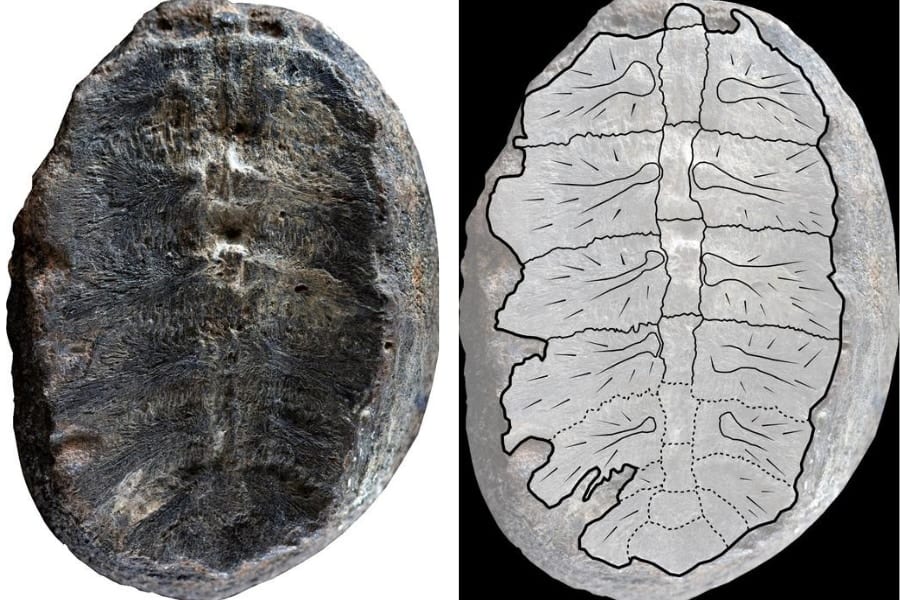

サメの骨格は化石として残らない軟骨でできているため、情報源として使えるのは「歯」しかありません。

しかし研究チームは「歯があればメガロドンの体温は十分にわかる」といいます。

メガロドンの歯には、それを形成する成分として炭素と酸素の原子が含まれています。

すべての原子がそうであるように、同じ炭素や酸素でも「軽いもの」と「重いもの」があり、これを「同位体」と呼びます。

軽い同位体と重い同位体の量は、それらが形成される際のさまざまな環境要因に左右されます。

そのため、歯の同位体分析からメガロドンの体温や餌の種類、住んでいた場所や海水の化学的性質などが分かるのです。

研究主任のランディ・フローレス(Randy Flores)氏は「歯に保存されている同位体は一種の体温計であり、しかもその測定値は数百万年も保存される」と指摘。

「歯は生きているときにメガロドンの組織の中で作られるので、同位体を分析すると、歯が形成されたときの温度を推定し、そこからメガロドンのおおよその体温を知ることができるのです」と説明します。

そこでチームはメガロドンの歯から彼らが自分の体をどれほど温められたかを調査しました。

![[W.P.S.] 防水スプレー 除菌 抗菌 防汚 機能付き 大容量420ml 日本製](https://m.media-amazon.com/images/I/41aHfy9uuZL._SL500_.jpg)

![[WILL CLENS] シューズパウダー 日本製 無香料 シューケアキット 靴 消臭 パウダー (1本)](https://m.media-amazon.com/images/I/41m8Ig2XigL._SL500_.jpg)

![よーく聞いてね!3つのヒントで学ぶ!どうぶつカード ([バラエティ])](https://m.media-amazon.com/images/I/51zT3OcliFL._SL500_.jpg)