ツルツルしたカエルに「毛の遺伝子」が保存されていた!

Hoxc13は体毛や爪の形成を調節する遺伝子であり、Hoxc13に遺伝的変異を持つ患者では、毛髪および爪の成長に欠陥が生じることが知られています。

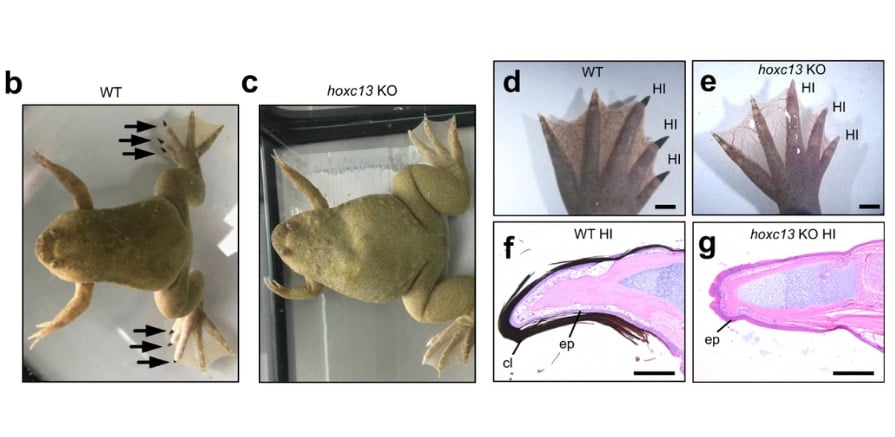

そこで研究チームは、Hoxc13をノックアウトしたネッタイツメガエルを作成してみました。

その結果、Hoxc13を失ったカエルは通常個体とは違い、かぎ爪が形成されなくなったのです。

これを受けて、研究主任のレオポルド・エッカート(Leopold Eckhart)氏は、ヒトの体毛や爪の形成に関わる遺伝的プログラムの種(たね)が、両生類と哺乳類の共通祖先の時代にすでに植え付けられていたことを示していると述べました。

その遺伝的プログラムが出現した正確な時期まではわかりませんが、エッカート氏らは、約3億7500万年前に陸上に進出した最初期の四肢動物に遡るのではないかと推測しています。

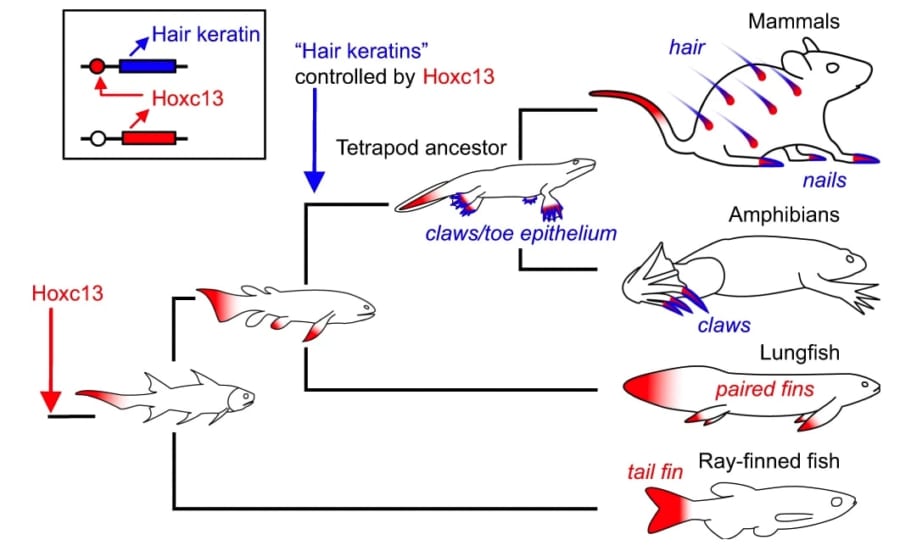

流れとしては、下図に示すように、まずHoxc13遺伝子が最初に古代魚のヒレを形成するものとして生まれ、次いで四肢動物が陸上に進出する中で、つま先を保護する役割として「ケラチン様分子(青)」が誕生。

そして四肢動物から哺乳類や両生類が派生するプロセスにおいて、ケラチンが爪や毛の形成に使われるようになったと考えられています。

おそらく、Hoxc13遺伝子が制御するヒレや爪の形成プログラムは、哺乳類が陸に進出する過程で、毛の発達のために修正されたのでしょう。

ネッタイツメガエル自体は毛を1本も持っていないツルツルの生き物ですが、彼らの内に、ヒトの体毛を制御する遺伝子が共有されていたとは驚きの事実です。

もしネッタイツメガエルが環境の変化に応じて陸に上がってくることがあれば、哺乳類のようにフサフサした毛を生やすことも不可能ではないのかもしれません。

他方で研究チームは、鳥類の羽毛が同じHoxc13遺伝子によって制御されているかどうかはまだ確認できていないといいます。

ただ鳥類の羽毛もヒトの毛と同じケラチンを主成分としているので、可能性としては十分にあり得るでしょう。

![[WILL CLENS] シューズパウダー 日本製 無香料 シューケアキット 靴 消臭 パウダー (1本)](https://m.media-amazon.com/images/I/41m8Ig2XigL._SL500_.jpg)

![よーく聞いてね!3つのヒントで学ぶ!どうぶつカード ([バラエティ])](https://m.media-amazon.com/images/I/51zT3OcliFL._SL500_.jpg)

![[W.P.S.] 防水スプレー 除菌 抗菌 防汚 機能付き 大容量420ml 日本製](https://m.media-amazon.com/images/I/41aHfy9uuZL._SL500_.jpg)

ふさふさのカエル…ゴクリ…。

でもかわいいかも…。

すごいなぁケラチン、すごいなぁホックスc13遺伝子

魚にケラチンが重要か知らないけど、節足動物のキチンや植物のクチクラ含め、陸生の生き物に必要な硬い部分の起源は元を辿れば同じなのかもしれないね

こどもの頃、図鑑で後ろ脚の縁に剛毛がふさふさの写真をみたことがあります。

「ツメガエル」と名乗るぐらいですから、指先に爪があるはずですが、ケラチン合成が阻害されているとしたら爪はどんな素材でできているのでしょう?

現生のカエル、イモリ、サンショウウオは、皮膚がツルツル・ヌメヌメしているので共通祖先で毛が生えなくなったかもしれませんが、一方で(胸腺と体毛を欠くヌードマウスと比べて)カエルに胸腺はありますので、毛が生えないとしても遺伝子発現カスケードの下流側に起こったことと思えます。ヒトでも幼少期は体毛が薄いのに胸腺が発達しています。類推すると、(哺乳類や児爬虫類の共通祖先に通じる)原始的な両生類の一部が、小型化しながら幼形成熟していったことで(つまりは毛の関連遺伝子は保存されて調節領域のみいじられて)、毛が生える前の状態で性成熟しちゃったのではと想像します。その傍証に、アホロートルとかオオサンショウウオのような幼形成熟を起こした種が両生類群内にぽつりぽつりとみられる・・でのはどうでしょう