「迷った末の運動」と「迷わずに行う運動」を脳は区別していた

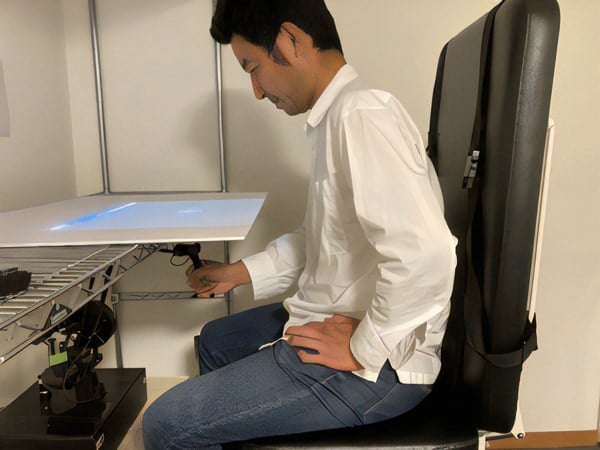

最初の実験では、被験者に画面を見ながらロボットハンドルを操作してもらいました。

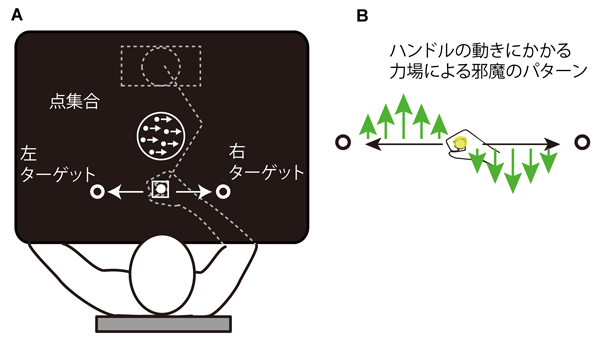

画面の中心には多数の「点」が表示され、被験者には、その点の動きが、全体として右に動いているのか、左に動いているのか判断してもらい、同じ方向にハンドルを動かしてもらいます。

被験者は2つのグループに分けられました。

「迷いなしグループ」では、全部の点が一緒に右か左に動くため、被験者は迷うことはありません。

一方、「迷いありグループ」では、全体の点の3%だけが右か左に動き、他の点はランダムな方向に動くため、被験者には迷いが生じます。

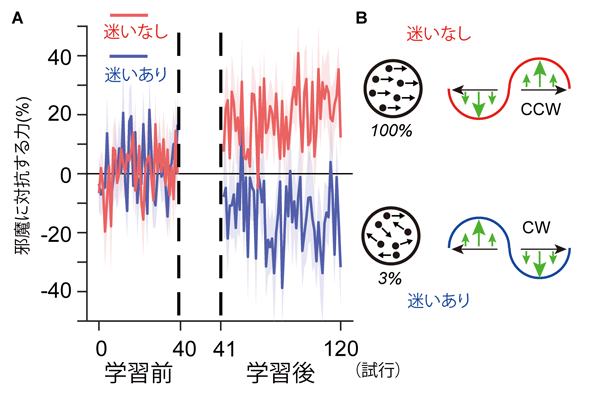

また被験者が操作するハンドルには上下に邪魔する力(上図B参照)が働いており、被験者はその力に対抗してまっすぐハンドルを動かすことを学習しなければいけませんでした。

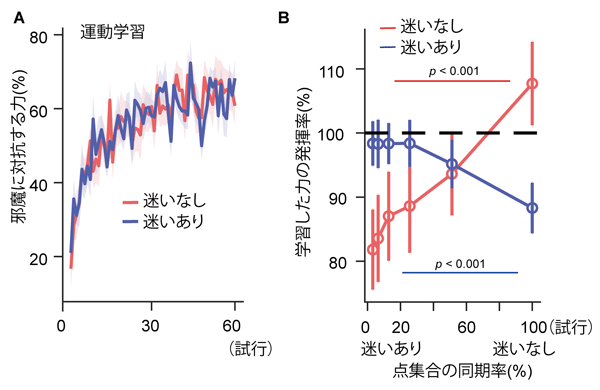

そして実験の結果、どちらのグループも邪魔する力に対抗して、同じ程度運動できると分かりました。

しかし、学習済みのそれぞれのグループは、別の状況に置かれると、邪魔する力に上手く対抗できなくなりました。

迷いありのグループは、「迷いあり」の状況では上手く運動できたのに、「迷いなし」の状況では、上手く運動できなかったのです。

この傾向は、迷いなしのグループでも同じでした。

この結果から分かるのは、運動が事前の「迷い」とセットで学習されているため、運動を学んだ時の迷いが異なれば、違う運動になってしまうということです。

この考えを確かめるため、研究チームは、追加の実験を行いました。

2つ目の実験では、被験者は1回目の実験と同じようにハンドルを操作しました。

しかし、1回目とは異なり、「迷いなし」と「迷いあり」の状況が組み合わさっていました。

「迷いなし」の状況では、反時計回りの方向に邪魔する力が掛かり、迷いありの状況では、時計回りの方向に邪魔する力が掛かった(下図B参照)のです。

つまり被験者は、迷いなしの状況と迷いありの状況が入れ替わる中で、それぞれの状況に対応した別々の運動を学習しなければいけないことになります。

その結果、被験者は、これら2つの状況に応じた運動を、同時に学習できると分かりました。

彼らは、運動前の「迷い」の有無を、運動を区別するための手がかりとして学習していたのです。

このことは、運動する前の迷いが、その後の運動を別々のものとして「タグ付け」していることを示します。

今回の研究では、「迷った末の運動」と「迷わずに行う運動」は、脳の中で区別され、別々のものとして記憶されていることが分かりました。

この事実は、スポーツ選手の練習方法に大きな意味をもたらします。

例えば、空のゴールに上手く蹴る練習をいくら重ねたとしても、迷いが生じる「ゴールキーパーがいる本番」では、練習の成果を生かせるとは限らないのです。

もちろん、ボールを正確に蹴る練習は必要ですが、PK戦で勝ちたいなら、練習でもゴールキーパーを用意し、本番と同じように迷いながら蹴る練習が大切だと分かります。

私たち(特にスポーツ選手たち)は、迷いを捨てるのではなく、むしろ迷いを受け入れることで、安定したパフォーマンスを発揮することができるのです。

この発見は、今後のスポーツ指導などに大きな影響を与えることでしょう。

![[W.P.S.] 防水スプレー 除菌 抗菌 防汚 機能付き 大容量420ml 日本製](https://m.media-amazon.com/images/I/41aHfy9uuZL._SL500_.jpg)

![よーく聞いてね!3つのヒントで学ぶ!どうぶつカード ([バラエティ])](https://m.media-amazon.com/images/I/51zT3OcliFL._SL500_.jpg)

![[WILL CLENS] シューズパウダー 日本製 無香料 シューケアキット 靴 消臭 パウダー (1本)](https://m.media-amazon.com/images/I/41m8Ig2XigL._SL500_.jpg)