境界性パーソナリティ障害は自分と他人の視点を混同する

研究には、19~36歳(平均23歳)の156人の若者が参加しました。

参加者の約29%は精神科治療を受けた経験があり、少数の人は現在進行形で薬を服用したり治療を受けたりしていました。

そして研究チームは、自己像(自分が自分をどう思うか。自他の境界とも関係している)の不安定性などに焦点を当て、それらに関連した質問票を用いて、境界性パーソナリティ障害の特性を測定しました。

また、参加者たちには自分や他人を評価する様々なタスクを行ってもらい、その間の脳活動が記録されました。

ちなみに、これら評価の対象となった「他人」の中には、「親しい人々」や「特に親しいとは感じていない知人」などが含まれていました。

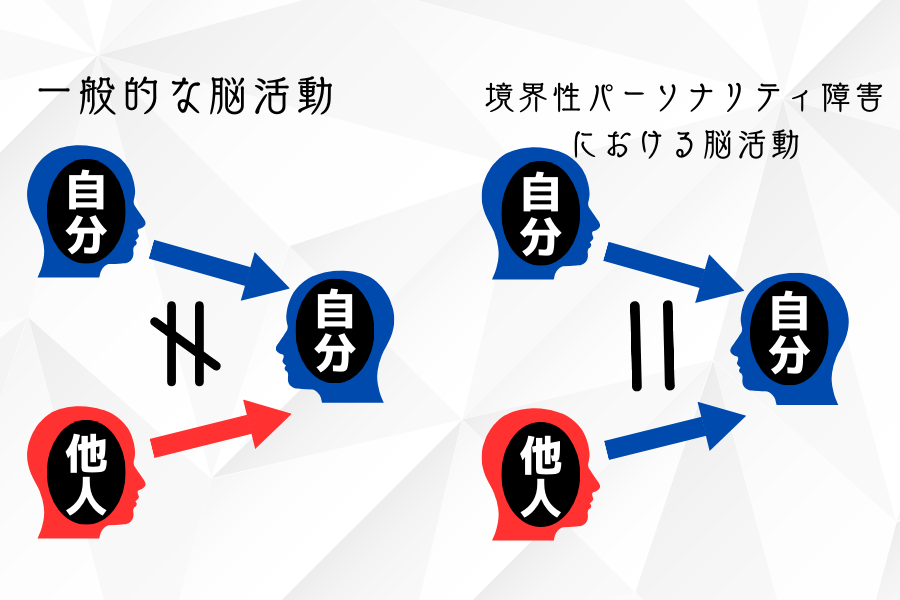

その結果、境界性パーソナリティ障害の特性が高い人の脳活動は、「自分で自分のことをどう見るか(自己像)を考える時」と、「他人が自分をどう見ているかを想像する時」で、類似性が高いことを発見しました。

通常、前者と後者では、考え方が異なるものです。

前者は自分がどう思うかを考えるだけですが、後者では、一度自分の考えを切り離し、相手の視点に立って自分を見つめることが必要だからです。

当然、脳活動のパターンも異なるはずです。

しかし、今回の研究は、境界性パーソナリティ障害の傾向がある人ほど、脳活動は両者で異なっておらず、自分と他人の視点や考えをはっきりと区別できていないことを明らかにしています。

これにより、「自分がこう感じているのだから、相手も同じように認識してくれているはず」と考えてしまうのです。

この結果は、境界性パーソナリティ障害の人の傾向とも一致しているように思えます。

例えば彼らは、「自分は相手からの連絡が遅れると不安に感じるのだから、相手も同じように感じていて、すぐに連絡をするのが当然だ」と考えます。

そのため相手が自分の考えに沿わない行動をする理由が全く理解できず、「自分のことが嫌いなのだ」「見捨てられるのだ」と強烈な不安を抱くようになるのです。

ちなみに実験では、境界性パーソナリティ障害の人が持つこのような「自分と他人の視点の混同」は、親しくない人に対しては発生せず、それぞれで脳活動も異なっていました。

このことも、境界性パーソナリティ障害の人が、そこまで親しくない人とは良好な人間関係を築けるのに、家族や友人に対してはそれが難しいことと合致しています。

もちろん、今回の研究には、いくつか限界があります。

今回の分析方法では、複雑な脳活動のプロセスすべてを捉えることができていません。

また実験結果は、タスク条件下のものであり、現実世界の社会的交流とは異なります。

そのためクァク氏が指摘するように、さらなる実験や証拠を元に裏付けを取る必要があります。

それでも、こうした研究の積み重ねが、いずれ境界性パーソナリティ障害に対する効果的な治療方法の発見に繋がるはずです。

![[WILL CLENS] シューズパウダー 日本製 無香料 シューケアキット 靴 消臭 パウダー (1本)](https://m.media-amazon.com/images/I/41m8Ig2XigL._SL500_.jpg)

![よーく聞いてね!3つのヒントで学ぶ!どうぶつカード ([バラエティ])](https://m.media-amazon.com/images/I/51zT3OcliFL._SL500_.jpg)

![[W.P.S.] 防水スプレー 除菌 抗菌 防汚 機能付き 大容量420ml 日本製](https://m.media-amazon.com/images/I/41aHfy9uuZL._SL500_.jpg)

脳は思い通りにいかないね