なぜ博士課程の「知の探求」がメンタルに負荷を与えるのか?

博士課程を歩む学生たちにとって、知識の頂点を目指す旅路は、栄光と希望に満ちているように見えるかもしれません。

しかしその一方で、厳しい研究生活の中で心のバランスを崩してしまう人が多いのも現実です。

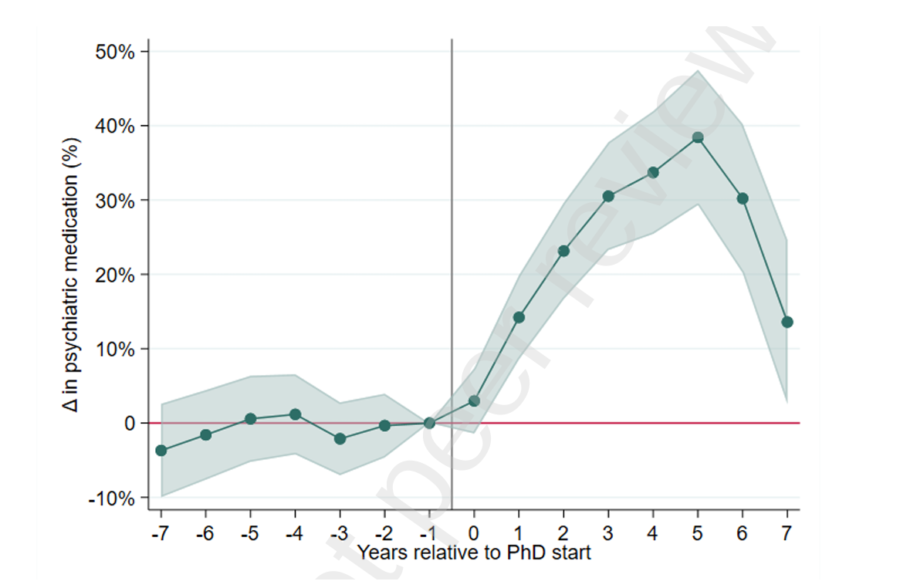

この研究が示すデータは、博士課程が学生たちのメンタルヘルスにどのような影響を与えているのかを、客観的に浮かび上がらせています。

博士課程に進学する前の学生たちは、修士号を持つ他の学生たちと同じ程度のメンタルヘルス状況を保っていました。

しかし、下図に示されるように、博士課程の開始とともにメンタルヘルスケアの利用が増え始め、5年目にそのピークを迎えます。

5年目には、博士課程に進学する前と比較して40%も高い確率でメンタルヘルスのサポートが必要とされているのです。

この現象は、単に「研究が難しいから」では片づけられません。

知識の頂を目指す探求が、心の健全さにこれほどまでに影響を及ぼすのは一体なぜなのでしょうか。

まず考えられる要因の一つに、博士課程の研究が持つ「不確実性」があります。

博士課程の学生たちは、自らが見つけたテーマに基づき研究を進めますが、その成功の保証は誰にもありません。

この不確実さが積み重なることで、結果に対する強いプレッシャーや、時には失敗への恐怖が心に影を落とします。

特に、研究が思い通りに進まず、成果が出ないときには自己嫌悪や焦燥感に苛まれやすく、メンタル面に大きな負担がかかるのです。

また、博士課程の道は、長期的な経済的不安を伴います。

奨学金や研究費に頼る学生も多く、安定した収入が見込めないために将来への不安が常につきまといます。

さらに、博士号を取得しても、学問の道で職を得られる保証はなく、キャリアの見通しがはっきりしない状況が続きます。

こうした先行きの不安は、メンタルヘルスを大きく揺さぶる要因となります。

さらに、博士課程の研究が求めるのは、個々人の限界に挑む「自己犠牲的な努力」です。

研究に没頭するあまり、生活のバランスが崩れやすく、家族や友人との関係を犠牲にすることも少なくありません。

こうした社会的な孤立もまた、精神的な支えを失い、心の疲労が蓄積される一因となります。

これらの要素が絡み合い、博士課程の学生たちはメンタルヘルスケアの必要性が高まるのです。

国内における博士課程の学生のメンタルヘルスについても、精神的負担が高いことを示すデータや、学生のサポートの必要性を強調する専門家の指摘があります。

日本のメディア記事によれば、大学院生のメンタルヘルスケアの欠如が大きな社会的損失であると指摘され、厳しい長時間の研究環境が、彼らの精神的健康をむしばむ原因の一つとして挙げられています。

これらの研究結果は、メンタルヘルス問題が単なる「個人の問題」にとどまらず、学問の世界全体が抱える重要な課題であることを示しています。

![[W.P.S.] 防水スプレー 除菌 抗菌 防汚 機能付き 大容量420ml 日本製](https://m.media-amazon.com/images/I/41aHfy9uuZL._SL500_.jpg)

![よーく聞いてね!3つのヒントで学ぶ!どうぶつカード ([バラエティ])](https://m.media-amazon.com/images/I/51zT3OcliFL._SL500_.jpg)

![[WILL CLENS] シューズパウダー 日本製 無香料 シューケアキット 靴 消臭 パウダー (1本)](https://m.media-amazon.com/images/I/41m8Ig2XigL._SL500_.jpg)

もともと社会に出て働くことを恐れるようなメンタル弱めな人たちが

大学に残っている可能性はないんでしょうか。

記事を最後まで読むと、まず「博士課程進学前においては、修士号を持つ他の学生と同程度のメンタルヘルス状況であると指摘されている」とあります。

よって、メンタルが弱い人ほど大学に残るという可能性は低く、少なくとも結果の多くを説明できるようなものではないと考えられます。

また付け加えると、メンタルケアの割合が40%程度増加するのは博士課程の最中がピークであり、進学前の状態でなく進学中の出来事が原因となることを支持するものだと思われます。

2ページ目

>博士課程に進学する前、学生たちは一般集団や高学歴者と同等のメンタルヘルスケア受診率を示していましたが、博士課程に入学するとその状況は急変します。

とありますので、その可能性はかなり低いと思うのですが、いかがでしょうか?

この分野に多少明るい研究者です。

すぴかさんの指摘は実は重要な指摘です。結論から言えば、論文はその可能性を織り込んだ上でも、博士課程がメンタルに悪影響があると主張してます。

すぴかさんの懸念は、分析の対象者が一般的な人と違うってことですよね。これは専門用語で、交絡や内生性といいます。この問題に対処するために論文は、修士課程の学生を比較対象として利用してます。博士と修士の両方を比較することでメンタル弱い条件を揃えることができるのです。また論文では、一人一人を時系列的に記録しているパネルデータを用いています。仮にその人が元々メンタル弱めでも、博士課程に入った段階で初めて精神を病むのであれば、それは博士課程入学の効果だと理解できます。

ここから個人的な感想ですが、すぴかさんのコメを見るとやっぱり博士課程でメンタル病むの不思議じゃないと感じます。社会のために自己を犠牲に研究してるのに、根拠なく見下される機会はやはり多いです。最近、私はこういう社会のために研究するのに疲れたので、私利私欲のために知識や技術を使っていこうと思ってます。

つまりこのスレ主みたいな碌でもない人間の存在がメンタルの悪化の原因の一つなわけだ

沙さまの投稿に

>根拠なく見下される機会はやはり多いです

とありますが、とても意外でしたー私は「どんな学術分野であれ、研究活動自体が高度で難しく、ゆえにその研究者を見下すなど、あり得ない」と思っていましたので。

全くの門外漢が「見下す」という事態は考えにくいので、

「同じ研究分野で、ある程度の地位を得ている人」が見下すのでしょうか。

それとも「全く異分野の人が(研究内容を理解しようとさえせず)偏見で」見下すのでしょうか。

はたまた(自然科学ではなく)人文・社会科学の研究で、イデオロギー的観点から見下されるのでしょうか。

いずれにせよ、「研究者が根拠なく見下される」という状況は、誤りであると存じます。

社会に出て働いてても同じ問題にぶつかる事は普通に考えられる。

どこに行っても陰キャは陰キャで救われない。

院で自分でもこれが何の役にたつかもわからない研究を続けるよりも、早くどこかの会社に勤めて、もっと社会の役にたつ実用的な研究をすれば、もっと自分が社会の一員で必要とされる人間なんだと気付かされて、こんな事で悩むこともなくなるだろう。

研究について誤解をお待ちのようです。

まず、研究キャリアは狭くて特殊な世界とはいえ真正な「社会」の一部です。研究成果は全世界と共有されるのだし、研究は社会的な作業の一つだからです。

第二次世界大戦後の日本で徐々に一般化した「プロレタリアート=賃金労働者」というライフスタイルに限定して社会という概念を適用すべきではありません。

また、院生の中には学部で教員免許を取得して教員として中学や高校で働きながら学位取得に勤めるなど労働と研究を両立している人もいます。

そして、「何の役に立つかわからない」研究はやめて換金性の高い産業研究に進もうという発想には根本的に問題があります。

人類や学問にとって重要な発見が全て「これは役に立つだろう」という事前の見通しのもとに行われた研究から得られるのであれば、そもそも研究などやる必要はないです。

研究は人類の知の限界を広げようとする作業であり、先のことは本当に「未知」です。

だって、まだ地球上の誰も知らないことについてこれから知ろうとするのですから。

研究者は「これでいいのだろうか」という疑念をしばしば抱きます。未知の世界を進むのだから、正解なんて誰も教えてくれません。それでも知の領域を開拓していくのが研究なのです。

だから、「事前に有用性の見積もりが取れないようなプロジェクトは中止だ」というような判断は研究においては本質的にそぐわないです。

人類全体に影響を及ぼすような発見は、何百何千という多様な研究の中から偶発的に生まれてくるのです。

そうした研究者が救われるためにも博士課程の精神問題はケアを必要とします。

そして、大学と違って産業界の行う研究ならば有用だという直感も安易なものと思えます。

そもそもそういうことに救いを求めることが色々と間違えていると思いますけどね。

救いは求めるものではなくて自分で掴み取るものですからね。

誰かや何かがくれると思ってるうちは絶対に救われることはないと断言できます。

博士課程に関する話しと思ったら突然陰キャに言及したのは一体どういうことなんだろう…。

象牙の塔の住人は、兎角「好きなことができていいね〜」と羨望のような揶揄に晒されます。

博士課程学生に加えて、アカデミック研究者のメンタルは企業研究者と比べてどうなんだろう??

脳みそをふりしぼってる

日本では博士課程の人は「学生」で「非社会人」って位置付けですが、欧州ではそもそもそ社会人という謎カテゴリーが存在しないし、研究者を陰キャとか象牙の塔の住人、社会の役立たずと貶める悲しい風潮もないです。ただ、欧州でも指導教員との関係と将来への不安(大学に残って研究続けたい人は期限つきポストをつなぎつなぎ行くしかない)で悩んでるDoktorantは少なくないのは確か。