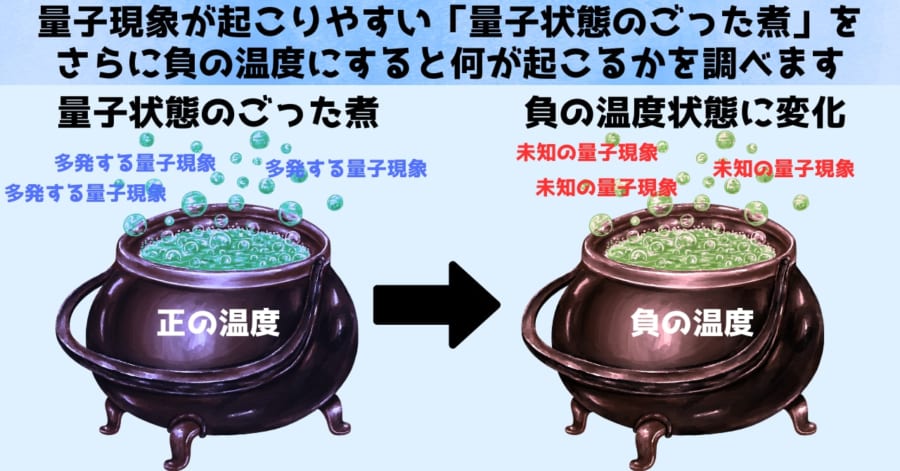

「奇妙な量子状態」×「奇妙な温度状態」で何が起こるか?

奇妙×奇妙で何が起こるか?

答えを得るために研究者たちはまず、奇妙な量子状態として幾何学的フラストレーションを用意しました。

量子の世界でも、正の温度の世界では、最もエネルギー状態の低い粒子が多数派を占めるのは同じです。

しかし幾何学的フラストレーションを用いて形成される量子状態では、最もエネルギーが低い状態が複数出現してしまい、異なる状態にありながらもどれも最低エネルギー状態という奇妙な状況が出現します。

(※通常の正の温度の世界では、最低エネルギー状態は1種類です)

結果として、どの状態が優勢になるかは非常にあいまいで、系が1つの状態に収束できない混沌とした状況が発生します。

すると量子力学的なトンネル効果や干渉が非常に起きやすいようになり、普通の状態では見られない多種多様な繊細な量子的重ね合わせや干渉が発生します。

つまり幾何学的フラストレーションを使うと量子現象が多発する「量子状態のごった煮」を出現させることが可能になるのです。

このような「量子状態のごった煮」にあるものを、異常な負の温度の世界に案内したらどうなるのか?

研究者たちはさっそく実験を開始しました。

調査にあたってはまず、カリウム39原子を真空チャンバーに閉じ込め、レーザーや磁場を使って絶対零度近くまで冷やします。

次に外部磁場や光格子の深さなどを一気に変化させ、もともと低エネルギー側にいた原子たちを高エネルギー側に移動させ、負の温度の状態を作り出します。

今回の研究ではこの光格子が特殊であり、幾何学的フラストレーション構造をしているため「量子状態のごった煮」を形成させることができました。

そして最後に観測を行い「奇妙な負の温度状態」にある「量子状態のごった煮」がどんな性質をしているかを調べました。

すると、高エネルギー状態の粒子が詰まっている状態にありながら、幾何学的フラストレーションのせいで、どこにも落ち着けない状態になっていることが明らかになり、粒子はこれまでにない不思議な秩序や新しい相転移を見せていることが判明しました。

さらに運動エネルギーがゼロであるのにも関わらず、内部で超流動が生まれている可能性が示唆されました。

これはある意味で走るための体力が全く無いのに、滑らかに動けてしまうという奇妙な状況です。

実験ではその様子を観察することで、これまで理論的には予想されつつも観察されたことのない奇妙な量子現象の手掛かりを得ることができました。

研究者たちは「これらの特性がどのような物質を生み出すのか確信が持てず、現在、この新しい量子物質の特性を突き止めるという課題に直面している」と述べています。

中学の理科の実験で、最後余った試薬をビーカーに投げ込んでごった煮を作ったり、さらにそれを加熱したりして、煙や泡が出たり発熱する様子を楽しんだ人もいるでしょう。

それらのごった煮の現象は中学で習うどの化学式よりも、高度で複雑な反応によるものです。

今回の研究では、研究者自身も良く解っていない幾何学的フラストレーションと負の温度を掛け合わせ、何が起こるかを調べた、最先端の遊びとも言えるものです。

もしこの状態を説明し制御する方法を見つけられれば、人類の量子技術はより高度なものへと飛躍できるでしょう。

![[WILL CLENS] シューズパウダー 日本製 無香料 シューケアキット 靴 消臭 パウダー (1本)](https://m.media-amazon.com/images/I/41m8Ig2XigL._SL500_.jpg)

![よーく聞いてね!3つのヒントで学ぶ!どうぶつカード ([バラエティ])](https://m.media-amazon.com/images/I/51zT3OcliFL._SL500_.jpg)

![シルバーバック かわいい海の生きもの CUBE 2X2 キューブ ツーバイツー|海の生き物デザイン 立体パズル スピードキューブ 5cm 子ども〜大人向け 知育 ギフトに最適 ([バラエティ])](https://m.media-amazon.com/images/I/41EJOOLgGXL._SL500_.jpg)

>古典物理によれば、物体の温度は内部の粒子の運動エネルギーによって決まり、0Kの物体は粒子がまったく動かず、エネルギーレベルがすべてゼロにそろった状態と解釈されます。

これは違う。

温度は観測系によらない物理量のため、例えば乗りものの中の絶対零度の物体は運動エネルギーが0ではないが、絶対零度といえる。

重心速度は温度と無関係なので注意が必要である。

「無邪気に温度は粒子の運動エネルギーの大きさを表す」とか言うとボロクソに叩かれることになる。

また、負温度(=反転分布)が古典系で実現できないというのはやや言い過ぎ。

低温の少数の粒子団に急激に高温の粒子団を合流させることは可能。

可能だが、自然に熱平衡状態に近づこうとするため、過渡的にしか実現できないだけ。

量子の励起だけが高エネルギー粒子の分布を増やす手段というわけではない。

全体的に温度の扱いがやや雑に思える。

現代における熱力学的温度はエントロピーをベースにした概念であり、かなり高度な概念なので丁寧に扱う必要がある。

そうしないと、温度にうるさいおじさんにケチをつけられることになる。

一般人は別に何とも思わないだろうが。

誰なんですか?

一般人向けなんだからしょうがないよ…熱について現代科学で説明するところから始めたらその時点で離脱者や理解できない人がでてきてもおかしくない気がする

ナゾロジーみたいな、科学系サイトの中で1番ムー寄りの媒体にそこまで躍起になれるのがすごい

もっと手前で突っ込む場所たくさんあったろ

一般的向けの記事にドヤって何がしたいの?

この記事って学術的な発表の後場なの?

一般人向けに、これより真実ではない説明を増やさず、かつ分かりやすく書けるの?

温度にうるさいおじさんにケチをつけられる

↑自己紹介乙

それでいいんだよ。おじさんさん。十割話して一割知ってもらうより、5割話して三割知ってもらう方がよっぽどいい。

この記事が見てるのは「分からんけどなんかすごそう」と思ってくれる人だからしゃあない。コメ主の指摘には概ね同意する。記事に見られた記述は理系高校生以上の人にはむしろ悪影響かもしれないし…まぁ「他に突っ込むとこあるでしょ」というコメントの方が共感できるかなぁ。

専門は全く違うのですが、ある分野の専門家をしているものです。

側から見て「うまく噛み砕いたな」と感じるごまかしはいいと思うのですが、事実と異なる言い方で何となく納得させるやり方には個人的に怒りを覚えます。

入り口となるのにはいいんですけどね。

温度にうるさいおじさんw

コメ主のおじさんのコメントは素晴らしい。

プロがケチをつけるのは良いんだよ。学者やその卵のためになるし、学ぶ人が誤解するのを防げる。

分からなかったり学ぶ気が無い人がプロを馬鹿にするのは良くない。

素人は記事だけ読んでふーんってなってればそれで幸せなんだよ。学者の成長の邪魔しないで。

この記事は、世界の入り口に立たせてくれて、この人は世界の地図をくれたんだね。

量子状態は、最初に宇宙が出来る時に、予め「こういうルールで」と設定されたものです。

ルール外は、どうなるのか?という視点で観ているのは、とても新鮮な気持ちで良かったです。

ルール外でも、数学のルールで説明が付くのは、私自身も奇跡である、としか思わざるを得ません。反物質のルールは?正物質と反物質からなる魂のエネルギーとは?数学という言語で書かれている事を願っています。

負の温度が他のものにエネルギーを与え続けられるとすると、宇宙のあらゆる物質が高エネルギーになってしまうのではないかな

人類がそれを作り出すことができるとしたら、宇宙の様々な現象でも可能なはずで現在の宇宙がそういう高エネルギーで満たされていないのはなぜだろう

以前は面白いなと思ってたんだけど、流石にこのレベルの記事が続くとブックマークを外さざるを得ないです・・

>ケンブリッジ大学

による

>『アメリカ物理学会 原子・分子・光物理学部門の年次総会』で発表された

この研究は

>ブックマークを外さざるを得ない

レベル

温度が低くても加熱できるってだけで無限ではないんだと思う

誰にでも持ってる分だけ渡す

負の温度って、絶対零度より低いというわけじゃなくて、熱分布が反対になってるってこと?言葉の定義を自分勝手に改変してるだけの言葉遊びやん?

ほんそれ

>「単なるエネルギー分布の違いのことを大げさに「負の温度」のような言葉で誇張していたのか?」と思う人もいるかもしれませんが、決して大げさではありません。

負の温度を持つ物体は、正の温度の物体が決してできないことを可能にします。

熱の移動が逆になるという意味で負の温度ね。

とても興味深い。アナロジーで例えば、エネルギーを集めてウランの原子核を構成したとしたら、温度的には静止するが、いざ崩壊したら温度ゼロから爆発的なエネルギーに変換できる。それは、水素原子でも同じだが、同じ温度ゼロに見えても桁がかなり違う。

「負の温度は古典物理では不可能な無限大温度も加熱できる」図、赤く塗るべき場所はそこじゃなくない?その曲線より下じゃない?

ですよね!鏡の世界と言いたいためだけに変なグラフになってる。

粒子の持つエネルギーのレベルと個数の割合が、一般的に理解できる状態でないと言う事か?速く走ると相対的に体重が増加するみたいな、スピンが確率的に決まるみたいな、観測者の見かけ上に左右されるものでは無く、実際にエネルギーの移動が確認出来たのか?またそれはどの位のエネルギー量なのか?零Kでしか起きないのか?興味有る話ですね。

このレベルのことを一般に分かりやすく程よく踏み込んで解説いただきありがとうございました

温度の上限は無限ではないあたりにも触れると拡がりすぎなので控えたのでしょうか

負の温度 T の物体を構成する粒子のエネルギー e の確率密度 p(e) は単にボルツマン分布∝exp{-e/[k(-|T|)]}= exp[e/(k|T|)] ,(k: モルツマン定数) で表されるとすれば、前半の記述内容は数学的に理解できます。しかし、現実世界における負の温度の概念や考えることの意味付けが全く読み取れませんでした。仮に人為的にこのような分布を創ったとしても熱平衡状態を実現することができませんので。

興味深いのでAiに聞いてみたら「負の温度」が誤解を招きやすく「占有反転温度」と呼べば、

この記事を読んだ人なら理解できそう。

要するに普通の温度変化ではなく、絶対零度に到達しても「ゼロ点振動」があり、

この振動の高エネルギーと低エネルギーの分布が逆になる。

ということを負の温度と言うらしい。勉強になります。

なぜ無限大の正の温度を持つものでも冷やせるのだろうか?

負の温度の物体が高エネルギー粒子を多く含むため、自身の温度よりも高い温度のものを冷やせるところまではわかる。

しかし、冷やすということは高エネルギー粒子(またはそのエネルギー)を渡すことになるはずで、渡し続ければ高エネルギー粒子の量は減っていくので、自身よりも高い温度の物体を冷ます力は徐々に少なくなっていくはずでは?

そうであれば無限大の正の温度を冷やすことはできない気がします。

負の温度を作る際に加えている磁場等のエネルギーを一時的に保存して、高温の物体にエネルギー移動しているだけというのがこの技術の本質なのでは?

鋭い!同感。

無限大の負の温度、マイナス無限大の温度?があれば釣り合う。

絶対零度を超える負の温度は「この世の何より」も熱い。

これぞツンデレの極意。

嫌いだと言っていながら、避けてるように見えながら、その本質は誰よりも相手を思い愛している、そういうことですね。

理科が少し得意程度の中学生なのですが、負の温度を活用すれば核融合反応を起こせたりして…

無限大の温度の時に存在するモノは何なのか?

何を加熱するのだろうか?

高温状態は何処かで性質変化は起きないのか?

わからないものを加熱できるといいはるのだろうか・・・

科学が好きな乞食ライターですがクラウドワークスで募集していますか?