「液体」にも「個体」にもなる「くさりかたびら」を開発

中世の戦場で使われた鎖かたびら(チェーンメイル)は、小さな金属の輪をたくさんつないだメッシュ構造です。

金属製なので衝撃を和らげる力が強く、そのうえリング同士が自由に動くため柔軟さも保たれています。

この「互いに繋がりながらも、完全には固定されていない」という性質が、鎖かたびら特有の“固くもあり柔らかくもある”性能の秘密です。

一方で、従来の材料は、大きく「固体」か「液体・粒状物質」に分けて考えられがちでした。

固体は原子や分子がカチッとした格子を作り、形を崩しにくい一方、粒状物質(例えば砂)などは、粒がばらばらに動き全体としては流れやすい特徴があります。

長い間、このような二元的な分類で材料が研究されてきましたが、最近になって“固体と粒状の間”にある新たな材料が見つかり始め、これまでの理論では説明できない現象にスポットライトが当たっています。

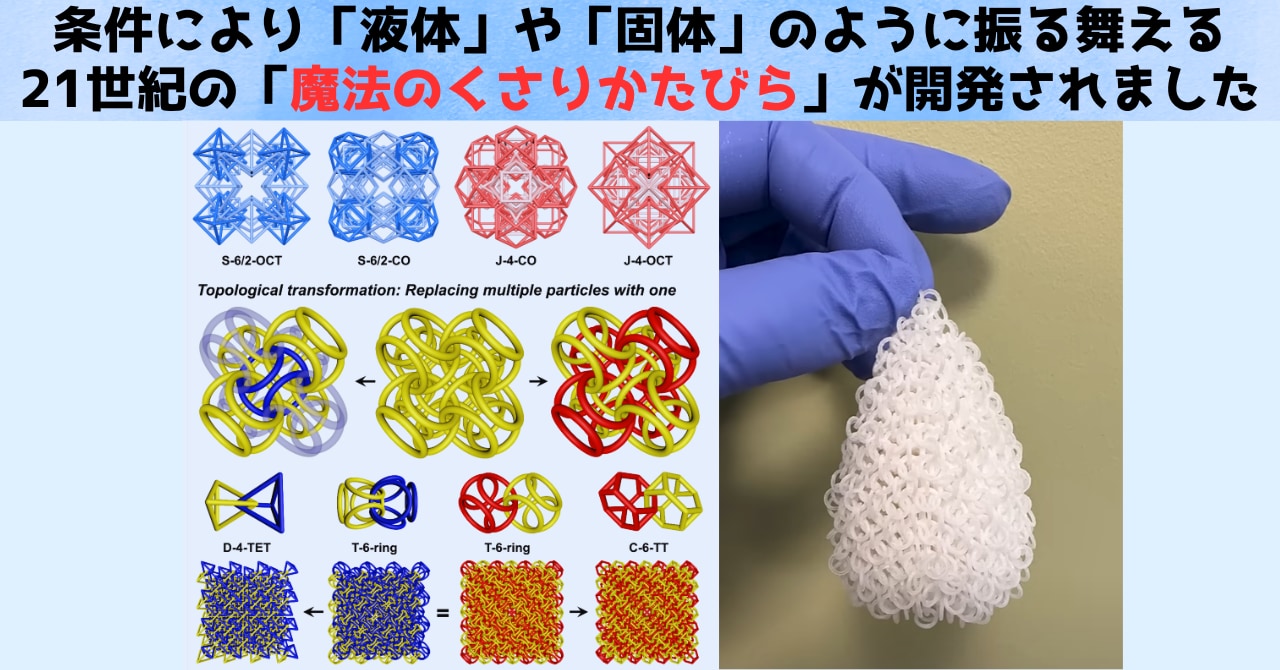

そんな中で注目を集めているのが、ポリカテネート構造材料(PAM)と呼ばれる新しい建築素材です。

PAMは輪(リング)やかご(ケージ)の粒子を三次元的につなぐことで、外からの力が弱い時は液体のようにスルッと流動し、強い衝撃が加わると固体並みにガッチリと踏ん張る、不思議な“二つの顔”を持っているのです。

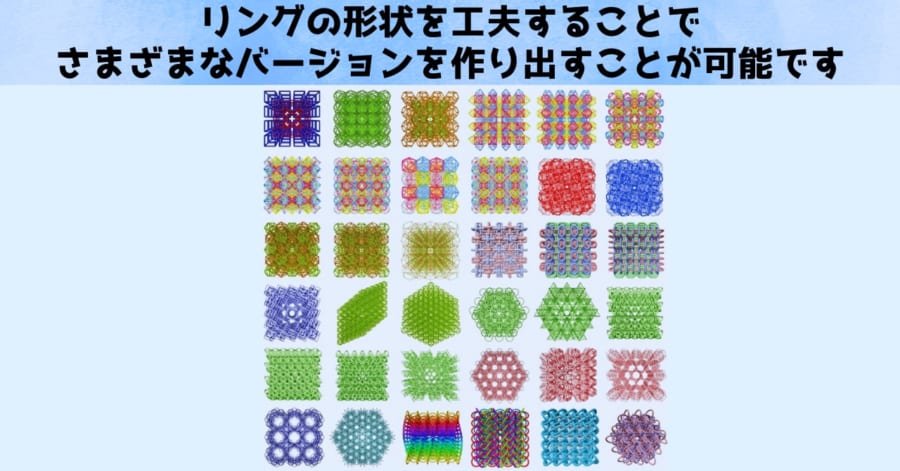

この性能を実現するには、単にリングを並べただけでは足りません。

リングの大きさや形状、そして“どんな角度で繋ぐか”など、細かな幾何学的デザインが重要になります。

例えば隙間の作り方を工夫すると、弱い力ではリング同士が滑り合って流れやすくなり、

強い力がかかると噛み合って硬さを発揮するようにコントロールできます。

このようなリングを作成するために、研究者たちはまず、コンピューター上で“結晶格子”に似たモデルを設計。

本来なら固定されるはずの点を、あえてリングやケージのように“動ける粒子”で置き換えました。

そしてアクリルポリマーやナイロン、金属などの素材を使い、手のひらサイズの立方体や球体を3Dプリントで作成しました。

試作品が完成すると、つぎはいよいよ性能テストです。

![[W.P.S.] 防水スプレー 除菌 抗菌 防汚 機能付き 大容量420ml 日本製](https://m.media-amazon.com/images/I/41aHfy9uuZL._SL500_.jpg)

![[WILL CLENS] シューズパウダー 日本製 無香料 シューケアキット 靴 消臭 パウダー (1本)](https://m.media-amazon.com/images/I/41m8Ig2XigL._SL500_.jpg)

![よーく聞いてね!3つのヒントで学ぶ!どうぶつカード ([バラエティ])](https://m.media-amazon.com/images/I/51zT3OcliFL._SL500_.jpg)