金沢金箔ではナノレベルの材料制御を伝統技術で達成していた

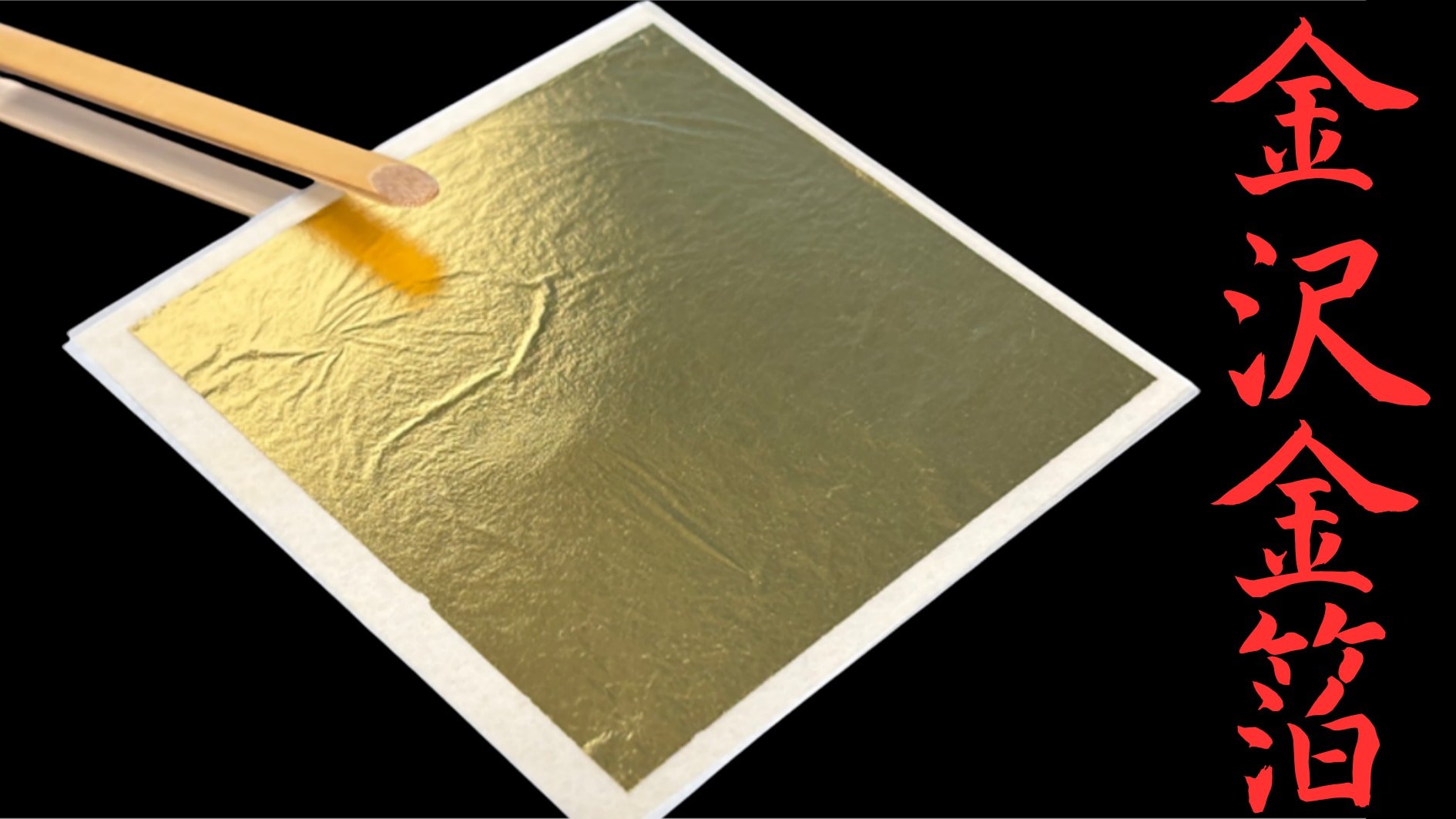

金沢金箔は世界で最も薄い金属箔(100nm)として知られており、古くから日本の金箔生産を支えてきました。

そんな信じられないほど薄い金箔を生み出す秘訣は、金沢の伝統工芸「縁付(えんつけ)」という製法に隠されています。

これは、何枚もの金箔を交互に手漉きの和紙で丁寧に挟み込み、分厚い革で束ね、それを熟練の職人さんたちが木槌で叩き延ばしていく、気の遠くなるような手作業です。

叩く回数はなんと約15万回にもおよび、途中で何度も束を開いて中を冷まし、金の温度が100℃を超えないように保つ運用が報告されています。

叩いていると和紙の表面がどんどん滑らかになって摩擦が変化してしまうため、職人さんは途中で新しい和紙とこまめに交換するという工夫も欠かしません。

こうした気配りを重ねて、最終的に均一な薄さの金箔を仕上げていくのです。

金沢金箔はまさに「日本の宝」とも呼べる存在です。

寺社仏閣の荘厳な装飾から、重要な文化財の修復まで幅広く使われています。

その文化的な価値や卓越した伝統技術が評価され、2020年にはユネスコ無形文化遺産(世界が保護する価値があると認めた形のない伝統技術)にも登録されました。

金属でありながら、まるで光をまとった膜のような美しさを持ち、多くの人々を長年にわたって魅了し続けてきました。

でも、普通に考えると不思議なことだらけです。

例えば金属の板をハンマーでひたすら叩いたら、普通どうなるでしょう?

最初は固くて滑らかだった金属でも、叩き続ければだんだん硬くボコボコになり、内部の結晶構造(小さな結晶粒の集まり)はぐちゃぐちゃに乱れてしまいます。

また、叩いている間には金属内部に熱が発生し、熱が溜まると「再結晶」と呼ばれる現象が起きて、せっかく揃っていた結晶の向きがランダムに崩れてしまうのが普通なのです。

ところが、金沢金箔は違います。

どれだけ叩いても箔は破れにくく、結晶の向きがきれいに整っていることが観察されています。

まるで奇跡のようですよね。

いったい、金沢の職人さんたちの叩き方にどんな秘密が隠れているのでしょうか?

それが近年、科学の力で少しずつ解き明かされてきました。

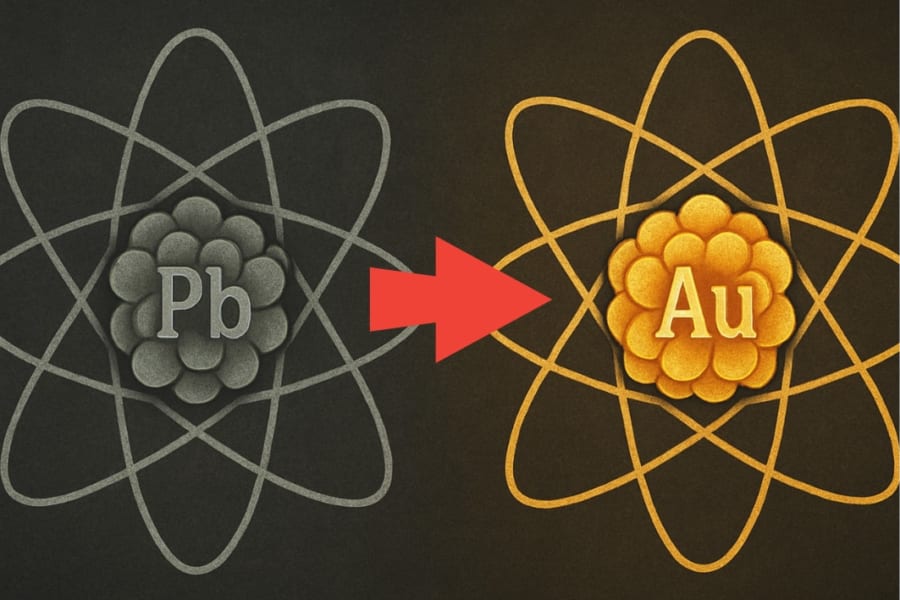

実は1980年代頃には、金沢金箔をX線で調べた研究によって、厚さが0.3マイクロメートルより薄くなると、結晶の向き(結晶方位)が突然安定した方向に揃い始めることがわかっていました。

当時から、この変化は「交差すべり」(原子のずれが結晶の中で別の道筋に逃げる現象)が関係しているのではないかと予想されていました。

でも、「なぜ室温でそんな特別な現象が起きるのか?」という理由までは、ずっと謎のままだったのです。

なぜなら、普通の金属加工では、高温で加工しない限り、結晶の方向がきれいに揃うことなどあり得ないからです。

もし仮に、金沢金箔の職人たちが常温のまま、何百年も前から原子レベルで結晶の向きを制御していたのだとしたら――。

それはもう、職人の技というより、まるで「ナノレベルのマジック」のような話です。

金沢金箔はいかにしてナノレベルの材料制御を実現していたのでしょうか?

![[W.P.S.] 防水スプレー 除菌 抗菌 防汚 機能付き 大容量420ml 日本製](https://m.media-amazon.com/images/I/41aHfy9uuZL._SL500_.jpg)

![よーく聞いてね!3つのヒントで学ぶ!どうぶつカード ([バラエティ])](https://m.media-amazon.com/images/I/51zT3OcliFL._SL500_.jpg)