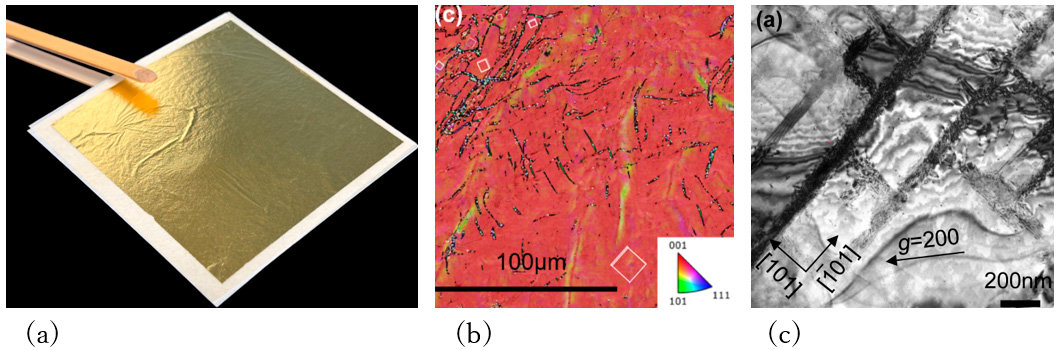

金沢金箔の中で起きていた奇妙な現象を電子顕微鏡が捉えた

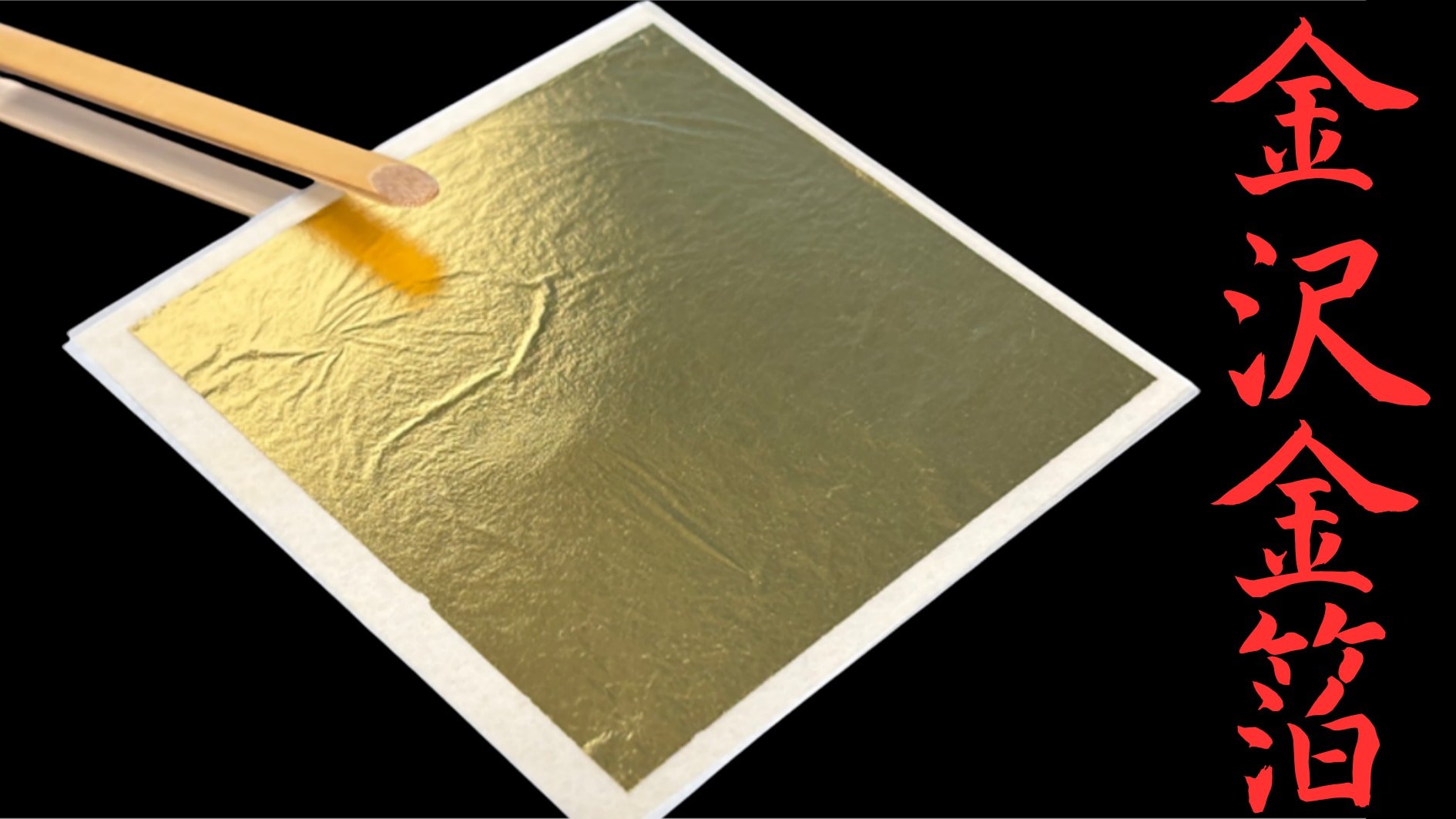

金箔を作る工程では、まず金をある程度薄く伸ばした中間状態の「金澄(きんずみ)」と、最終的な極薄の「金箔」と呼ばれる2種類があります。

研究チームは、この2つのサンプルを用意し、電子顕微鏡を使って詳しく調べました。

電子顕微鏡にもいろいろありますが、今回は特に「電子後方散乱回折法(EBSD)」という方法で金属表面の結晶の向きを調べ、「超高電圧電子顕微鏡(UHV-TEM)」という特殊な顕微鏡で、箔の内部の非常に細かな構造を観察しました。

その結果、まず中間状態の金澄では、結晶の粒の向きが比較的バラバラで、まだ整列していませんでした。

この状態でも金の内部には「転位」という小さな結晶のズレが大量に存在していましたが、「再結晶」という現象(熱でズレがきれいに作り直される)が起きていないと判断されました。

しかし驚くべきはここからです。

叩いてさらに薄くなった最終段階の金箔では、結晶の粒がまるで綺麗に整列したドミノ倒しのように一定の向きに揃っていたのです。

このように結晶の向きが揃った状態を「キューブテクスチャ」と呼びますが、専門家でなくとも「普通じゃないな」と直感的に感じるくらい特別な現象なのです。

さらに顕微鏡で箔の内部をじっくり見ると、もっと驚くべきことがわかりました。

金箔の中に無数の細かな縞模様のような線が現れていて、その縞模様がなんと互いに直角に交わっていたのです。

これは普通の金属加工ではまず目にすることのない、とても珍しい状態です。

(※この縞模様の正体は「すべり帯」と呼ばれるもので、金属の結晶が叩かれて変形したときに原子の層がズレることで生じる模様です。)

ふだん目にする金属というのは、実は小さな「結晶」の粒がぎっしり集まった構造をしています。

目には見えない細かさですが、この小さな結晶たちはそれぞれ規則的に原子が並んでいて、何かの力が加わると、その原子同士の並びが少しだけ「ズレ」たり「ゆがんだり」します。

例えば金属をハンマーで叩くと、表面は変形し、その内部では結晶の粒の並び方にも細かなズレが生じます。

これを科学者は専門用語で「転位」と呼んでいますが、単純に言えば、金属の結晶がストレスを受けて、「原子の並びがちょっとズレてしまった」と理解すればOKです。

さて、普通の金属では、このようなズレ(転位)は特に起きやすい方向、つまり「ズレやすい結晶の面」に集中して発生します。

これには理由があって、結晶というのは原子が一定方向に規則正しく並んでいるので、原子同士の結びつきが弱い面(専門的には「{111}面」と言われます)から、まず最初にズレが生じてしまうのです。

ところが、金沢金箔ではなんとも奇妙なことが起きました。叩き続けて薄くなっていくうちに、通常ではまずズレが起こらないはずの「{110}面」という面で、ズレがとても活発に発生したのです。

本来ズレにくいはずの方向にズレが起きてしまったために、金箔は非常に珍しい特徴をもつようになりました。

その珍しい特徴とは、「結晶の向きが、ある一方向にきれいに揃ってしまう」という現象でした。

では、どうしてこんな不思議なことが起きたのでしょうか?

その理由の一つは、職人さんたちが「常温のまま」金属を叩き続けたことにありました。

通常、金属に強い力をかけ続けると、小さな結晶のズレがどんどん溜まっていきます。

ズレが溜まりすぎると、結晶の内部はぐちゃぐちゃに乱れたり、あるいは熱の影響で「再結晶」という現象が起き、原子が並び直されてしまうのが普通です。

しかし金沢金箔では、常温で叩く工程を丁寧に繰り返したことで、再結晶が起きないままズレがずっと残り続けることになりました。

こうなると結晶の中には、大量のズレが行き場を失って「大渋滞」を起こしたような状態になります。

金属の内部では原子が規則的に並んでいるため、一度起きたズレは逃げ場がなく、その場にどんどん溜まってしまうのです。

ところが、さらに叩いて金箔が究極的に薄くなってくると、そのズレの一部が金箔の表面から少しずつ外に逃げ始めました。

その結果、金属内部には特別な形をした「ねじれ型」のズレ(科学的には「らせん転位」と呼ばれる)だけが大量に残りました。

この「ねじれ型のズレ」は普通のズレに比べて自由に動き回りやすく、普段なら決して使わないような「ズレにくい方向({110}面)」にも逃げ込んでしまったのです。

イメージとしては、大渋滞の幹線道路を避けて、いつもなら通らないような細い裏道や横道にクルマが次々に流れ込んでいくような感じです。

こうして、本来ズレが起きるはずのない面に次々とズレが発生した結果、金箔の中の結晶は、不思議なほど一方向にきれいに揃ってしまったというわけです。

これが、金沢金箔の「特別な薄さ」と「美しい輝き」の秘密を支えるメカニズムでした。

さらに重要なポイントがあります。

それが「和紙」の存在です。

職人さんたちは和紙で金箔を上下から挟み込み、箔を束ねた革の包みを何度も途中で開いて中を冷やすことを繰り返していました。

この工程によって箔が熱くなりすぎることが防がれ、常に低温の状態が保たれました。

これが再結晶を起こりにくくし、先ほど説明したような特殊な「転位の渋滞」と「交差すべり」を連続的に引き起こしていたのです。

言わば、職人さんたちの「和紙を使った技」が原子レベルで金属を制御することにつながっていました。

伝統工芸がナノレベルで金属を操るという、まるでマンガのような話が実際に起きていたわけです。

この発見は、金沢の職人さんたちが素材の持つ能力を最大限に引き出していたことを科学的に裏づけるものとなりました。

![[コロンブス] キレイな状態をキープ 長時間撥水 アメダス 防水・防汚スプレー420mL](https://m.media-amazon.com/images/I/31-OcmTs2LL._SL500_.jpg)

![[WILL CLENS] シューズパウダー 日本製 無香料 シューケアキット 靴 消臭 パウダー (1本)](https://m.media-amazon.com/images/I/41m8Ig2XigL._SL500_.jpg)

![シルバーバック【カンタン!たのしい!水の生きもの砂絵セット】 幼稚園 小学校 入園 入学 お祝い プレゼント 準備 ([バラエティ])](https://m.media-amazon.com/images/I/515gZ4F-QYL._SL500_.jpg)