ホッキョクグマ皮脂の特殊性

いったいどんな油が凍結耐性を授けていたのか?

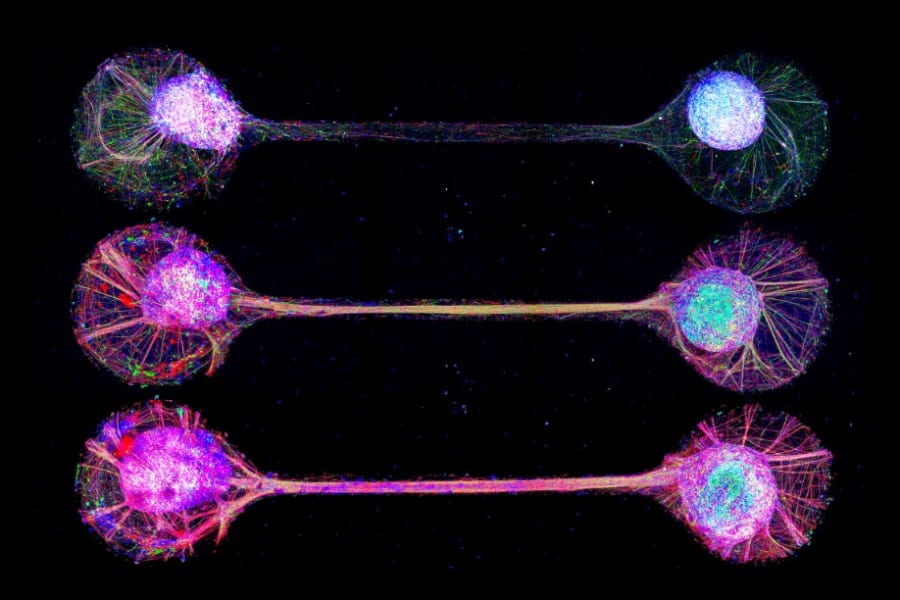

答えを得るため、研究者たちはまず毛皮の構造を電子顕微鏡で観察し、化学的組成を分析する手法(ガスクロマトグラフィーや質量分析など)と、氷の付着力を測る物理実験を組み合わせました。

するとホッキョクグマの皮脂には、海獣によく見られるスクアレンという成分が含まれておらず、代わりに珍しい脂肪酸が多く含まれる可能性があることが示唆されたのです。

現在、動物の皮脂成分を詳しく調べる研究はあまり進んでいないため、今後さらに多角的な分析が必要だとされています。

研究者たちは「今回の成果はあくまで第一歩」と強調しています。

ホッキョクグマ皮脂に含まれるグリセロールやワックス類の比率など、さらなる精密分析が進めば、自然界における“除氷機能”の全容がよりはっきりわかるでしょう。

一方、このようなホッキョクグマの毛皮の機能は、北極圏の先住民にとっては昔から身近でした。

たとえば、イヌイットなどは狩猟用の椅子の脚にホッキョクグマの毛皮を巻き付け、氷への貼りつきを防いでいました。

また、ブーツの底に毛皮を縛り付ければ、氷を踏んだ際に出るきしむ音を抑えられるため、アザラシなどの獲物に気づかれにくくなるというのです。

こうした伝統的知恵が、現代の科学研究によって裏づけられたのは非常に興味深いことだと言えます。

今回の研究で特徴的なのは、「ホッキョクグマの防氷メカニズムが毛の表面構造ではなく油の作用にある」という点です。

たとえば、南極に生息するペンギンが防氷を実現するのは、羽毛の超撥水(ちょうはっすい)構造によるところが大きいとされます。

つまり、寒冷地に適応した動物でも種類によって「表面構造」に頼るか「油分」に頼るかが異なるのです。

海氷上を自在に移動し、泳ぐだけでなく氷上を歩くことも多いホッキョクグマは、氷の付着を防ぐ方法として油を進化の中で選び取ってきたと考えられます。

![[W.P.S.] 防水スプレー 除菌 抗菌 防汚 機能付き 大容量420ml 日本製](https://m.media-amazon.com/images/I/41aHfy9uuZL._SL500_.jpg)

![[WILL CLENS] シューズパウダー 日本製 無香料 シューケアキット 靴 消臭 パウダー (1本)](https://m.media-amazon.com/images/I/41m8Ig2XigL._SL500_.jpg)

![よーく聞いてね!3つのヒントで学ぶ!どうぶつカード ([バラエティ])](https://m.media-amazon.com/images/I/51zT3OcliFL._SL500_.jpg)