なぜ“世界一研究される雑草”なのか?

シロイヌナズナ(Arabidopsis thaliana)は、小さな葉と白い花を咲かせる、どこにでも生えていそうな雑草です。

ところが、動物実験の世界で「マウス」がエースとされるように、植物実験の世界では「シロイヌナズナ」がエースとなっています。

世界中の研究者が、この小さな雑草を使って遺伝子の働きや植物の発生のしくみを深く探究してきました。

その理由は、シロイヌナズナのゲノム(遺伝情報)がコンパクトで解析しやすく、種子ができるまでのライフサイクルがわずか数週間しかかからないからです。

また、背丈もあまり高くならず、実験室のスペースを大きく取らないため、大量に育てて突然変異体を集中的に調べることが可能なのです。

今現在も宇宙ステーションでの生育実験や、新しい遺伝子を導入してその働きを確かめる研究など、実に幅広い分野で活躍してきました。

中には、“謎の花の形”をした突然変異体を観察したり、地上と宇宙で育てた場合の違いを調べたりと、まるで植物界のショウジョウバエのような使われ方もされています。

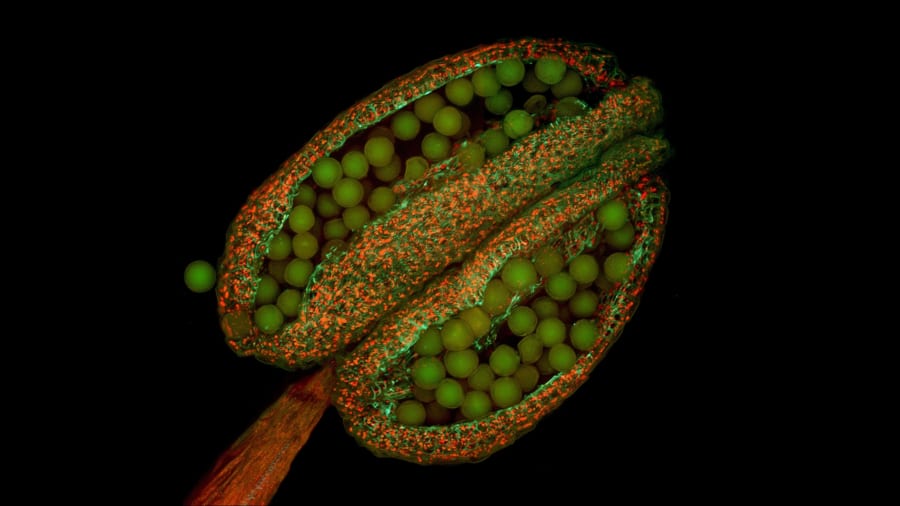

一方、農業や食料生産を考えるうえで欠かせないのが「種子」。

作物の収量や品質は、種子の大きさに大きく左右されることがあります。

実際、「どうすれば大きく健康な種子を作ることができるか」は、作物育種にとって永遠の課題といえるでしょう。

植物の種子は花粉が受粉し、胚珠(種になる部分)の細胞が受精して初めて育ち始めますが、受精が失敗したときに種子が全く育たなかったり、うまく受精していてもなぜそこまで大きさに差が出るのかについては、まだはっきりとわかっていない部分が多く残されていました。

これまでにも、「あるアミノ酸を運ぶ遺伝子がうまく働かないと、種子が小さくなる」といった個別の例は見つかっています。

けれど、植物が必要とする栄養素はアミノ酸だけではありません。

砂糖、ミネラル、水など様々な物質がバランスよく運ばれてこそ、種子は大きく育ちます。

そこで研究者たちの頭に浮かんだのが、「そもそも種子に入ってくる栄養の“入り口”自体を植物はどう開閉しているのか?」という疑問でした。

まるで高速道路の料金所のように、何らかの“ゲート”があって、受精が成功したときにだけ栄養をドッと流す仕組みがあるのではないか――そんな仮説が提唱されたのです。

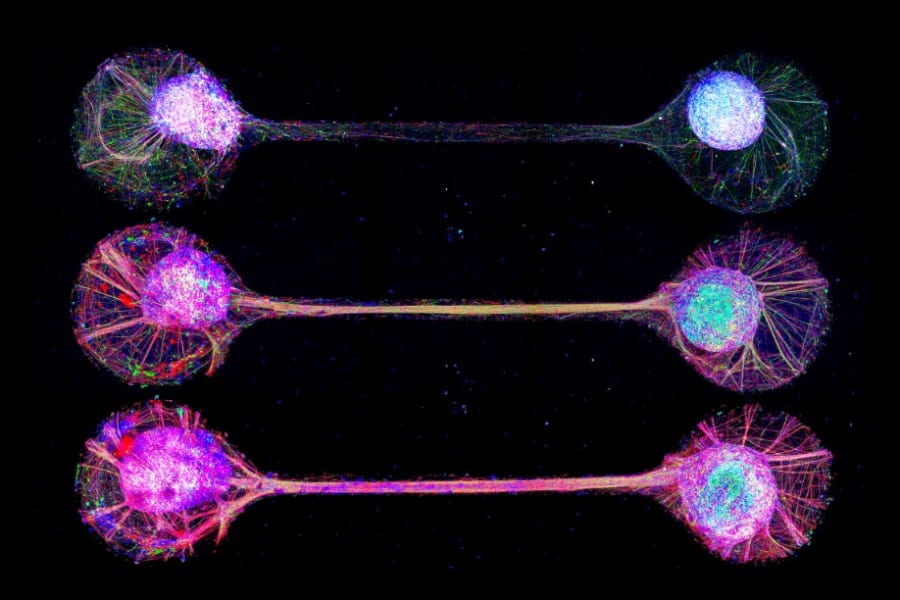

シロイヌナズナは育成サイクルが速いだけでなく、受粉から受精、さらに種子ができ始める初期段階を顕微鏡で観察しやすいという特性があります。

NASAの実験では、重力がほとんどない宇宙空間でも受粉から種子形成まで本当に進むのかをテストし、「地球上より少し特殊な環境でも種子の成長を観察できる」という大きな利点が確認されています。

しかし、仮に“ゲート”らしきものが存在したとしても、それが具体的にどこにあり、どうやって開閉しているのかは未解明のままでした。

そこで今回研究者たちは、シロイヌナズナを使って「受精が成功した場合と失敗した場合、それぞれで栄養の流れや種子の成長がどう変化するのか」を丹念に調べ、ゲートの存在とそのメカニズムを明らかにすることにしたのです。

研究の舞台は地味な雑草にも見えますが、シロイヌナズナだからこそわかることがまだまだたくさんあります。

研究者たちは一体、どんな方法を使ってこの“大事な料金所”の秘密を暴いたのでしょうか。

![[W.P.S.] 防水スプレー 除菌 抗菌 防汚 機能付き 大容量420ml 日本製](https://m.media-amazon.com/images/I/41aHfy9uuZL._SL500_.jpg)

![[WILL CLENS] シューズパウダー 日本製 無香料 シューケアキット 靴 消臭 パウダー (1本)](https://m.media-amazon.com/images/I/41m8Ig2XigL._SL500_.jpg)

![よーく聞いてね!3つのヒントで学ぶ!どうぶつカード ([バラエティ])](https://m.media-amazon.com/images/I/51zT3OcliFL._SL500_.jpg)