種子サイズを支配する仕組みを発見! 農業革新への一歩

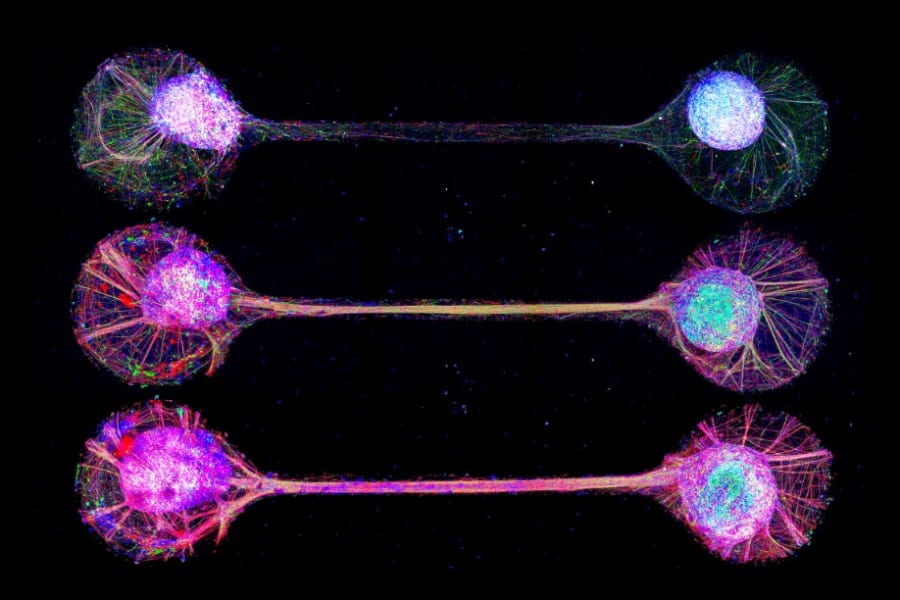

研究者たちは、まずシロイヌナズナが「きちんと受精した場合」と「受精がうまくいかなかった場合」で、種子のもとになる胚珠がどう変化するかを丁寧に比べました。

イメージとしては、受精した場合には「玄関のドアが大きく開いて、養分をどんどん運び込める状態」になるのに対し、失敗すると「ドアに頑丈なカギがかかってしまい、必要な栄養が届かない」という違いが出るのです。

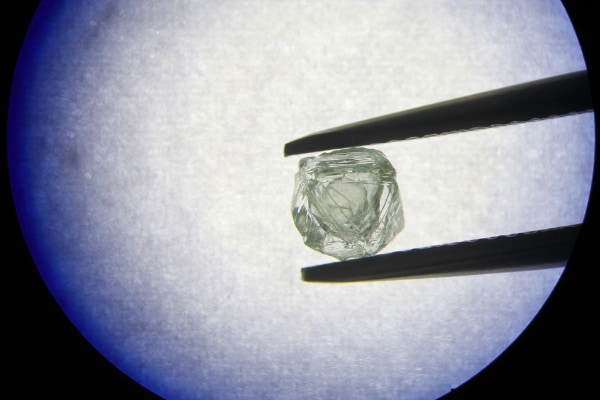

この“ドア”を詳しく見てみると、カロースという成分が立体的なフタのように存在し、受精が成功すると分解されて姿を消します。

一方、受精失敗ではそのフタがそのまま残ることがわかりました。

また面白いのは、カロースを分解する酵素(論文ではAtBG_ppapと呼ばれています)の働きを弱めると、受精後でもフタが開き切らず、種子が小さくなってしまうこと。

一方、この酵素をフル稼働させると、ドアが開きっぱなしになり、種子がどんどん大きくなるという結果が得られました。

つまり、シロイヌナズナの胚珠には「養分を出入りさせる仕組み」があって、受精が成功すると一気に“ウェルカム状態”になるわけです。

なぜこの発見が革新的かというと、「受粉さえ成功すれば自然と栄養が届く」と思われていたところに、“物理的なゲート構造”と“それを制御する遺伝子”の存在が明確に示されたからです。

また、イネをはじめとする他の作物でも同様の“ゲート”がある可能性が示唆されており、この仕組みを利用して種子の大きさを調整できるかもしれません。

ゲート開閉の働きをより詳細に追究すれば、「そもそも植物がどのように“受精完了”を検知しているのか」という根本的な謎にも迫ることができそうです。

今回の研究は、地味な雑草に見えるシロイヌナズナが、実はきわめて効率的な資源配分戦略を持っていることを示し、それを応用すれば持続可能な農業や次世代の食料生産技術にも貢献できるかもしれないという明るい展望を与えてくれました。

言い換えれば、「受精」というイベントを合図に、植物がどのように玄関のドアを開け閉めし、貴重な栄養を届けているのかを初めて具体的に捉えたともいえます。

今後ゲートの構造をさらに細かく調べることで、私たちの暮らしを支える食卓の姿が大きく変わる可能性もありそうです。

![[W.P.S.] 防水スプレー 除菌 抗菌 防汚 機能付き 大容量420ml 日本製](https://m.media-amazon.com/images/I/41aHfy9uuZL._SL500_.jpg)

![[WILL CLENS] シューズパウダー 日本製 無香料 シューケアキット 靴 消臭 パウダー (1本)](https://m.media-amazon.com/images/I/41m8Ig2XigL._SL500_.jpg)

![よーく聞いてね!3つのヒントで学ぶ!どうぶつカード ([バラエティ])](https://m.media-amazon.com/images/I/51zT3OcliFL._SL500_.jpg)

この記事読んで初めて

植物は受精後に種子に栄養を運ぶ(動物は違う)ことに気付いて目から鱗でした

お茶碗サイズの米粒が流通するかもってこと?

逆に、侵略的外来種を効果的に

あるいはミントなど厄介な植物や雑草に

まともな種を作らせない農薬を作れる可能性があるのか

■できるかもしれないこと

未受精でも種をつくらせる

バラツキの出る種のサイズを一番大きいサイズで揃えられる

逆に栄養を送らずに種を作らせない

■できないこと

もともとのポテンシャルを超えるサイズにする

受精させない

花を咲かせない