「一組の男女から人類は繁栄できるのか?」ダーウィンとその後の科学が見つけた答え

2025.04.12 21:00:54 Saturday

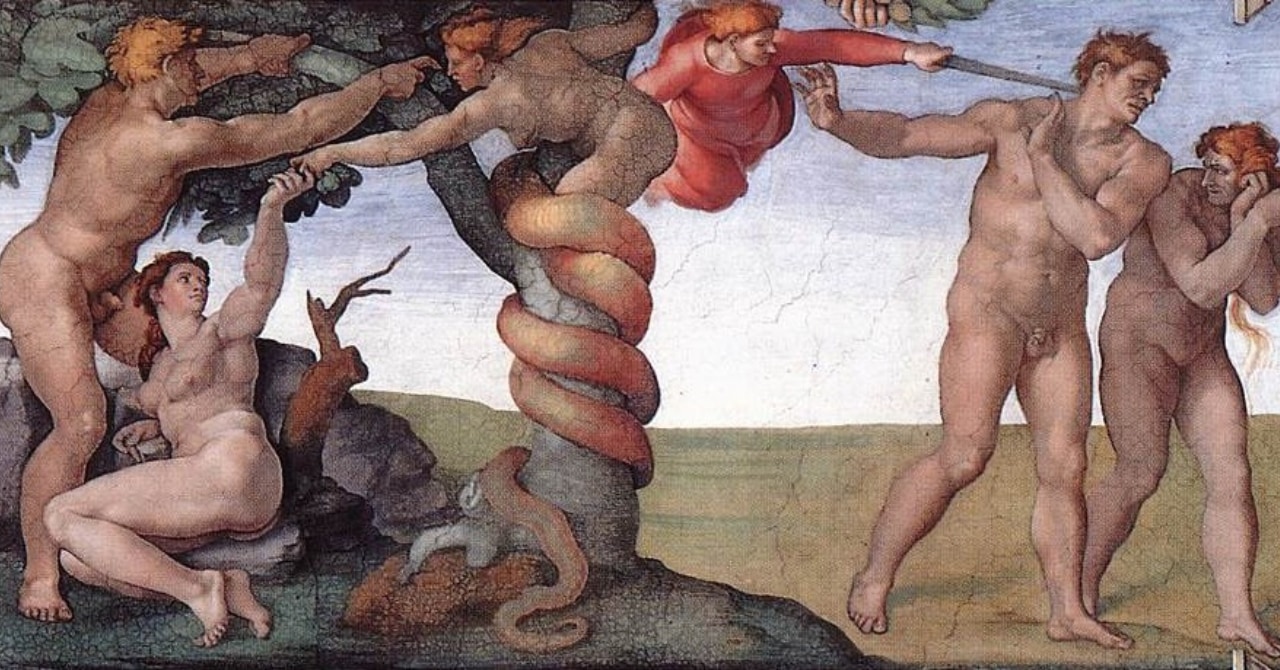

聖書の物語では、人類はアダムとイヴという一組の男女から始まったとされています。そしてノアの方舟では、あらゆる動物たちがオスとメスのペアで乗せられ、種を存続させたと語られています。

こうした神話に触れると、「本当にそんなふうに種は繁栄できるのか?」という疑問が自然と浮かびます。

特に生物に関心のある人ほど、「近親交配で生き物を増やすのは無理があるのでは?」と感じることでしょう。

実はこの素朴な疑問、かつて進化の理論が確立する前から、静かに人々の間で囁かれてきたものでもありました。

今回は、聖書の内容に疑いを抱き始めた時代の人々が悩んでいた「生物の繁栄の仕方」という謎を、歴史の流れとともに解説していきます。

カテゴリー覧

人気記事ランキング

- TODAY

- WEEK

- MONTH

![[WILL CLENS] シューズパウダー 日本製 無香料 シューケアキット 靴 消臭 パウダー (1本)](https://m.media-amazon.com/images/I/41m8Ig2XigL._SL500_.jpg)

![[W.P.S.] 防水スプレー 除菌 抗菌 防汚 機能付き 大容量420ml 日本製](https://m.media-amazon.com/images/I/41aHfy9uuZL._SL500_.jpg)

![シルバーバック かわいい海の生きもの CUBE 2X2 キューブ ツーバイツー|海の生き物デザイン 立体パズル スピードキューブ 5cm 子ども〜大人向け 知育 ギフトに最適 ([バラエティ])](https://m.media-amazon.com/images/I/41EJOOLgGXL._SL500_.jpg)