最初の生命はどうやって始まったのか?

現代の生物学では、遺伝的多様性こそが種の繁栄に欠かせない鍵だとされています。

遺伝的に近い個体同士での交配が続くと、劣性遺伝子(潜性遺伝子)による病気や発育不良が表に出やすくなり、集団全体の健康が損なわれていきます。

このような現象を「近交弱勢(inbreeding depression)」と呼びます。

その影響は、高貴な血の濃さを保とうと近親交配を繰り返したヨーロッパの貴族ハプスブルク家の事例が有名です。

ハプスブルク王朝は1700年に亡くなったカルロス2世を最後に滅亡しますが、カルロス2世は不妊症で、数々の先天性疾患を患っていました。顔は変形し咀嚼が難しく、常によだれを垂れ流しており、知的障害も併発していたといいます。

2019年の研究では、これが近親婚を繰り返した結果だと報告されています。

つまり、遺伝子プールが極端に狭まると進化の柔軟性も失われてしまうのです。だからこそ、生物が長期的に繁栄するには、出発点からある程度の個体数が必要になります。

こうしたことが、かつては経験則や直感の域を出なかった「一組の男女では無理があるのでは?」という疑問を、明確な科学の疑問へと変えていったのです。

生命の始まりは“完成品”ではなかった

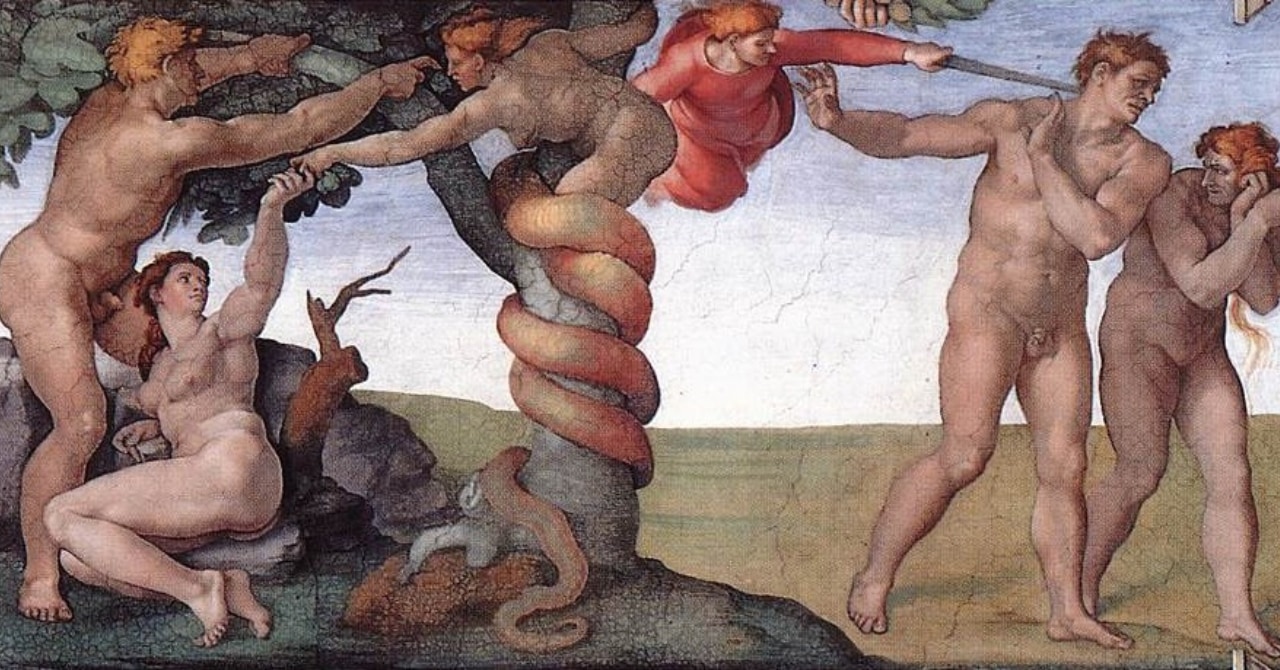

神話のようなイメージを出発点に生物について考えていくと、最初の生物からどうやって生命が繁栄していくのかよくわからなくなってきます。

しかしこれはそもそも考え方の出発点を間違えていたのです。

では現代では、最初の生命や種の繁栄はどのように考えられているのか見ていきましょう。

私たちが知っている現代の生物は、細胞という単位をもとに構成されています。けれど、最初からそんな完成された細胞を持つ生物が存在していたわけではありません。

生命の起源をたどっていくと、そのスタート地点は、もっと素朴で、もっと化学的なプロセスの積み重ねだったと考えられています。

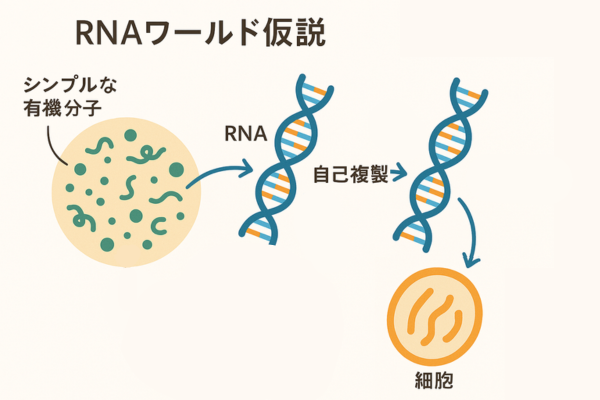

生命の始まりを説明する仮説のひとつに、「RNAワールド仮説」と呼ばれるものがあります。

これは、RNAという分子が、生命の初期段階で中心的な役割を果たしていたという考え方です。

RNAは、DNAと似たように遺伝情報を持つだけでなく、自ら化学反応を促進する“触媒”としても働くことができるという、非常にユニークな特徴を持っています。

こうした性質のおかげで、RNAは“自己複製に近いこと”ができ、生命の原型になった可能性があるのです。

また、脂質分子(脂のような物質)が水中で自然に集まり、リポソームと呼ばれる膜状の構造をつくることがあることもわかっています。こうした構造が細胞膜の原型になり、RNAのような分子を内部に閉じ込め、安定した環境で反応を進められるようにしました。

こうして少しずつ“細胞らしいもの”が形作られていったのです。

つまり、生命の始まりは「一組の男女」ではなく、たくさんの分子が偶然と選択の積み重ねによってつながり合う分子のネットワークだったのです。

それが少しずつ“生命らしさ”を備えていったのです。

![[WILL CLENS] シューズパウダー 日本製 無香料 シューケアキット 靴 消臭 パウダー (1本)](https://m.media-amazon.com/images/I/41m8Ig2XigL._SL500_.jpg)

![[W.P.S.] 防水スプレー 除菌 抗菌 防汚 機能付き 大容量420ml 日本製](https://m.media-amazon.com/images/I/41aHfy9uuZL._SL500_.jpg)

![シルバーバック かわいい海の生きもの CUBE 2X2 キューブ ツーバイツー|海の生き物デザイン 立体パズル スピードキューブ 5cm 子ども〜大人向け 知育 ギフトに最適 ([バラエティ])](https://m.media-amazon.com/images/I/41EJOOLgGXL._SL500_.jpg)