すべては「経済を立て直す」という名目で始まった

バブルが崩壊した1990年代、日本は長い不況に突入します。

企業は利益を出せず、失業者も増え、「日本はもう成長できないのか?」という不安が広がりました。

そこで政府がとった方針が、「構造改革」と「グローバル競争力の強化」でした。

「構造改革」はよく耳にする言葉だと思いますが、これは言い換えれば国や企業の“節約術”のようなものです。

たとえば、家計が苦しくなったとき、まず考えるのは「無駄な支出を減らす」ことですね。外食を減らす、サブスクを解約する、電気代を節約する…。そうやって支出の見直しをするのが「節約術」。

構造改革も、これと似ています。

日本がバブル崩壊で経済的に苦しくなったとき、政府も企業も赤字額が膨れていくことを恐れて、まずはお金の使い方をを見直そうとしました。そしてあちこちの無駄な支出を減らしたのです。

ただし、ここで注意が必要です。

たとえば「リストラ」という言葉、本来は経営の合理化を意味します。でも多くの人が「リストラ=クビになること」と受け止めているように、支出で見直される大部分は人件費になりがちです。

そのため構造改革もまた、多くの人の「雇用を奪う改革」になってしまいました。

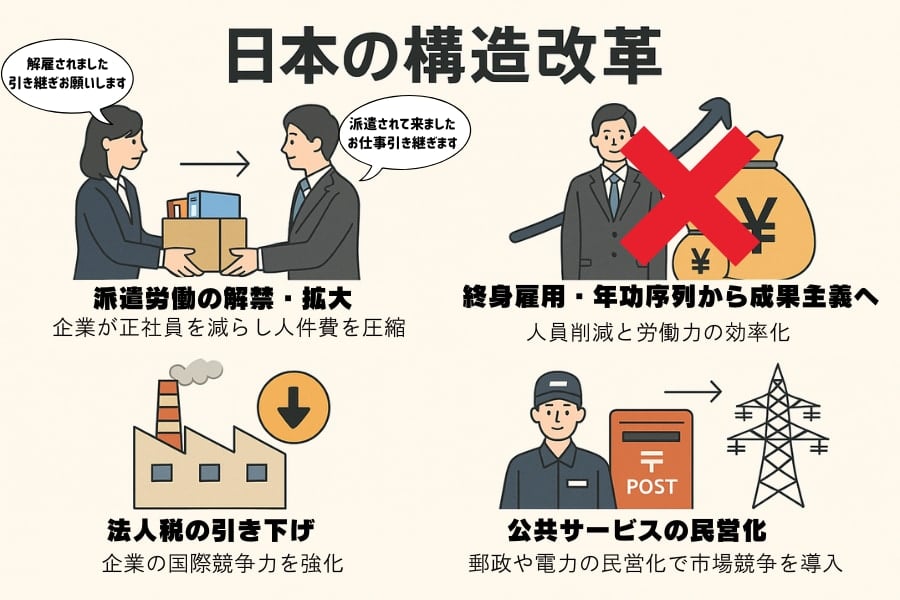

実際構造改革がどういう内容のものだったか見てみましょう。

- 派遣労働の解禁・拡大(1999年):企業が正社員を減らし、人件費を圧縮。

-

終身雇用・年功序列から成果主義へ:人件費削減と労働力の効率化。

-

法人税の引き下げ:企業が国際競争に勝てるようにする。

- 公共サービスの民営化:郵政や電力の民営化により市場競争を導入し価格低下へ。

これは確かに企業のコスト削減を進め、利益を回復しました。しかしその多くに人件費の圧縮が含まれています。

そのため、企業の利益は増えましたが、働く人にはその利益が回らない構造が定着したのです。

結果として起きたのが、「格差の拡大」と「働いても報われない社会」の定着です。

苦しくなった生活を、私たちはどう乗り越えようとしたか?

このように庶民へのお金の流れが制限されたとき、低所得層ができる対策は基本的に2つしかありません。

それは「長時間働く」か「借金をする」かです。

-

正社員は「残業代」も収入の一部として見込まなくてはならず拘束時間が長くなる

-

非正規やフリーターは、生活費を確保するために複数の仕事を掛け持ちせざるをえない

-

家計が足りない分はカードローン、奨学金、後払いサービスなどで「未来の収入を前借り」する

こうした状況に追いやられると、ほとんどの人は「抜け出せない貧困」状態に固定化されます。そうなれば当然多くの人は消費を控えざるを得ません。

そのため無駄を減らすという構造改革は、バブル崩壊で大幅に低下していた国内需要をさらに冷え込ませ、デフレを定着させる結果を生んでしまいました。

そして企業収益が改善しても賃金や雇用には波及しづらい、いびつな経済構造を残したのです。

長引くデフレと成長停滞のなか、政府は「構造改革では不況から脱却できない」と理解するようになりました。そこで政府は通貨発行によって需要を創出するという、新しい方向に政策の舵を切っていくことになります。

![[WILL CLENS] シューズパウダー 日本製 無香料 シューケアキット 靴 消臭 パウダー (1本)](https://m.media-amazon.com/images/I/41m8Ig2XigL._SL500_.jpg)

![[コロンブス] キレイな状態をキープ 長時間撥水 アメダス 防水・防汚スプレー420mL](https://m.media-amazon.com/images/I/31-OcmTs2LL._SL500_.jpg)

![シルバーバック【カンタン!たのしい!水の生きもの砂絵セット】 幼稚園 小学校 入園 入学 お祝い プレゼント 準備 ([バラエティ])](https://m.media-amazon.com/images/I/515gZ4F-QYL._SL500_.jpg)