インフレは本来ポジティブなもの。でも今の日本は「正しいインフレ」ではない

現在よく問題にされるのが「インフレ(物価上昇)」です。

お菓子の値段もPS5の値段も、時間が経つほどどんどん高くなってしまっています。

これは低所得者にとって、大打撃のように言われていますが、実のところインフレ(=物価の上昇)自体が悪いことではありません。

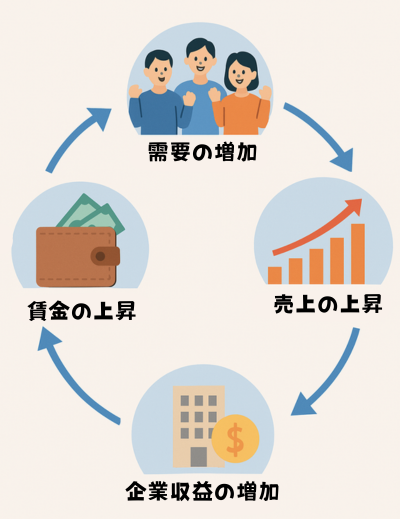

健全なインフレは、需要の増加 → 売上の増加 → 企業収益の増加 → 賃金の上昇 → 家計の消費拡大 → さらに需要が伸びる、というポジティブな循環を示す状況です。

この場合、物価が上がっても「賃金も上がっている」ので、生活は苦しくならず、経済全体が元気になります。この状態を経済成長と呼びます。

だからこそ、日銀や政府は「2%程度のインフレ」をむしろ目指していたわけです。

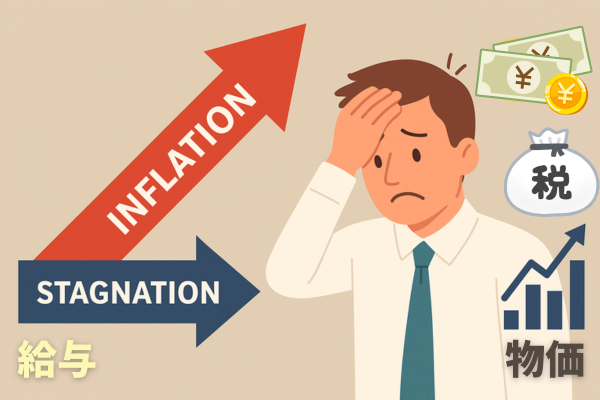

しかし、現在の状況はこの理想的なインフレとはまるで違います。物価だけどんどん上がって賃金は変わっていません。

こういう状況は本来インフレとは区別され、「スタグフレーション(stagflation)」と呼ばれます。

じゃあ、今の日本はスタグフレーションなのか? というとそういうわけでもありません。

確かにウクライナ戦争などの外的要因で原料費が高騰していて、スタグフレーション的な状況に陥る下地はありますが、企業や富裕層は正常なインフレ状態になっています。だからこそ企業は過去最高益を記録したり、株価が上昇したりしているのです。

だからアベノミクスもすべてが大失敗だったわけではありません。問題だったのは、「お金の行き先が偏っていた」という点です。

ここがMMTに似ていると言われながらも、日本の政策は似ているだけで全然違うと言われる理由でもあります。

MMTは政府がお金を出してインフレに誘導する場合、そのお金の行き先が重要だとしていました。しかしアベノミクスはあまりそこに注意を払っていませんでした。

日本は構造改革によって、一般の労働者に利益が分配されにくい構造を作り上げていました。そのため、国が公的資金を注入しても結果的にそれは一部の人を潤すだけになってしまったのです。

多くの人は「インフレを起こせば自然に賃金が上がる」と期待していたかもしれません。しかしその期待は“分配の仕組み”が壊れていたために裏切られたのです。

結局、株や不動産などの資産価格は上昇し、資産を持つ人はますます豊かになりましたが、賃金の上昇は起こらず格差を拡大するだけになってしまいました。

これが安倍政権の誤算だったのか、意図的に構造改革の影響を過小評価していたのかわかりませんが、結果として日本政府は格差が拡大する仕組みを残したままインフレに誘導してしまいました。

そのため、今の日本は企業だけ理想的なインフレで、庶民にとっては「景気が回復しないのに物価だけが上がる」スタグフレーション的状況に陥ってしまったのです。

![[WILL CLENS] シューズパウダー 日本製 無香料 シューケアキット 靴 消臭 パウダー (1本)](https://m.media-amazon.com/images/I/41m8Ig2XigL._SL500_.jpg)

![[コロンブス] キレイな状態をキープ 長時間撥水 アメダス 防水・防汚スプレー420mL](https://m.media-amazon.com/images/I/31-OcmTs2LL._SL500_.jpg)

![シルバーバック【カンタン!たのしい!水の生きもの砂絵セット】 幼稚園 小学校 入園 入学 お祝い プレゼント 準備 ([バラエティ])](https://m.media-amazon.com/images/I/515gZ4F-QYL._SL500_.jpg)