なぜ物価高なのに消費税を上げるのか?

いろいろ複雑にねじれているとは言え、現在の日本はインフレ率が上がり、通貨安となっています。

結論から言うと、現在のような「インフレ+通貨安」の状況に対して、増税で対処しようとすること自体は“理論的には妥当”と言えます。

経済理論では、物価が上がりすぎている(インフレ)ときは、市場に出回っているお金を減らす必要があるとされています。そしてMMTではその手段の一つが、「増税」によってお金を回収することだとしています。

通貨の価値の変動は、ワゴンセールや転売屋の横行と原理は同じです。在庫が多すぎれば価値が下がりワゴンセールになるし、減らせば価値が上がっていきます。インフレは通貨の出回る量が多すぎて価値が下がっている状態なので、増税で回収して量を減らせばいいのです。

そのため「増税が必要」という議論になるのですが、しかしここで大事なのは、MMTでは「富裕層、資産家から税を取るべき」と明確に言っている点です。

MMTではインフレに影響のあるお金に余裕のある人(富裕層、資産家)から税を取ることで、インフレを抑えられるとしていて、そのために、所得税や資産課税など累進課税(所得が高い人ほど負担が重い)の強化が必要と述べています。

にもかかわらず、現実の日本では「消費税(低所得者に重い)」「社会保険料(所得に対して逆進的)」「医療・教育の自己負担増」といった所得が低い人ほど負担が重くなる“逆進的”な税ばかりが議論されています。

日本は、本格的なスタグフレーションとは異なりますが、格差によって“一部の人々にとってはそれと同じような状況”が生まれています。

このような状況で行うべきは、インフレを加速させる層をターゲットにした課税であり、庶民の生活を直撃するような逆進的な増税ではありません。

ではなぜ、MMTが本来勧めるような「富裕層への課税」ではなく、「消費税」や「保険料」という庶民の生活を圧迫する税が選ばれるのでしょうか?

まず大きな要因は富裕層や企業からの増税は、政治的リスクが高いということです。

富裕層や大企業は、政治献金などを通じて政治的な影響力を持っています。彼らに不利な政策はそもそも政府は取りづらいという状況があるのです。

また法人税や金融所得課税を強化すると、企業活動や投資家の“逃避”が起きるという懸念があります。

一般向けのコラムでも、「財産を税金の安い国に移しましょう」なんて話しが出たりするくらいです。巨大な財産を持つ人達は、もっと真剣に増税に対して自分たちの資産の逃避先を検討するはずです。

もちろん富裕層への課税で、簡単に国内の資産が海外へ移されるとは限りません。しかし政治家が及び腰になるには十分な理由です。

一方、消費税や社会保険料は「広く薄く取れる」という特徴があります。所得に関係なく誰からも取れる税なので、世論も「平等に払っている」という印象を持ちやすく、政治的反発も分散します。

なので消費税にスポットが当たるのですが、消費税や社会保険料は、単なる財源確保の“手っ取り早い”手段として好まれる税なのであって、今回のようなインフレ制御の観点から考えると、まったく役に立たちません。

そもそも通貨発行できる国は財源確保のための増税は不要というのがMMTの基本的な考え方で、増税はあくまでインフレを制御するブレーキだと解釈されています。

そのため経済理論上、今日本で議論されているような増税はまるで意味がないのです。

では、なぜその“反発”が十分に起きないのか?

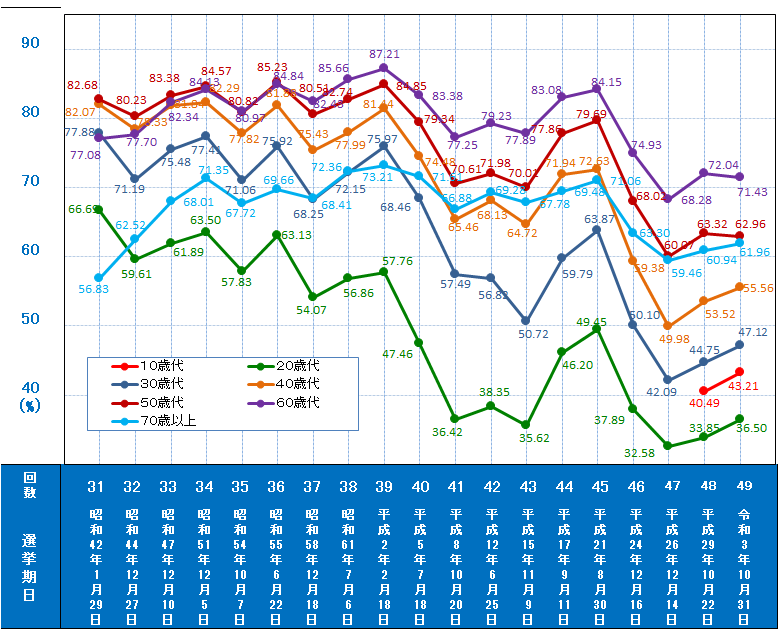

ここで大きなカギになるのが 投票率の偏りです。日本の全体投票率は 50〜60%前後で先進国の中では低い水準です。

特に 20〜40代の若年層・低所得層の投票率はさらに低いと言われています。一方で、高齢層・中〜高所得層の投票率は高く安定しています。

つまり、民主主義では本来優位なはずの数が多い低所得層ほど政治に影響がなく、少数の富裕層ほど政治的影響が強いという逆転現象が起きているのです。

これは経済理論の中でも、あまり想定されていない問題でしょう。

そのため政府が逆進的な増税を選ぶのは、単に政府が経済理論に無知だからではなく、政治的な力学によってそうせざるを得ない構造が日本にあるのです。

だから投票に行けとよく言われるわけですが、正直投票に行ったところで、「投票すべき政治家なんていないじゃん」と思っている人がほとんどでしょう。

「消費税ゼロ!」を掲げている政治家は、単に庶民から票を集めやすそうだから考えなしに言ってるだけの印象が強く、本当に議席を取らせて大丈夫なのか、不安しかありません。

投票率の低さは単なる無関心ではなく、投票先がないという理由が大きいのは、世間を見ていればわかります。

「投票したい政治家がいないから行かない」という気持ちはもっともです。しかし“投票に行かない”という行動自体が、今の政治に対する最大の“黙認”になってしまっているのが現実です。

多くの人が「投票したい候補がいない」「誰に投票しても同じだ」と感じているのは自然なことです。

しかし、選挙で最も影響を持つのは、投票結果よりも、投票率の分布です。

ある政党が「20代の投票率が10%しかない」と知れば、その世代のニーズは無視されやすくなります。逆に「若年層の投票率が上がってきている」となれば、政策に配慮せざるを得なくなります。

政治家は当選しなければ無職になってしまいます。政党は当選者が減ればその力が大きく減退します。投票率の高い層を無視して選挙に臨むなんて賭けはできないのです。

つまり、「誰かに勝たせる」ことよりも、「自分たちの存在を政治に知らせる」ことに意味があるのです。

嫌いな政治家を避けて“投票”するだけでも、社会を変えるために有効な行動

たとえば、あなたがこう考えていたとします。

-

「どの政党も完璧じゃない。でも、このまま自民党に白紙委任はしたくない」

-

「維新は怖いし、立憲もイマイチ納得できない」

こうなると確かに投票先がありません。でも、投票率が上がれば“自分たちは無関心じゃない”と伝えられます。

このとき、「とりあえず嫌いな政治家を避けて一票」「勝たせたくないところを避けて一票」という消極的な動機であっても、その投票は確実に政治家にとっての“圧力”になります。

ベストを選ぶのではなく「ワーストを選ばない」一票に意味があります。

「このままでいい」と思われることだけは避けなければいけません。

それが、選挙における最小限の行動であり、今の政治が低所得層を無視していい理由を一つ減らすことに繋がるのです。

なんで今この国は、私たちはこんな状況なのか? その仕組みを知ることができれば、考える力と声を上げる力につながります。それが、変化の第一歩になるかもしれません。

ただ、ここにはひとつだけ注意も必要です。

歴史的に見れば、選挙という民主的な制度を通じて独裁的な体制が成立した事例があります。ドイツのナチス政権がその代表例です。消極的な投票が結果として過激な選択肢を後押しすることもあるという現実は、私たちが慎重に投票行動を考えるべき理由でもあります。

こんな時代なので、まさに「自分の理想通りの政策を掲げてくれてる!」と思う政治家がいたら熱狂してしまう人もいるかも知れません。そんなときは逆に政治に入れ込みすぎない冷静さをちゃんと保ちましょう。

政治も経済も加熱しすぎたらブレーキをかけて制御することが何より重要なことなのです。

![[WILL CLENS] シューズパウダー 日本製 無香料 シューケアキット 靴 消臭 パウダー (1本)](https://m.media-amazon.com/images/I/41m8Ig2XigL._SL500_.jpg)

![[コロンブス] キレイな状態をキープ 長時間撥水 アメダス 防水・防汚スプレー420mL](https://m.media-amazon.com/images/I/31-OcmTs2LL._SL500_.jpg)

![シルバーバック【カンタン!たのしい!水の生きもの砂絵セット】 幼稚園 小学校 入園 入学 お祝い プレゼント 準備 ([バラエティ])](https://m.media-amazon.com/images/I/515gZ4F-QYL._SL500_.jpg)

投票したい政治家がいないのなら自分が政治家になれよといつも思うのですがね。

何でそんなに他人任せな人生送っているのかと。

一般人がやろうとすると金が足りないコネもないでまともに土俵に立つのがやっとだし、土俵に立った上で相撲するなんてとてもじゃないがやってられない。

生活するのがやっとだというのに、何百万もリスクに晒せるわけがない。だから個人単位での幸福を追うと他人に任せるのがベターな選択肢となる。

そう言うことじゃないよ…

入社したい会社がないのなら自分で企業すればいい、ワケではないのと同じ。

選挙供託金払えるくらいの金持ってたら政治家になることも考えたかもしれませんね

結局は名誉職のままが良かったのかね

戦前の日本では議員は名誉職の無報酬で成り立ってた

カネが目当ての人間は買収される

一方で本物の金持ちだと今さらカネなどいらない

今の体制にはかなりの限界を感じる

ならあなたがやればいいんじゃないですか?結局あなたも人任せですよね?

人に投票する仕組みと政策に投票する仕組みを並列させれば解決するのでは

その考えを支持します。独善的な政治家(自分の利益を重視)と、ポピュリズムに陥りやすく時間割引率の高い国民(これも自身の目先の利益を重視)とでバランスがとれそうですが、日本は権威主義直系家族社会で国民も不平等や自己責任論が大好きなので、国民が望む政策も今とあんまり変わらない気もします。また国民の意見が政治に強く反映されたら、政府の政策は国民自身が決めたと言う理屈から国民はそこに逆らえなくなるリスクも増大します。明治以降に起きた国民国家化・全体主義化が強まる訳です。例えば経済的に中央値層が数で大きな力を持つと、金持ちと貧困層は弱り、金持ちは困っても良いけど貧困層は今以上に堂々と叩かれる恐れがあります。日本の貧困率がOECD38か国中で5~10位と高めなのも政府のせいというより国民性の反映です。

アメリカ国民はトランプも民主党同様に貧富格差を拡大し続けている事に気づかないか抵抗できていなくて、国民が望んだ人と政策が一致しているのに結局この記事の日本同様に国民下位層の貧困化が進んでいるのを見る限り、何かもう一つ分権主体が欲しいです。アメリカ国民に限れば人を見る目も政策を見る目も無く自爆し続けているのと同じ事が日本でも起きてしまい結局何も変えなかったのと同じになる可能性があります。ただ俺もそのもう一つが何なのか思いつきません。

自立分散型にすればいい

とくて

政策に投票だと「減税」「社会保障&インフラ整備」「財政出動」「円高誘導」の競合する政策を採用する羽目になりそう

あるところ(金持ち)から税金をとって、足りないところ(庶民)へ資本を移すだけで「(90%の人にとって)減税」「社会保障&インフラ整備」「(90%の人にとって)財政出動」「円高誘導」できますね。

政府がなぜ国民の反発に対して増税しようとするのか、またそうなった経緯は何かということが簡潔にまとめられていて非常に良かった。

投票において、若者世代の存在感を示すことと、ワーストを選ばないという考え方は今までなくて、自身の一票も価値があることを再認識させられた。

ナゾロジーにこういう記事はめずらしいですね

いつもは物理やテクノロジー系の記事をむさぼっているのですが、久しぶりに社会・経済で読み応えのある記事でした

やはり日本政府の政策はおかしかったのだ!と激しく同意する反面、自分も色々と勘違いしていて理解不足があったんだな、と反省しています

流石にそろそろ政治についてマズいと思う人が増えてきたからかもしれませんね

少し前なら無関心だった人も関心を向けるような状態になってきてますから

消極的な無投票という選択をこれまでよく取ってきました。次回は必ず行くようにします。不都合なことでも正しくアナウンスしてくれる政治家を選ぼうと思います。

もう、そうすると共産党とれいわ新選組しか選択筋ないですけどね 僕はどちらかに入れます

それこそ単に庶民から票を集めたいだけで本当に議席を取らせて大丈夫なのか不安しかない考えなしの政党、の代表格なんじゃないのか

選挙いかないよりはましかもしれないけど

共産党はやめとけってずっと言われてるなぁ(中国が共産党だからというのもあると思う)

政権とるほど与えなければ大丈夫でしょ

自民党を0に近づけて

それ以外の政党に50議席ずつくらいあれば

集合知でなんとかなるんじゃない?

結局利権が発生していない無所属で出ている人の中に良い人がいたらそこに投票するしかないってことになるが、

無所属はたいてい勉強不足でダメな人なので、それは望みが薄い。

それなので国民にできることは、各政党の勢力を拮抗させて、どこかの党のやりたいようにさせないようにするしかない。

具体的には、自民と公明と維新は組んでるので、それ以外にいれる。

自公維以外の党のほうが国会で過半数を取るようになったら、今度は逆に自公維に入れるといった具合に。

その候補がどんなにひどいやつだとしてもそのほうがいい。

どんなひどい政党でも、過半数を特定の集団に与えるよりはマシだから。

特定の勢力がやりたいようにできてしまう状況が結局、国民にとって一番ひどい結果を生んでしまう状況だからね。

社長の平均年収の推移とか報道されないもんね。都合の悪いこと見えない様にしてたら反動が怖いと思わないのかなぁ

所得は社会への貢献によって左右される。逆に言えば、高所得は社会への貢献の指標である。

そう考えると、高所得者への累進課税は、国民に対し「社会に貢献するな」という政策に他ならない。

もちろん、反社会的行為によって一時的に所得を得る層が出現する可能性はあるが、

これは法制度設計の問題として個別に取り扱うべきで、「社会に貢献すれば高所得が得られる」ことを

国民に約束することに問題はない。今、日本に求められていることは社会への貢献がストレートに

所得に反映される社会制度を作り上げることである。

高所得=社会貢献度ではないよ。

介護や福祉が儲からないのは助ける人、利用する人達にお金がないから儲けづらくなるという構図がある。

じゃあ低所得者相手に商売する人は社会貢献度が低いかと言われたら、そんなわけないよね?

儲けることは立良いことだと思うけど、稼げないと分かってもいてもそこに手を差し伸べる人たちも、立派に社会貢献していると思うよ?

所得と貢献度が比例するのは社会の仕組みが正しく運営されてる場合だけ

その基準の策定や審査する特権を一部が独占すれば、ただの搾取構造が出来るだけ

それは歴史を観れば分かる話なんだけど

そしてその特権を独占した者達と政治が癒着したから今の惨状があるんだし

真の民主主義は基準の策定と審査に影響される国民全員が関与できてこそ、ななにそこに制限をかける仕組み(社内や宗教などでの権力者の影響や、特定利権世代の圧倒的な数の多さ)があれば機能不全を起こすのも当然だし

そんな制限を「そんな事言ってない」「そんなつもりはない」なんて戯言だけで認識する人を社会的に排除してるからこそ、多くの若者は信用をしなくなって投票に行かなくなったんだから

「お金持ちは税金をたくさん納めているので社会に貢献している」はよくある間違いです。どういうことかというと、

社会に価値を発生させたからお金が生まれているわけではなく、

国の中にあるお金の量は決まっているわけだから、

その人の得ている所得とは、国全体のお金からどれだけを集めたかをしめしたものです。

なので、仮にその人が突然いなくなって、全くその人の稼ぎがなくなったとしても、

その人が稼いでいたであろうお金は、他の誰かがその分稼ぐことになりますし、お金の消費量もおおよそ変わりません。

つまり、お金持ちの人が消えても国へ納められる総税収は変わらないわけです。

納税額とは社会への貢献度やその人の価値発生量をしめしたものではなく、

総需要のなかでどれほどその人がかき集めてしまったかを示しているものです。

よって所得が多い人ほど、国民を格差によって苦しめている人だと言えます。

これは逃れようのない現実。

本来は巡り巡って国民が受け取るべきだったお金が、

お金持ちに集まるような構造が社会の中に出来上がっているからそれが起きる。

それによってお金持ちは納税額が多くなっているだけなのだよ。

納税額が多い人に感謝する必要はなく、

むしろその人たちのせいで格差が開いて国民は苦しめられていることを理解してほしい。

「社会への貢献量とその人がもってる資本の量はおおよそ正規分布しているので、

資本主義はよくできているし、市場にまかせるのが一番良いのである」は間違いです。どういうことかというと、

貢献量と資本量がマッチしていない外れ値の大きさを考慮できていないためです。

全体でみれば適切な分布に見えても、その中身を見るといびつになっているのです。

外れ値の大きさが問題であり、

社会への貢献量に比べて異様に多くもらっている人の過剰にもらっている分と、

社会への貢献量に比べて異様に少量しかもらえていない人のもらえていない分、

の合計値が、

全体に対して大きすぎるのです。全体では正規分布しているように見えても、外れ値の大きさを合計すると異様なことになっています。

これではその社会では理不尽さや運不運の要素が増大するため、穏やかで安定して発展できる強さは生まれません。

どこかの○○エモンが「俺が人を集めて、イベント企画して付加価値を作っているから、俺は儲けられるの」とかいってたけど、

社会的な付加価値を作っているからお金が集まるのではない。

たとえば、極端に言えば麻薬製造や売買でもGDPは伸びるし、

環境破壊して森林や鉱山開発してもGDPは伸びるし、

国民が病気になる食べ物を安く売って、薬の需要が生まれてGDPが伸びるのと一緒。

派遣や税金かすめ取りイベントで中抜きして無駄を作ったり、労働者の尊厳を無視して働かせたり、

いろいろな社会的な悪影響のある方法でもそこに金のやり取りが生まれてGDPが伸びる。

なので、金を生む市場をつくったからといってそこに価値が発生しているわけじゃなく、

害になる欲望や流れを生み出しても市場は生まれるわけなので、金を稼ぐだけでは社会への良い影響や好循環を作っているとは言えない。

この種の話の根本的な間違いはインフレにすれば景気が良くなると考えた事にある。

コレは本来、本末転倒の考え方でしかない。なぜ景気が良い時にインフレになるかと言えば、物の生産量に対して需要が多いからで、需要を満たす為に設備投資をしたり人を雇用したりして生産量を増やす為結果として好景気となる。

需要がないのに通貨量を増やしてインフレを起こしても消費が喚起されて好景気となりはしない。

物凄く分かりやすい記事でした。このライターさんの記事がもっと読みたい!

高齢化による人口ボーナスが消えて社会保障による税負担が増えたりが主因で分配問題はむしろ枝葉末節では

それに金融やITみたいに一部に金が集まる産業が跋扈してればどうにもならない

投票したい人がいなくても、投票率に意味があるというのは感心しました。

一番の間違いは、経済のような複雑系について「〇〇さえ導入すれば問題が解決する」という安易な考えを持ってしまうことと思います。

安倍政権ではこの○○にインフレが入り、現在のトランプ政権では○○に関税が入りました。

現在の日本では○○に減税が入ろうとしてるのではないでしょうか。

いわゆるワンフレーズポリティクスに国民は弱いですね

難しいことを考えるよりシンプルな何かを信じたほうが楽だからです

小泉政権のころから何も変わっていません

投票率【だけ】ではなさそうに思うです。なぜなら、いまだに『財源は?』が与党・野党・マスコミから発せられるからです。財源問題は誤解や迷信が優勢で、半信半疑なのだと思います。『財源は国債で』とすると、得票が得られないし、議論で押し切れないって状態に思います。浸透するのを待つフェーズなのかなと思います。

ニクソンショックを境に国家財政が破綻しなくなったと思います。もしも、日本が金本位制のままなら、国債残高による破綻が有り得ました。金を輸入しないといけないからです。財政規律や財政均衡がマストになります。

これをMMT的に説明すると、事実上は世界共通通貨『金』を使っていた事になるのです。交換を約束するのは、壱万円札は金貨を発行するのと同等です。貨幣のヒエラルキーの頂点が他国に存在している状態で、ユーロ加盟国に似た程度の財政の自由度しかなくなります。

現在の法体系や国債の仕組みは、金本位制を引きずったままになっているように見えるんですよね。

投票したからといってその政党の信者になる必要はないんだけど、多分多くの人がそのへん勘違いしていて、全肯定したがったり依存したがったり

他人に判断を委ねる人は自己責任の意味もわからないから自分自身の主体的な判断とそのための客観的事実の収集を平気で怠るし世の中のバイアスやデカい声に簡単に靡く

誰かがどうにかしてくれると思ったらだめだよ

自民党であれ共産党であれ政党であって我々自身ではないから

投票は最低限のものであって民主主義の全てではないし、市民たらんとする事を止めたらこの制度は我々自身に牙を剥くのだから。かつてそうだったように、現在の状況がそうであるように。

MMTを良く取り上げてくれて、ありがとうございます。現代の税は、ブレーキの機能しか無いのに、未だに財源と考えている人が多すぎますね。もちろん今も、用途限定の税もあってそれは確かに財源になりますがそれだけで賄えるわけがない。財源は通貨発行なんですから。発行という行為に限度は無いのです。輸入物価が上がって見かけでインフレになったら、国民の給与を上げて真のインフレにしてやれば対抗できます。見かけのインフレと真のインフレとを区別する必要があります。

では国債を1京円発行して国民一人当たり1兆円をばらまきましょう!笑

実質的に現代でも税金で運営されていますよ。

トランプが今頃になって関税高めて、財政赤字や貿易赤字を少なくしようとしているのは、

通貨発行だけで財源を賄うのは無理になったからだったように。

結局、経済政策ってのは、

国内のお金の量は決まっているわけだから、

その上で幸福量をあげて持続可能な状態でいるには、

金を持ちすぎている人から、金を持っていなくて生活苦になっている人々へお金を移すことにつきるわけ。

なのに政治家は献金や票田のためにそれをせず、金融緩和とか言って金の量自体を増やして、

さも正当な経済政策かのように一時的に人々の目を欺いてきた。

そうやって格差という人災がますます拡大していったのがこの数十年の先進国。

それでも昔は人口が増え続けて需要と供給の量も増え続け、文明も電気とオイルで急激に発達したから、

そういうやり方でも全体の生活レベルはあがっていったので、そのやり方を人々は許容していた。

しかし、もう人口減と環境の維持で大量消費はできない&のぞめない時代

なので、昔のような欺瞞に満ちた悪どいやり口は、通用しなくなった。

しばわんこさんへ。賃金が上がっても、その分だけインフレしてしまいますから、買える物の量はたいして変わりないのです。キモは借金です。返済は計算貨幣の額面で行われるのがミソと言えます。賃金上昇と反比例して、賃金に占める返済額が下がっていきます。デフレ期と違って、完済に向かって楽になるのです。経済成長の旨味なのです。

しばわんこさんへ。誤解してますけど、経済成長は額面です。人口減で消費する量は減るでしょう。しかし、経済成長は額面ですから、単価アップによる成長が可能です。例えば学費。人口減で学校などの絶対数は減りますけど、単価は上昇して市場規模は横這いですよ。

とりあえず海外からの留学生に年間で150万円以上も無償提供するのやめてくれないかな

不安定なときは自国民を優先して投資するのが筋なんだよ

余裕がないんだから、そんなところにお金を使うだけの余力なんてないだろう

ちなみに150万円というのは一人ごとにね

母国語+日本語(+英語)できる留学生と日本語だけの日本人だったら、お金貸して知日派にした方が国益的に良くないか?

ああ、すまん。これ貸すんじゃなくて無償提供だから返済不要

そこも問題で、日本の学生には奨学金を借金として渡すのに差別じゃないかと話題になってる

日本の現状とそこに至る過程が簡潔に説明されており、とてもわかり易かった。

世界中で否定されて今や日本の陰謀論者以外で誰もまともに取り合ってないトンデモ理論のMMTを取り上げるの流石です!

反ワクチンの理論や波動の癒しの理論、代替医療なども記事を作っていただけると助かります!

凄い利に叶ったような内容を長ったらしく語られているような気もしますが、

増税が物価高対策で一時的に上がるのならば多くが賛成するが、過去の事例を見ても現政府が一度上げた税・新たに取り入れた税の名目を物価が下がっても撤回も減税もする事が無いから騒ぐんですよ。

幾ら正論語られても日本政府の政策に対して信用が全く無いので自分達国民は都合良く使われているだけなのではないか?と思ってしまうのは必然

保存したいぐらい良い記事でした。

バブル崩壊以後の日本の状況が良く分かり、反省点もいけない点もです。

法人やら富裕層に増税をするというのは難しいのが分かりました。

消費税は中小企業から集めて、輸出大企業に還元する税金です。

輸出補助金が出来ない代わりなんでしょう。

株式への増税が難しいのは下落が怖い為です。

良い記事でした。

世界中で否定されているトンデモ理論というのは嘘です。それこそ偏った認識。少数派だろうが部分的に取り入れられているのが現状。今の時代調べれば分かります。chatGPTにでも聞くといい。

よくまとまってる記事だと思います。

よくまとまってる。教科書に載せて、最低限の知識として共有されたらいいな。

消費税ゼロを掲げている政治家はれいわ新選組のことだろう。彼らの動画と活動の熱意などを見るに、考えなしに掲げているとはまったく思わない。個人的には弱小野党としてはああいった伝統的論理と対立する主張で正解だと思う。なぜなら、ここのコメント欄にも見られるけど、通貨発行が物質依存の金本位制でない以上、財政規律すなわち歳入と歳出に係るデザイン、ないしは政治的力学、そして日本人はこれからどこに向かうのかという「目的」を中心に考えなければならないわけであり、財源が、消費税が、という話は、ほんの枝葉の論理でしかないため、それが問題としてよく取り上げられているなら、いち政党の戦略としては、ただそれに対して懐柔的態度で支持を集めるのは至極当然のこと。

政治的正しさとしての目的で言えば、人工知能と、これの網羅するあらゆるテクノロジーと、ここから得られる無限の快適性の分配が基本になると思う。無尽蔵のエネルギー、宇宙開発、選択的不老、人口超爆発などなど、我々はこの果てしなく広い宇宙をもっと有効に活用すべきだと考える。もしもこれ以上の高尚な理想があろうと、まずはここまで到達してからの話。各国の政治的指導者たちは、まだこうした広大で明示的な目的をスナックを食べる感覚で広く周知できないのが現状である。

関連として、内閣府にムーンショット計画がある。これは主にメタバースという、言わばInner universe 内なる宇宙・・・内なる群像劇に資する計画という感じで、いかにも内向的でアジア的ではあるが、やはり先述した宇宙開発など、物質世界という共通認識を基盤に政治経済とその行く末を考えていくべきであろう。有形の外なる宇宙、無形の内なる宇宙、その両方から政治的正しさを達成する必要がある。ここがスタートライン。ここにバイブスがある。政治的バイブス。

MMTによれば税金はインフレの抑制と貨幣価値の維持、所得の再分配のためにやるものです。

インフレが進み、貨幣価値が落ちている現在の日本では増税は当然というのがMMTでは?

福祉や過疎地のインフラを削ると多数派(老人)がおこだからね。

欧米型の自由民主主義じゃもう日本の衰退は止められないよ。

日本人は権威主義と民主主義の良いとこどりの中国に統治してもらうといい。

簡潔、理路整然としていてバランス感覚も良く、とてもよい記事でした

>MMT(現代貨幣理論)では次のような考え方をします。

自国通貨を発行できる国は、いくら借金をしても通貨を発行すれば返せるからそもそも「借金の額」を気にする意味がない。

MMTは簡単に論破できる。

まず国債は利子を払わなければならない。

そして国債は外国人も買っている。

(直接も持ってなくてもETFやインデックスに組み込まれたものなどで買っている)

なので「自国通貨建ての国債だから大丈夫」なんてことはない。

なぜなら毎年利子を外国人に払わなければならないため、

毎年自国の通貨価値を外国人に与えてその分自国通貨の価値が減っていくのでインフレとなり、

海外から物を買う力が失われるから。

つまり、その国の国民の生活はだんだん厳しくなる。

利子も国債発行でまかなえばいいだけだろというのは通じないわけだ。

ある地点まで行けばそれ以上はもう国民生活が成り立たなくなるから。

国家破綻はないが国民生活の破綻があるわけ。

お金を増やして配分しようとするからそうなる。

お金を増やさずにお金があるところからあるべき場所へきちんとバランスをとるのが正解なのだが、

政治家は金持ちになびくのでそれをせず、国債発行して実質的にお金を増やし

自国通貨の価値を薄めることで問題を先送りにしているに過ぎない。

それがMMT国家による犯罪である。

緩和して金利をゼロに出来る間は、借金がどれだけ増えても利払いがないので、多くの人がそれで問題ないと思い込む。

MMT論者とかは、インフレになるまで「どれだけ国債増やしても問題ない」などと言っていたようにね。

しかし、その状態で今回のように戦争や疫病への経済対策の結果などで、いつしかインフレになったとき、

金利を高くしてインフレを抑制しようとするわけだが、

緩和によって国債(借金)の量が膨大に増えている状態で金利が高くなるので、

毎年膨大な利払いが発生することになる。

その利子は自国通貨建てだろうが何だろうが、国債を持っている海外の人にも渡っていく。つまりその国は疲弊していくわけだ。

政府はその国債の利払いのために、新たな国債を発行しなければならなくなるというスパイラルに陥る。

そのスパイラルがあるところまで行くと、国家体制の継続への信用に不安が出て、その国債を買う人がいなくなる。

そうなればその国家体制は破綻だから、歴史では通貨のリセットや通貨暴落でそれを回避して国民が犠牲になってきた。

日本だけじゃなく先進国各国にこの問題がある。

どんな状況でも、その国全体の成長(経済成長ではなく、経済成長を含んだ幸福成長)にとって効率がよくなるように国の中にある資金を分配していくことができれば、国家体制にとってはそれがベスト。

その資金分配の最適解を国家がとれないでいるのは、金持ちに資金があつまっているのを社会が許してしまっているから。

自分だけはいい生活をという欲望や、その欺瞞を指摘すると妬みや弱いものに見られるのではという恐怖によって。

「緩和をしないと市場(一般人)の手元に資金がまわってこなくなり、経済成長できないし、生活に困る人が出るから緩和をする」

と嘘ぶいて緩和をしていることこそが問題なのだ。なぜなら、

現実では緩和をするとその資金は一般人の手元にいくよりも、金持ちの手元に行く割合のほうが大きいと統計出ているのだから、

緩和すればするほど国の中にある資金は金持ちにあつまっていくわけで、

その状態で緩和によって一時的に一般の人の手元に資金が増えたとしても、

やがては緩和によって起きる税アップや物価高で、その資金アップは打ち消されるのは必然で、

緩和をする前よりも国内の資金配分がいびつになっている分、いっそう一般の人々は困窮するのだから。

国債の新規発行して国内の資金量の総額を増やしても、それはやがて金持ちのもとに集まっていくだけなので、

国債の新規発行は邪悪な国家体制の延命をしてるだけの悪手でしかない。

既に国内資金量はたくさん金持ちの手元にあるわけで、

その資金を必要な場所、つまり内需を形作る大多数の一般国民に配分しなおすだけで、その国の経済サイクルの問題は解決する。

国家運営が破綻する直前まで緩和を続けて先延ばしにして通貨暴落で破綻を打ち消してきたのが資本主義の歴史。

通貨暴落となれば、通貨暴落を免れる資産を持たない一般人は生活もめちゃくちゃになる。

こういう構造の問題をメディアで指摘して義務教育などでも教え、社会全体でその問題を共有し、

あるべきところにあるべき量の資金が行くような配分をする国家体制を作らないと、何度でもそういう人為的な悲劇が起きる。

人々の強欲と恐怖によってつくられている現象だから、人間の本質的な問題だからだ。

人間の自らの力で克服しなければ終わらない。

市中に出回っているお金の量を100とする。

そのうち、

少数の金持ちが70、多数の中間層が20、多数の貧困層が10もっている状態。

ここで経済成長をしていくと、

貧困層の賃金上昇率(正確にはドル換算の可処分所得の中央値の上昇率)よりも、

物価上昇率のほうがやがて大きくなり、生活に困る人が出はじめ、

全体の消費量は減り、次第に景気が悪くなる。

そこで、政府はお金をつくって市場にお金を供給しだす。

これによって市中に出回っているお金が200になったとする。

金が金を生む構造のまま市場にお金を流しているので、

少数の金持ちが150,多数の中間層が35,多数の貧困層が15持ってる状態となる。

格差は最初よりむしろ拡大した。

だが貧困層や中間層は以前より少しだけ手持ち資金が増えたため、

しばらくはまたこれまでどおり生活をすることができるようになる。

しかし、市場に出回って増えたお金の多くはやがて金持ちのもとに集まっていくので、この状況は長くは続かない。

その状況のなかで物やサービスがお金ほどは急激に増えるわけではないので、

結果として、また賃金上昇率よりも物価上昇率のほうが高くなる。

生活に困る人がではじめ、全体の消費量が減り、次第に景気が悪くなる。

そしてまた政府はお金を作って市場に供給して金融緩和をする。

この繰り返しを何十年もしている。

金持ちの資産ゲームによる金融危機とか、コロナや戦争などの、特殊な状況にかこつけてそれは行われる。

何も知らない人からすれば、この政府の行為はさも経済対策のように見えてしまうが、

上述のように実は金持ちに市中の資金をまわしているだけなので、

その場しのぎのことをして、よりひどい状況にしているだけなのである。

政治家がそうしてきた理由は、

金を金持ちにばらまけば、一定数の組織票をもつ票田から票をもらえるし、

利権に資金を流すこともできてお互い仲間内でウマウマできるし、

何も知らない人に対しては金融政策で何か高度な判断でやってる感を出せて、きちんと仕事をしているように思わせられるから。

こうして政府による無知な人々を欺く行為は、えんえんと続いてきたのである。

それを見破れずにいるままなら民主主義と資本主義の敗北である。

いろいろな金融政策を考えるうえで以下の観点を常に持っていれば間違えることはない。

その政策が正しいものかどうかはこれで把握すればいい。

すべての金融政策の本質は、

社会の中の幸福量が大きくなるように、

文明と文化の成長を最大限 安定加速させるために行われるべきものであり、

1、なるべく低リスクなまま、

2、どの場所(人)に、

3、どれだけの量の資金を、

4、どのタイミングで移動させるか。

これが金融政策の全てであり、本質。

金利の決定とか国債発行量とか税率の決定などといった金融政策もろもろすべて、

この本質のうえで行われている事。

いろいろな金融政策を考えるうえでこの観点を常に持っていれば間違えることはない。

その政策が正しいものかどうかはこれで把握すればいい。

たとえばMMTというものは上記に照らすと次のような結論になる。

MMTは「ハイパーインフレしないようにしながら国債発行して財源にすればいい。

借金=資産だから問題ない。税金で財源を確保するより効率的だ。」というものだ。

まず国債とは、円の価値を低下させたり、

将来の公共サービスや社会保障やインフラの質といった、

税金で行われるものの質を犠牲にするリスクをとることで、

未来の国民から価値を前借りすることにほかならない。

その価値分の生産行為を未来の国民から前借して、今の支払いにあてている行為。

なのだから、借り手と貸し手は同じ国の人間ではあるが、

借り手となる人は現在の国民で、貸し手となる人は将来の国民であるから、個人レベルでみると借り手と貸し手は違ってくる。

これで何が起きるかというと、もしその価値分を返済できる生産行為が将来的に出来なければ、国債や通貨の価値が下落するわけだ。

MMTはその下落を、ハイパーインフレにならないように無限に自国通貨建て国債を発行&自分で購入することで回避しようというもの。

実際MMTは国債や通貨の価値が0になることを無限に回避できるが、

それを何で実現しているかといえば、国民の生活が破たんするリスクをあげることで可能にしている。

実際、なるべくインフレしないようにしながら、自国通貨発行権があって自国通貨建て国債を発行し続けるというMMTをおこなった結果、

突然、預金封鎖をして実質デフォルトに陥った国がありました。

日本です。

破綻5年前に「赤字国債=国民の資産。自国通貨建て国債を自国で受け持つ限り、何の問題もない。」という認識でした。

「隣組読本 戦費と国債」(発行:昭和16年/制作:大政翼賛会)より

通貨発行権もあり、円建て国債しかなかったのに、

ハイパーインフレ直前にまでインフレがおき、これはまずいとなって、

昭和21年、預金封鎖が突如発表され、それまでの円を廃止して、日本は実質デフォルトしました。

(事実上の無限インフレなので、超ハイパーインフレともいえる)

この時、富裕層のお金は大きく減りましたが、同時に、

不動産などの通貨以外の形で資産を持っていた富裕層だけが国内で相対的に得をし、庶民の資産は0に近づきました。

これは国の中で見れば、今まで国債発行してつくっていた財源を富裕層へ移動完了させたと言ってもいい行為です。

MMTとは、地震やテロなどで原発が破壊されて日本列島が放射能で汚染されて住めなくなるとか、戦争などの「巨大な危機」にはとても弱い。

もしそれが起きたら、「ハイパーインフレしないようにしながら」という前提は維持できなくなるからです。

そういう「巨大な危機」は避けたくても避けられるものではないので、常にMMTのリスクとしてつきまといます。

そして国債発行量がおおくなるほど、中規模の危機でもそれがおき、さらにふえると、小規模の危機でもそれが起きる確率が高まります。

つまりMMTのような、国民の将来的な生産価値を前借りする行為をメイン財源とするのは、上記の1に反するので良策とは言えません。

国債は今後の国民資産や労働力の前借りなので、

あくまで急に資金が必要になった時に発行して調整資金として使うべき物。

税金はすでに国民が生産した価値から回収された物なので、

国債と税金は本質的に性質が違う。

基本的に税金という実際に達成された生産価値にあわせて国家運営するのが健全であり、

MMTであれなんであれ、国債のようなクレジットで運営するのは上記1に反することは避けられない。

また、現在の所得分布のままで資金供給を増やしても、得られた財源の多くが主に富裕層に分配されていってしまう。

すると庶民の所得がすこし増えたとしても、株などのインフレに強い資産を持つ富裕層に比べれば損をする。

(例 庶民が株で平均で100万を200万にした時、富裕層は平均で1億を2億にできる。つまり格差は以前より開く)

これは上記2,3,4に反しており効率的成長状態から遠ざかる。

所得や資産が正規分布に近いほうが国民の需要が増えて安定して成長が加速しやすく、国民の幸福量も上がるのに、

資産が偏っていくべき分布に近づいてしまうからだ。

また、通貨価値を毀損されたのも響くので、国民の中央値の所得が伸びたとしても購買力自体は伸びない。

国債を財源として公共サービスの質を一時的に上げても、それ以上に将来受けられる公共サービスの質の低下を招いてしまう。

以上から国民の多くにとっては、現在の所得分布のまま国債発行を財源とすることは、利益より損のほうが大きくなる。

MMTによってつくった資金を富裕層にではなく、所得が正規分布するよう国民に分配できればこれらの問題はなくなるが、

それは別にMMTじゃなくても同じ問題である。

結局、上記1.2.3.4をクリアするには、

作った財源をいかに正規分布するように国民に還元するかが大切であり、財源の確保の仕方はたいして問題ではないのです。

税金や国債で得た財源を、国民の所得が正規分布に近づくように分配すれば、その国家は最大成長効率&最大幸福量となる。

すでに達成された価値から回収した税金は国債より圧倒的にリスクの低い資金であるから、

その税金の累進課税を強めることでそれを行うのがよいわけです。

しかし、富裕層の抵抗や政治家との癒着によってそれが果たされていません。

MMTによって作った財源を、国民所得が正規分布するように分配すれば、富裕層を無視して強制的にそれを達成できますが、

現在は、MMTによってつくった財源は富裕層のほうへばら撒かれているので、かえってひどい状況になっています。

国家にとって必要なのは、MMTか累進課税かどうかではなく、所得を正規分布に近づけるシステムです。

国債発行したならそのお金を、国民の所得分布が正規分布になるように配布するといい。

そうすると相対的に富裕層の資産価値が減るので抵抗にあわずに実現しやすい。

現在は国債発行したその資金を、株などの資産をたくさん持ってる富裕層にあげてるからまったくの逆効果になっている。

政治家と富裕層の癒着によって国民をだましている犯罪的行為だと言える。

民主主義は人類がこれまでに行った政治体制をのぞいて、最悪の政治システムといわれるだけはある。

とっくに各国で民主主義限界って言われて次のやり方みんな探ってる。

いまだに民主主義とか投票とかいう原始時代みたいなことやってるのが悪い。

そりゃ一部の人間が政治をしたら、権力というものが発生するので、そりゃ腐敗する。

そうならないためには、権力というものがない状態で政治ができればいいわけで、

その方法とは、

まず政策立案をオンラインで匿名でしあい、

でてきた案のいい点わるい点を想定しあって、実行する価値のありそうな案のみを研磨していく。

そして残った案に国民は5段階評価を付ける。いいと思うなら5、ダメなら1で。

集計し、上位の案から実行していく。

実行後に5年ほどたってから、実行してよかった案、悪かった案を評価する。

実行してよかった案にいい評価をつけていた人ほど、次回の投票力がアップする。

実行して悪い結果になった案に悪い評価をつけていた人にもその数だけ投票力がアップする。

こうすることで、本当に価値のある案を見極められるひとほど意思が通りやすくなる。

そこには選挙もないし政治家というものは存在しないので、権力というものが発生しない。

つまり一部の人間や特定の集団にだけ都合のいい政治が行われなくなる。

日本は民主主義ではなく献金主義というのが正確。

日本の議員は公約を守る義務はないので、自民党をはじめとしてどの党の政治家も選挙前にはそれっぽい公約を並べるが、

選挙が終われば、あとは公約を無視していつも自分たちへ献金してくれる団体への政治をしてきたし、これからもそうしていく。

つまり日本は民主主義ではなく、民主主義っぽい形をした献金主義ってわけだ。

選挙で当選確定直後に海外に援助という名で多額のばらまきをしたりね。

(政府が外国の団体に金をばら撒くのは、もちろん投資だとは思ってなくて、

外圧だけが自分たちの支配を崩す脅威だからやってるだけ。

あとは身内がやってる企業が海外での工事を受け持つことで税金を自分たちの利益にするため。安倍氏もやっていた手法。

海外への援助という名目なら国民は反対するのが気が引けるし、自分たちへの利益誘導だとは気が付かれないためよく行われる。)

なので選挙時には公約は判断材料にしてはならないと、いい加減、気が付いてほしい。

結局利権が発生していない無所属で出ている人の中に良い人がいたらそこに投票するしかないってことになるが、

無所属はたいてい勉強不足でダメな人なので、それは望みが薄い。

それなので国民にできることは、各政党の勢力を拮抗させて、どこかの党のやりたいようにさせないようにするしかない。

具体的には、自民と公明と維新は組んでるので、それ以外にいれる。

自公維以外の党のほうが国会で過半数を取るようになったら、今度は逆に自公維に入れるといった具合に。

その候補がどんなにひどいやつだとしてもそのほうがいい。

どんなひどい政党でも、過半数を特定の集団に与えるよりはマシだから。

特定の勢力がやりたいようにできてしまう状況が結局、国民にとって一番ひどい結果を生んでしまう状況だからね。

年功序列と終身雇用がもっと盛んだった時代に日本は給料上がっていったので、そこは問題じゃないことはわかる。

成果って簡単に横取りされるし、実力主義とかも評価者によって簡単に実力がすげ変わるので、

実は成果主義とか実力主義なんてのはかなり難しい。

なのでブッダは年功序列を基本としたんだよ。経験という実力だけはある程度年齢と比例するからね。

それ以外のものはズルによって左右されやすいから、ズルがうまい人が報われてかえって落ちぶれていくからね。

実は年功序列はかなり理にかなっているわけ。

年功序列によって日本は会社への忠誠心があがり、その会社のために尽くし、安心して消費もできたから、大発展した。

最近のアメリカでは実力主義をやめるとすごい結果が出たとハーバードのビジネススクールで教えられる。

全従業員の最低年収を700万円(7万ドル)にした会社があった。その結果どうなったかというと…

職場に満足してモチベーションが高まった従業員が最高収益を生み出す→

離職率が減る→入社志願者が山ほどくる→求人にお金や時間を使わずに済んで生産性も利益率もアップ

という循環が生まれた。(検索すれば記事が出てきます)

役員の収入を削って会社内の不適切な格差をなくすことで社内の最低年収を700万円にしたので、Foxニュースは最初は、

「この試みは失敗し、社会主義がうまくいかないということを示すケーススタディになるだろう」

「最低賃金は、雇用を喪失させる」「従業員は生活保護の支給を求める列に並ぶことになるだろう」「馬鹿げた決断だ」と酷評していた。

しかし6年後に上記のような成果を収め、ハーバードビジネススクールは成功したケーススタディとして取り上げることとなった。

取り組みが一部の人たちにとって脅威とうつって叩かれたのは、

「CEOは従業員の1000倍支払われるべきだ」という常識を壊すものだったからだろう。

日本人は決まったことをまじめにやるのが得意な性質だからよけいに年功序列はあっている。

っていうか仏教の国は年功序列があっているんだよ。

欧米のやり方は周りが敵という環境、侵略がいつもある環境でこそ成立する。

奪い合って自分だけは助かろうとする人たちのやり方ね。

仏教は和をなすことが価値とされる社会だからそれはうまくいかない。社会がゆがむだけ。

あと「年功序列が行き詰って実力社会に変わったのだからいまさら何言ってるの」っていうやついるけど、

護送船団方式で実力のない者までコバンザメになっていたのを、

小泉と竹中が「これからはグローバル社会。自己責任で実力社会」だとかいってやめさせようとしたそのついでに、

年功序列までやめさせたがために、日本は落ちぶれていったのであり、年功序列がいけないわけじゃない。

安定した労働環境はプラスになる。

「地元利権と結びついていて力のある人だから、わたしらに今後も甘い汁をすすらせてくれるので投票」する人だとか、

「他の政党は問題外なので消去法で自民党」っていう人が、今まで国民にとって最悪な結果を生んできたわけだ。

失われた30年はそうした人によって作られてきたんだよ。

自分の取り分が存続し続ければそれでいいというだけで立ち位置を変えている人が多いから、

いつまでも問題が是正されることがなく、彼らに都合のいい体制が維持だけされ、そのまま衰退途上国になっていった。

現在の日本の場合、どこの党に票をいれるかという発想ではなく、

政党の勢力を拮抗させることで、「まともな論理しか通用しない状態」を作るのが、

現在の日本で国民ができる事。

具体的には現在の最大勢力の自民と維新と公明連合以外の勢力をもっと上げることが必要。

それが派閥を持たない無所属の人だとなおよいが、

無所属に入れても当選が難しいならその投票に意味がないので、自公維の対立候補に入れるのが現実的になる。

自公維以外の党のほうが国会で過半数を取るようになったら、今度は逆に自公維に入れるといった具合に。

そういう状態で「まともな論理しか通用しない国会」に持っていくしかない。

なので選挙に期待するのはやめたほうがい。国民の多くが上記事実に気が付くまでは何も変わらないので。

自分の取り分が存続し続ければそれでいいというだけの人が多いから、

いつまでも問題が是正されることがないまま、本質の解決に動き出さず、

現体制が自分にとって都合のいい者どうしが徒党を組んで、村社会を強固にしていく。

そうして日本は彼らに都合のいい体制が維持だけされ、そのまま衰退途上国になっていった。

そもそも過半数が支持していない政党が与党になれること自体が民意を反映できない原因。

民主主義は投票率50%の環境なら、全体の25%をしめる村人だけでも最大多数派になることができるわけで、

彼らは自分に都合のいい村社会を作れてしまう。

そして「これは民意だ。国民の総意だ」などと吹聴して大手を振って歩くようになる。

これを防げるかどうかが民主主義のカギなのだが、

今の日本にはその道筋が見当たらない。

なにかいい制度作りが望まれる。

日本は、国民の怒りを政治や権力者にぶつける手段がないのが腐敗のもとなんだよな。

それをどう作るのかが問題だ。

投票率が50%の状態だと、

国民の過半数の75%が反対していても、残りのたった25%の人が全員賛成すれば過半数を持って行けちゃうから、

75%の民意とはかけ離れた政府ができ上がっちゃうんだわな。

当選後は公約を守らず、公約にないことばかりして仲間内でウマウマするものだけ成立させていく。

これが現在の民主主義の問題点。

選挙をするとかえって与党が民意とかけ離れてしまう原因。

ここ直さないとダメ。

投票率を上げてそれをクリアするのは難しいので、

政党や政治家に票を入れるのではなく政策に票を入れるようにするべき。

そしてその公約を実行しなかった場合はその政治家を民意に背いた罪で裁かないと、公約詐欺がはびこったままになる。

政治家という職業に一つの件力をもたせるのが癒着や汚職や悪政の原因なので、

政治家のいない意思決定システムを作るといい。

電子投票なら瞬時に大量投票の結果が出るので、21世紀ならそれが可能になっている。

昔はそんなものはないから誰かに代表させて意思決定させてきた。

それが政治家による議会民主制。政治家という代表者によって意思決定してきたのが最近までの人類。

だがそれだと政治家という者に権力が発生し、彼らのエゴによって社会は不幸になる。

そろそろ政治家という、政治家しか喜ばないシステムをやめにしたほうがいいわけだ。

みんなでネット上で政策アイデアを出して論戦し、現状よりマシになりそうなアイデアだけ残し、

あとは国民で電子投票、投票数多いものから実行し、5年後にその政策の結果を第三者で客観的に判定していき、

良い結果になった政策に投票した人にはプラスのポイント、悪い結果になった政策に投票した人にはマイナスのポイントが入り、

各自そのポイントを次の政策に投票していくと、より見る目のある人による政策が実行されていき、エゴ政策は消えていく。

権力者が買収されたり暴力やスキャンダルで脅されて反社会的な勢力のいいなりになることもなくなる。

国家の中のお金の量は一定なのだから、

お金持ちの裕福さとは、誰かの犠牲によって成立している裕福さなのだよ。

そのお金が誰かに渡っていればその誰かは救われたのだが、金持ちはそのお金まで集めてしまった人たち。

貧困者を生活苦から救うよりも、自分の生活レベルを維持するほうを優先しているのがお金持ち。

これは逃れようのない現実。

イエス・キリスト「金持ちが天国に入るのは、なんとむずかしいことでしょう。

金持ちが天国に入るよりは、ラクダが針の穴を通るほうがずっとやさしいのです」 聖書(マタイの福音書 19:23-30)

投資はお金が手元からなくなる消費の一種ではなく、お金を自分お手元に置いたまま増やそうとする貯蓄の一種。

「社会の発展のため」といって、貧困者へ回るべきお金を自分で保持し続けたまま、

特定の業界や会社に貸してあわよくば儲けようとしているに過ぎない。

むしろそれによってお金が増えたら、貯蓄しているよりもさらに貧困者のお金を奪い、苦しめたことになる。

そして「投資は自分のお金を失うリスクを支払っているので、その分儲かるのは自然」という詭弁がちまたにある。

貧困者は投資するお金さえ持っていないのだからリスクさえとれないというのに。

生活に苦しむ貧困者の1万円は、お金持ちの1億円より、失えばはるかに厳しいことになる。

投資家の1億円など、彼らにとっての1万円に比べればリスクになっていない。

さらに、リスクをとればお金が増えるべきだというなら、ギャンブルはすべて儲からなければいけなくなるだろう。

リスクをとること自体にインセンティブがあってはならない。

チャレンジすることにインセンティブがあるより、チャレンジしてもリスクにならない環境のほうがチャレンジは増える。

投資家のお金が貧困者に渡り、市場にお金が出回って、どのようなプロダクトやサービスがあるかを世間に公知すれば、

適切な量だけ適切な場所に自然にお金は流れるので、本来投資という行為は社会に必要ない。

投資とは貧困者へ回るべきお金を持て余した金持ちが、自分の懐にお金を残したまま、さらに儲けようとする行為でしかない。

社会の中のお金の量は一定なので、

お金持ちになるということは、社会上の不整備によって他人のお金を不必要なまでにかき集めてしまったことを意味している。

つまりお金持ちになるということは他人を不幸にするということだ。

これは逃れようのない事実。

社会の中のお金の量を増やして貧困になっている人にお金をバラまいてもそれは解決できない。

なぜなら、社会の中のお金の量を増やしても、お金はお金のあるところに集まっていき、いっそう貧困者の生活は厳しくなるから。

それはピケティによって証明されている。

ではなぜ20世紀は資本主義のやり方でもうまく行っていたかというと、

「文明の急速な発達」と、「環境破壊」と、「人口の増加」があげられる。

20世紀は産業革命をへて科学の進歩で電気と石油を利用できる時代となり、いっきに人類の文明が発達した。

この進歩速度によって、

格差の広がりによる生まれる生活の質の低下よりも、

文明の発達による快適さの向上のほうが勝っていた。

総合的には全員が生活の質が向上していたので、

資本主義は肯定され、全盛期を迎えた。

そして、環境破壊がそれほど問題されておらず、人口が各国で急増していた。

新しい人が生まれるとは、需要が自動でどんどん増えることを意味し、

需要が爆発的に生まれると、環境を破壊して資源を大量消費しながら大量生産をするサイクルをすることができ、

より安く、より大量にモノをつくっては享受し、庶民の生活が向上した。

これらの要因によって、20世紀は資本主義のやりかたがうまくいっていたわけだ。

しかし21世紀に入り、先進国各国の人口は頭打ちとなってさらには減少局面にあり、需要は自動で減っていく。

環境を破壊して資源をむさぼるやり方も持続不可能と分かった。途上国の人口の増加によってそれは一層不可能になっている。

これまでの資本主義の方法はとれなくなったわけだ。

その結果、文明の発達による快適さの向上よりも、格差の広がりにより生まれる生活の質の低下のほうが目立ってきた。

文明はそれでも向上はしているので、現状維持程度ならば、文明の発達によりわずかずつ生活の質は向上したり保たれたが、

相対的に貧困になって行く人が増え続けることに変わりなく、

そのストレスや理不尽さが社会の中に渦巻いて治安や文化が劣化している。

多くの人が「今だけ」、「金だけ」、「自分だけは」の精神に染まり、

金を至上のものとする拝金主義が蔓延し、無責任に自分の快だけに集中する卑しき生物へと変貌した。

その姿の本質を知ることなく、「自分は努力したからだ。自己責任だろ」と他者をこきおろして卑しい自己肯定が繰り返され、

金のために他人の尊厳を踏みにじり、傷つけあって、いがみあう社会としている。

今日もなにもいわず黙々とその環境に適応して、そのシステムを間接的に肯定して維持している。

この状況を打開する、唯一の方法がある。

それは格差によって生まれている息苦しさを取り去ること。

つまりは、お金持ちから庶民へと資金を大量に移動することで、

格差の広がりによって生まれる生活の質の低下をまずなくすこと。

これにより適切な程度の需要も復活するので、需要と供給のサイクルを元に戻しつつ、

今度は環境破壊にならない方法で、そのサイクルを維持していく。

自然エネルギーの利用や、資源のリサイクルはもとより、

環境破壊につながる行為への罰則の強化などで、

現在の人類の文明レベルで実現できる程度の生活の質はこれだと人類全員が納得して生きるしか人類の幸福はない。

その納得のためにも、一部の人だけその枠からはみ出て生活するズルがないように格差は必ず解消する必要がある。

「そうすると金持ちが他国へ逃げるので貧乏になる」という誤った論調がちまたにある。

実際は、大金を節税している金持ちはどんどん他国に出したほうがその国の人々の生活は豊かになります。なぜかというと、

さてここで問題です。

税金を5000万払うほど稼ぎ、3000万円ぶんは節税(という名の合法的脱税)をしているA君と、

税金を50万円払って、節税せず普通に暮らしている庶民のB君がいたとき、

どっちが税金面で社会的に貢献している人だと思いますか?

答えはB君です。

「それはおかしい。A君のほうがB君より40倍も税金を払っているわけだし、

節税の3000万円ぶんを引いても、2000万円は実際に払っているのだから、

A君のほうがB君より税金面で貢献してないなんてことはあり得ない」って思う人、考え方が間違っています。

どういうことかというと、

社会の中で行われる経済活動の総量はおおよそ一定量であり、急に需要や供給が変動することはありません。

だれかが働いて稼がなくてもその分、他の誰かが働き需要が満たされていきます。

つまり、おおよそ税収の総量は変わらないので、だれがどれだけ納めるかの違いだけです。

でも現実は脱税や、節税という名の合法的脱税が起きます。

そういうタックスヘイブンを利用したり、ソフトバン●のように合法的脱税(節税)している人や会社がいると、

それだけ社会の中で税金回収機会が消失されることになるわけです。

そして、人より多額の税金を納めていても、人より脱税や節税しているのなら、

そういう人が増えれば増えるほどその国の総税収は減っていくわけです。

仮に日本のなかに年収2億円のA君やソフ●バンクみたいなのが増えていくと、

日本はどんどん税収が少なくなり、国は貧しくなって国民に課される税率も上がることになります。

税金をまったく納めていないホームレスや、税金で食べている生活保護受給者よりも、

税金を5000万円納めなければならないほど稼いで3000万円節税しているA君のほうが、社会にとって負荷になるわけです。

なので答えはA君よりB君のほうが社会に貢献しており、

A君は社会にとっては貢献どころかマイナスの存在であり、いないほうがマシってことになるわけです。

税金とは社会貢献ではなく、

社会の歪みから不必要に集まってしまうお金をあるべき場所に戻すよう定められた義務です。

「税金をたくさん支払っている人ほど社会貢献している」とかいう間違った認識の人が時々いるけど、

その人は義務教育受けてきたのかなって不思議になる

さて、ここからさらに導ける事実がある。

「税金を厳しくとったら金持ちが国外へ逃げるから、富裕層をしめつけるな。」っていう楽●の三木●みたいな人がいますが、

それは間違いということになる。

なぜなら合法的脱税で節税をする彼らが日本からいなくなったほうが、上記理由で内需からの総税収はかえって増えるからです。

彼らが国外へ行こうが国内にとどまろうが、内需の総量はそれとは関係なく、ほぼ変わらないまま維持されます。

そして節税している人が請け負っていた需要を、節税しない人がかわりに請け負い、その人がきちんと税金を支払うので国の税収は増えるってわけです。

たとえトヨタのような日本で大きな市場を請け負っている企業でさえ、日本から消えても、

一時的に供給が減りますが、すぐにそのぶんを国内の同業他社が国内分の経済活動で埋めるだけです。

節税企業が国内から海外へ出ていく方が、税収が増えるので国力も増します。

社会が好循環しやすくなるので、あくどい富裕層はどんどん国外へ行かせた方が実はいいんです。

富裕層は低賃金で働いてくれる貧困層を搾取することで成り立っている。

富裕層だけが集まる国なんてつくれば、労働者がいないんだから全員飢え死にする。

世界で起きている現実は、

安い労働力を移民させて、国内の賃金上昇を抑制し、利益を上げた富裕層は、

移民で国がぼろぼろになったら、資産を持って国外に逃げ出しました。

資源を輸入するのに70円かかり、製品を作って100円で販売し、これまで30円の利益がでていた。

それが50%の円安となって、

資源を輸入するのに105円かかり、製品を作って141円で売って、36円の利益が出た。

日本円で20%の利益の成長である。企業は過去最高益となりGDPもうなぎ上りである。

だが、企業は以前なら30円で買えたものをその36円の利益では買えなくなっている

インフレで物価も上昇しているからだ。

国民も以前100円で買えたものは今は141円払わないと買えなくなっている。

これが企業が過去最高益をだしてGDPが成長してますます国民の生活が苦しくなった円安&インフレである。

日本は食料や資源やエネルギーの自給率が低いから、

それらをドルで海外から買って輸入するしか生活を維持できない。

つまり日本人の生活はドルに対する円の価値に左右されていく。

なので日本人の持つ資産の価値をはかるには、日本人の資産はドル換算する必要がある。

そして1ドル80円が1ドル160円になった。

1ドルの価値のものを輸入するために、以前の2倍の日本円を出さないと買えないわけだ。

これはつまり、アベノミクス前と比べて貯金の半分を国に没収され、給料の50%を国からひかれるようになったのと同じである。

そりゃ国民は貧しくなる。生活は苦しくなる。

アダム・スミスは個人個人が自らの利益のために金儲けをしているだけで

「見えざる手」に導かれて、人々の格差は縮小していき適切な状態になっていく…と主張していた。教科書にも載っていた。

そうやって竹中をはじめとして今まで概ねの経済学者はアダム・スミス的な事を主張していたが、

残念ながら21世紀に入って、それは間違いだと統計的にも分かってきた。

格差は次の格差を生む力になり、市場はそこまで賢くなく、効率的ではなかった。

市場に競争させると、物やサービスの品質の向上が起きるのは最初だけで、

質の向上がいずれ横並びになるので、

やがて労働者の尊厳を犠牲にしたり、コストカットで品質は限界まで消費者をこけにしたものになったり欺くようになる。

セブンイレブンの上げ底弁当や、不正まみれの自動車、産地偽装や賞味期限偽装、

なんとかミスリードさせてインストールさせたり契約させようとするOSなどなど、

市場のあらゆる場所にそういうものが出てくる。

いまどきアダムスミスの神の手にまかせるべきとかいう市場原理主義者はいなくなってほしいものだ

人類は文明が進歩しているのにかかわらず、なぜ貧困で不幸な人が増えるのかというと、

所得が適切に分配されていないために、必要な人にお金がなく、不必要なところにたまっていくため。

資源と人口の比率の問題もあるが、それよりも上記の原因がはるかに大きい。

社会の中にある資金の量をどう配分したら社会全体の幸福量が一番多くなるかを考えないといけないのに、

不適切なほどの差が社会の中で生まれているのを見て見ぬふりしている。

経済政策なんてのは本質的に、

どこからどこへお金を移動させればもっとも社会幸福量(社会生産量ではない)が最大になるかを考慮することなのに、

まったく逆のことしてるからそりゃ全体では不幸になる。

政府は金をもっている者や団体と癒着するため、

お金がお金を持っている人ほうへいってしまう是正をきちんとできていない。

ようするに金持ちは人類の敵になっている。

国家の中のお金の量は一定なのだから、

お金持ちの裕福さとは、誰かの犠牲によって成立している裕福さだから。

そのお金が誰かに渡っていればその誰かは救われたのだが、そのお金まで集めてしまったのがお金持ち。

これは逃れようのない現実。

それを広めないまま貧困問題を語る権力者や金持ちと、

このあたりまえの結論をだせない無知性と、言うのは恥だとおもう市民の臆病さも格差の原因。

需要と供給にまかせて、市場で競わせるのが一番という市場万能主義は20世紀後半で敗れ去り、

歪みと偏りをうむ装置だとすでに判明している。

市場で競わせると、さまざまな悪事が出現するのが分かっている。

たとえば市場で競わせると企業が成果主義に陥り、プロダクトやサービスの品質を限界まで削って、いかに消費者をあざむくかにむかったり、

競争は他者の尊厳や権利を奪うことまでしだしたものが勝ち、「結果が全て」「金を持ってこれる人が正解」となり腐敗していったように。

市場万能主義者のように、集団内で自由に競わされると、その集団は弱体化し没落していった理由

理由その1,

コミュニケーション能力が高いなどといわれる口のうまい人が、

他人の成果を自分のものにするように、自分にとって都合のいい流れを作るのがうまいので、

実力がない人が権力を持つようになるため没落していく。

その2,

そもそも結果はどの人の力によってもたらされたか見極めるのは困難である。

周囲の環境や、周囲がそれまでになしたことがなければ発生していないことが多い。

そのため特定の人間に報酬として権力や資本を与えると、かえって実力と比例しない分配となる。

これにより非効率的な力と資本の配分となってしまい生産性が落ちる。

その3,

自分の成果だけを査定されるならば、

過去に蓄えてきたブランドなどを安売りして、自分の受け持つ期間の成果だけを追い求めたり、

消費者の不満を無視してでも自分の受け持つプロジェクトの利益だけを重視するなど、

全体の長期的な価値を考えないため。

その4,

大きな成果は運によるものが大きく、実力で生まれるものではないため。

ノーベル賞でも見られることだが、大きな成果は運によって偶然もたらされることが多い。

また、日本政府の投資結果でも、専門家が選択と集中をするよりも、

広く多くに少額を投資したほうがその中の一部がいい結果を生んで、

思いもかけないところからブレイクスルーが生まれた。

大事な結果とは未知な現象であり、どこから起きるか予想不可能なため、

特定の部位に権力や資本を集中させてかじ取りをすると、かえって結果は悪くなるのである。

その5,

悪人ほど他者へ共感せず、自分の利益に集中するので個人的な結果は出しやすい。

そういう悪人がもてはやされると、その集団内ではモラルが低下し、皆が自分の結果だけを追い求めるようになり、

やがて汚 職や裏切りや冤 罪など、生産性低下につながる行為が散見されるようになる。消費者をあざむく行為なども横行する。

真面目にやるよりも、いかにうまく出し抜いたり成 果を奪い取ったり、

他人をだましたり勘違いさせたり、不正を見て見ぬふりしてでも自分の分を確保するなど、自分の損得しか考えないようになる。

こうして悪がはびこる集団と化し、生産性が大幅に落ちて没落していく。

その6,

上記のような集団にはまともな人ほどやめていくため、実力者が育たず、残らない。

よって没落は止まらなくなる。

こうして「市場にまかせて競わせれば、そのプロダクトやサービスが良くなる」というのは、

人間というものを理解してない学者の机上の空論だと判明している。

そこでウォーレン・バフェットはすべてを市場にゆだねるような愚かな成果主義ではなく、誠実主義をとることで成功した。

企業再建を成功させて莫大な富を築き上げたバフェットは、

さまざまな手を尽くしているなかで最も強調したのは、

「何一つ隠し立てしない」という企業文化の確立であり、

「どれほど稼いだか」で社員を評価する企業内にはびこっていた競争と成果主義を否定した後、

「高潔さ」、「誠実」、「真っ正直」こそが大切という価値観を持ち込むことだった。

集団の中で競わせる方法(市場万能主義など)は、その集団を弱体化し、腐敗させること見切っていた。

バフェット

「会社のために誠実に働いて損害を出すのは許容します。しかし、会社の評判を少しでも損ねたら容赦はしません」

長期的に成長していく集団が守るべきことは、目の前の競争に勝つことではなく、

ある程度の秩序を知性でもってつくることが最善だと理解できている。

その場にまかせて競わせるだけなのは知性の放棄や敗北主義と変わりないのである。

日経平均株価は国民の生活と何の関係もない数字。

日本の中のごく一部の企業の業績だけに左右されるし、

なにより、円の価値が低くなるだけで日経平均はあがるし、

お金を刷って市場にバラまければ増える。

国民が生み出した量は以前と何も変わっておらず、国民の生活水準も何も変わっていないのに、

金融緩和をすれば日経平均株価の数値だけは増やせる。

それなのに、日経平均をまるで国内の景気指数かのように報道しているマスコミ。

税金アップして金融緩和をすることで株価だけあげておけば、

一般人には景気がよいかのように思わせることができて、政治家は「やってる感」を演出できるんだわな。

株を買ってる人の中で社会全体を考えないやつらも、持ち株さえ上がっていればそれを肯定するし。

こういう人でなしどもがこの国をめちゃくちゃにしてしまった。

株価なんていう景気と関係のない数字じゃなく、

市民生活レベルと完全にリンクする「日本人のドル換算の実質可処分所得の中央値」の曲線をTVのニュースは表示するべきだとおもう。

本来コメントなんて書かないんだけど、軽く経済学を齧っている人間として、ちょっとばかり異議のある内容だったので、少しだけコメントさせてくださいな。

まず結論から言ってしまうと、本稿の内容には大いに反対です

私の理解では、本稿において労働者の生活が豊かにならない原因として……

①格差の拡大

②労働者に利益が分配されない分配構造

の2つが理由として上げられてると思うんだけど、この両方に異議があります。

まず第一に、①の格差の拡大については、完全な事実誤認と言って良いと思います。

というのも、客観的な指標を見る限りでは、日本の格差はあまり拡大していないんです。例えば、日本の再分配後のジニ係数(格差の度合いを示す指標で、数値が1に近い程格差が大きい)を見てみると、近年は概ね横ばいで推移しています。

参考

https://www.mhlw.go.jp/content/12605000/R03press.pdf

こうした指標に基づけば、日本において目立った所得格差の拡大は生じていないと考えるべきですし、これを労働者の生活が豊かにならない理由として説明するのは無理があると思います。

第二に、②の労働者に利益が分配されない事が、所得が増加しない原因であるとする主張について考えてみたいと思います。これは要するに、労働分配率(企業が得た利益の内、どれくらいが労働者への報酬として分配されるかを表した指標)の事を指した物だと解釈しています。この労働分配率が低下したせいで賃金が上がらない……というような主張だと思いますが、これもちょっと賛同出来ない内容です。

労働分配率の推移について見てみると、これも概ね横ばいの状況が続いていますし、近年はむしろ微増している様子も見受けられます。

参考

https://www.jil.go.jp/kokunai/statistics/kako/2024/documents/useful2024_02_p25_28.pdf

これもまた、労働者の賃金が増加しない原因として説明するのは難しいのではないでしょうか。

私が思うに、実質賃金が長期的にあまり上昇しなかった原因は、労働時間の大幅な減少にあると思います。労働者の平均的な労働時間はこの30年間で驚く程低下していますし、こうした労働時間の減少が、実質賃金の下押し圧力になったと解釈するのが妥当だと思います。

参考

https://www.jil.go.jp/kokunai/statistics/timeseries/html/g0501_02.html

https://www.tkfd.or.jp/research/detail.php?id=3921

実際、実質賃金を労働時間で割った数値(いわゆる実質時給)を見てみると、むしろ上昇している様子が見受けられます。

参考

https://dlri.co.jp/report/macro/202761.html

https://www.imf.org/en/Publications/selected-issues-papers/Issues/2023/05/18/Structural-Barriers-to-Wage-Income-Growth-in-Japan-Japan-533515

https://www.boj.or.jp/about/press/koen_2021/ko210901a.htm

労働時間の影響を受ける月給や年収はともかく、時給自体は増加していた可能性が高いと言えるのではないでしょうか。

こうした労働時間の低下に加えて、近頃は交易条件の悪化(輸入品の値上がりや輸出品の値下がりによる所得の低下)も目に付きます。

最近のインフレと実質賃金の低迷は、格差の拡大や労働分配率の低下によって説明するよりも、こうした交易条件の悪化による物だと説明すべきではないかと思います。

また、本稿ではMMTの話もされていますが、正直あんまり良く分かりませんでした。そもそも通貨を発行するのは中央政府じゃなくて中央銀行だし、通貨を発行する際に、何故政府がお金を借りる必要性が有るのかが謎です(単に通貨を発行したいだけなら、量的緩和をして金融資産を買えばいいんじゃないかな)。

それと、インフレ率を下げたいと考えるなら、増税ではなく、金融引き締めで対応可能だと思います(それこそ今の日銀がやってるように、利上げをすれば良いと思います)。

最後の富裕層に課税すべきとか、投票に行くべき云々については賛成です。

長文失礼しました

ほぼほぼ正論。

この記事と似たような事をネットでずっと話しているが、理解できる人がまりにも少ない。

そもそもが政治に関心を持っていないのだ。

自公、維新、国民、参政、保守、日本第一、N党。

これらは明確に統一教会と関わりのある記事があちこちから出ている。

知ってる人も多いだろうが、統一教会は「日本は滅ぶしかないわよね」と現教祖の韓鶴子が言っているような組織だ。

そしてこのカルト宗教団体の信者がネット工作しているとよく言われている。

彼らは一貫して、上記のような「自称右翼系政党」は褒めちぎるが、一旦彼らが「左翼」と認識した政党は有る事無い事デマまで交えて罵倒する。まともな「批判」ではなく罵倒する。

具体的にはれいわや共産党。統一教会と縁の深い現連合会長になってから立憲も変質したため、もう本当に「最悪を避けるための投票先」はこの二党しか無くなってしまったが、だからこそ、統一カルトの攻撃は激しい。

今の日本人に必要なのは、政治に関心を持つ事。そして、「最悪を避けるため」の投票先を、自分の頭で考える事だ。

共産党も色々言われるが、公安の監視を受けながら未だに公党として存在している。これはむしろ公安のお墨付きがある、と考えられる。統一カルトが言うように本当に危険思想を持っている組織なら、もうとっくに公安が潰しているからだ。

それでも共産党は信用できないと言うのなら、れいわという選択肢もある。

いずれにしても、日本にはもう後がない。

「こいつだけは絶対嫌」ってマイナス票を0.5票扱いでもいいから作ったらいいんじゃないの

それなら若いのも面白がって選挙行くだろ。匿名で他人をボコるのが当たり前の世代なんだから

個人的にはこれに賛成したいんだよな。

投票用紙に名前(政党)を書いて、これに大きく×を上書きすると、その相手にマイナス一票される、という仕組みとか。

開票時にマイナス票がいくつ入ったのかも表示すれば、ヤバい人も可視化されるのでは?

いい政治家がいない、中抜きばっかっていうけどさ、そうしてきたのはマスコミや国民だよ?

議員は給料が高いとかいうけどさ、選挙にいくらかかると思って。前回の衆院選で裏金とか言って与党が2000万ばら撒いてたけど、選挙は最低でもそれくらいかかるんだよ。叩きすぎて削りすぎ。

地元や有力者を回って票を集めれる人が議員になるのではなく、きちんと国民が得をする政策を議論できる人が当選できる社会に変えないと。

飲食店で例えるなら、広告が上手くて客の多い店より、食材に向き合って、味と客が喜ぶことを追求する、そんな飲食店が大切にされる。

そんな社会にするためには、選挙にかかる費用も明らかにして、それに見合ったお金を与えて、立法や政策立案に集中し、国民の利益を追求できる環境を議論しなきゃ。

なお、原資は学級会レベルの酷い地方議会を削ってください。

関西圏で大阪都の投票の実況中継を見てた人は投票は100%操作されていると感じる人は多かったと思います。

あれは関西のテレビがやってしまった大きなミスで例外だったでしょう。

基本的に日本ってマスコミが流す情報は敢えて本質から目をそらすためのものしかないと思う。

振り返って分析するとたまにミスを犯す程度でほとんどそうなってる。

上級が得をするためのツールとして考えれば理にかなっている。

例えば今フジテレビの第三者委員会が予想外にフジの見方をせず真面目に徹底調査をして詳細な資料を作成した。

多くの人はそう思ったのではないでしょうか?

でも日本のマスコミのやり方を考えればそこは本質ではないはずです。

つまり何かを隠すためにやったと考えるのが自然です。

レイプやセクハラの話をクローズアップしたということはそれは本質をそらすためでしょう。

っていう風に考えると「クスリ」なんじゃないかなと思います。

女性アナウンサーがレイプというよりキメセクでもめていたら大変です。

フジテレビの報告書でクスリの話が一切出ないのも奇妙です。

もし仮にテレビ局全体でクスリが横行してるのが明るみに出れば日本の上級のツールであるテレビ局は全滅じゃないでしょうか。

最後にマスコミが選挙に行くように国民に呼びかけるのは当然本質ではありません。

選挙デスか、生活苦しく誰だって大して変わらん!残飯並べどれか食えと言われても、当選させたくない人には入れ無い位しか、これが最大の抵抗デス。だって話を聞くと政治家はどうすれば国民をペテンに掛けられるか、そんな事しか言ってませんよ。政治家では無いが、何処かの農協の偉い人が、米5キロ3500円だと農家は廃業デスわと言っていたがふざけるな、俺の言い方きついけど聞いてね、先ず3500円だと一俵42000千円デス、実際農家に払う金額は千葉デスが一昨年出来が悪く2等米一俵9000千円此の差額誰が取った?ふざけるな、俺の計画1キロ400円一俵24000円が妥当、パスタ250円うどん250円小麦粉180円位何れも1キロだから400円は良い値段勿論銘柄米はそれなりに、農協は無料報酬だって組合でしょ農家や消費者の味方でしょ、組合だから独占禁止法適用外だもの農機や肥料の価格の高さそれで利益出るでしょ、他に保険や金融商売沢山総合商社だよね。しかも組合だから色々優遇されてる。今まで幾ら儲けたんだ。でサッキの続き色々な補助金見直し一本化農家には更に一俵5000円の補助金流通と販売店のマージン480キロで一萬円、米は絶対物資だから此れくらいで良い、後はおかずで稼げで、古古古米は更に安く1キロ200円税込み、だって飼料用の取引き価格は80円でしょ.エンゲル係数高さ考えてもらいたい。備蓄米2000円でも高過ぎる高いから買えない人沢山居ます良い米食べたい人はそれなりの買えば良い、車に例えば経済的に軽自動車しか買えない人に、何がどうでもクラウン、ベンツキャデラックを買えと?それは酷でしょアンタね。以上デス農協は誤魔化すな!!。

ぬおーげさんの言う通り、要は良い美味しい米買える人は1キロ一萬円でも出せば?本人の自由ですね、然し世の中年金カスカスの人沢山居ます、どうしても5キロ3500円で売りたいなら売れば良いじゃないの、然し憲法に生存の権利有ります、私現役の時は一生懸命働き、会社やって人よりも沢山納税しました子供も沢山従って貯金無し、今こそ私達にご苦労さんの意味でお米無料でくれてもバチは当たらないと思いますね若い人が納税して無い人に給付金不公平だと言う人居ますが貴方を育てたのは私達デス、今の人は恵まれてますね、戦後食うや食わずで子供育て、今もうすぐ死ぬと言う時に又食うや食わずですか、今の人は子供手当て有るよね、私の時無かった。もしそれが時代だと言うなら私達にご苦労さんと年金や給付金バンバン撒いて下さいな、私達親の世代支えました、それで良いじゃないの今度は貴方が支えて下さいね。今の政治家未来の子供に借金をどうのこうの言い訳ばかり、その時アンタも骨に成ってるよ。言い訳するな、その時の子供は頭良いじゃないの何とかするさ、最悪ハイパーインフレやって一度デフォルトすればチャラですよ。最悪の時は体裁なんか屁でも無いよ。アルゼンチンは何回デフォルトしたの?でも国消滅してません。先進国サミット抜けても国民全員縛り首ならないよ。また技術磨いて貿易すればチャラ。だから若い人が非納税者に給付金不公平大きな間違い、貴方足元を見なさいよ、逆に我々に給付金くれれば、ジイジは馬鹿だから孫にお小遣いあげちゃう。以上、年寄り大切に、だって一生懸命生きてきたもん、米粒位食べさせて下さいね。

今年は米大豊作デスよ、千葉の田んぼ何処を見ても稲穂が頭を垂れてます、たわわに実るとは此の事、他府県で不作だと、米は多少水や低温日照不足でもそれなりに出来るもんですよ。農協は不作だと言い昨年より一万円以上高く買ってるみたいだけど、そんなの米が高いからと言い訳する為でしょ。勝手に買わせておけば、政府が買う時は問答無用で安く買えば良い、農協の損失何か、知った事無いでしょ。他で補えば、情報に拠りますと千葉の2等米は12500円位だそうですよ、2等米と言っても普通に全然食べられますよ、一俵ですから1キロ二百二十円、精米すると二百五十円位だそうですよ。2等米でももう少し、18000円位1等米なら26000円位農家に払って下さいよ。農家は辛いですから。てな事で宜しくお願い致しますね。

私の説も間違いでは無いでしょ、鬼頭宏さん人口研究してる教授さんはああしろこうしろとは言ってませんが、人口減少は今の社会性だと言ってます、だから少子化対策に幾らお金を掛けても子供は増えません。馬鹿な親がパチンコ、食事会、旅行、で無駄使いするだけ、高校無償化以ての外育児手当ても廃止、だって少子化対策の資金3倍に増えてるのに、出生率は下がるばかり。こんなアホな話は無い。此れは少子化の話であって、他の経済効果は話が別と考えて下さいね、子供育てるのに苦しい家庭は、給料明細や確定申告で分かるよね、そこに資金を投入すれば良いでしょう。もう一つの対策は年寄り、じじばばにタップリ年金やる事ですよ、今まで一生懸命働いて、今の日本になったんでしょ、ご褒美ですよ。でじじばばは甘いから孫にはやれ小遣いだ入学祝いだ、事有る毎に金をつかうもんだよ。すれば若夫婦ももう一人つくろうかなんてね、思うかもよ。だからじじばばに年金タップリあげちゃう事にしましょうね。これで万歳🙌万歳🙌万歳🙌デス。

大切な事2つ書き忘れました。じじばばにタップリ年金あげちゃう作戦でこれには大きな計略が、じじばばが貯金ばかりすると、効果的じゃ無いと思うけど大きな間違い、国民の金融財産が増えれば増える殆ど財産のπパイが大きくなる、すると国債の発行力も上がると。それからもう一つじじばばは後20年生きれば良い方、下手すると5年位かもね、するとじじばばの貯金は誰の物、若夫婦アンタ等の物でしょ、アンタ等お金儲けたね〜万歳🙌万歳🙌万歳🙌デス。

此の案に皆賛成みたいだって「?」無いから、税金の再配分は政府の仕事、選挙で赤字減少出来る人が政権やれば。出来ないのにデカイ事言わないで、何でもかんでも資金投入で赤字拡大、幾ら使っても良いなら小学生だって出来るよ。オット小学生に失礼な事言って仕舞いました御免なさいね。デモ此れは理想デス、経済、生活等上がればそれなりに経費も嵩む事位私も解ります、だからこそ無駄無く予算を組んで下さいよ、新人議員にハンカチ代十万配る「私も欲しいです」元は税金では無いでしょか違うにしても私らの感覚とはかけ離れてますよ、何か解らないけど、キックバックあるんじゃないかな。十万円欲しいです食料高いから。

やったー、ヤッパリ分かってくれる人沢山、本当にありがとう🙏次の選挙新党結党だ!!その時声掛けてね!間違いは無い、そう間違いは無いでしょ、何か補足有る方言って下さい、今の議員と違って聞く耳有ります集まって欲しいですちゃんとした人、私腹を肥やす人や人に十万円配る者は国賊だよねー、我々は義賊、梁山泊、ルパン三世、怪傑ハリマオーだ、バットマン、ウルトラマン、ウルトラマンは大げさデスね。此の事を変と思う方居るわけ無いデスね、だって私の事無しで世の為だもの

やったー!!私の意見賛成殆どデスね、だって「?」無かったからちゅー事デスでは次の選挙新党結党だ!そして皆が希望と夢を持てる世にしよう、何かガソリン暫定税金廃止、此れは嬉しいです、が代りの名前の違う税金付ける、ふざけんな、そんなんだったら幾らデモ、私所得税始め健康保険税あらゆる税金廃止デス。選挙でうかったら「日本国、国民守る会費」名目平均収入の50%企業も同じ強制徴収これでだめなら問答無用の売り上げ税、額面の30%位でどうだ

海外に本社の時は

関税100%位不動産の資産税の代りに日本国籍の500倍位不正の時は財産没収か10000ぱせんとでどうだ!日本国籍の企業は今と余り変わらない、さあどうだ!こんな事言いたくないけど、余りにも狡いネズミが多過ぎる。地球ファウストデス。

やったー!!私の意見賛成殆どデスね、だって「?」無かったからちゅー事デスでは次の選挙新党結党だ!そして皆が希望と夢を持てる世にしよう、何かガソリン暫定税金廃止、此れは嬉しいです、が代りの名前の違う税金付ける、ふざけんな、そんなんだったら幾らデモ、私所得税始め健康保険税あらゆる税金廃止デス。選挙でうかったら「日本国、国民守る会費」名目平均収入の50%企業も同じ強制徴収これでだめなら問答無用の売り上げ税、額面の30%位でどうだ

海外に本社の時は

関税100%位不動産の資産税の代りに日本国籍の500倍位不正の時は財産没収か10000ぱせんとでどうだ!日本国籍の企業は今と余り変わらない、さあどうだ!こんな事言いたくないけど、余りにも狡いネズミが多過ぎる。地球ファウストデス。

何か有るなら言って下さい。速い話しが、政治家はちゃんと政治やってくれればいいんだよ、馬鹿な事言わず。

ヤッパリ、では政治家さん年寄りに年金あげちゃう作戦実行だ!!!

政治家さんここらで軌道修正しないと不味いのでは、私会社経営してました、人より沢山税金納めました。子供3人デス、お金かかりましたよ、その為貯蓄はほぼ無し、なのに何処かの政治家は一人2000万円位貯金するのが普通だと、年金当てにしては駄目だと言いました、そんな事子供育てる前に言って下さい、分かってたら今頃貯金が5000万円位、年金当てにしなくてもそこそこ、だから子供達には言いました子供は要らない自分が生きる事考えろと、長男は未婚子供無し次女は夫婦二人で子供無し、長女だけ言う事聞かず子供3人今子育てで苦しみ抜いてます。だから言わな事じゃ無い。子供は所詮国の奴隷税金納めて終わり、孫だって奴隷の子供は所詮奴隷、皆さん子供はせいぜい一人デスよ。年取ってから苦しむのは辛いです。食料高い価格変化激しい生鮮食品上がるのは早く、下がらないタマゴ、納豆、豆腐、メザシ庶民の味方が今はタマゴ16円が28円他の3品倍の値段、多少上がるのは仕方ないですけど、年金倍になってますかね?狡い事してる政治家や経営者今のうちだけデスよ、良い思いは、年金真面目に掛けました、でも政治家のハンカチ代にも足りません、オニギリ食べるパフォーマンス腹立つこっちは備蓄米の一粒も無い、増して1キロ80円の飼料用米人間に売る時は400円、ふざけるな、小泉米5キロ1000円でも高いわ!!今のままやってたら安倍さんみたいになるかもね。オラ知らねー!小泉さん未だパンチ足りませんね、プーチン北海道来るなら来てみろ!返り討ちで、樺太、千島、カムチャツカ、シベリア迄取ってやる、習近平尖閣手出して見ろ、満州解放だ!トランプ関税関税馬鹿の一つ覚えがシュワちゃんと代われ、お前はクビだ!。此れくらいの覚悟で政治家やれ!今の日本の工業力1日のドローン生産力三十万台位有るよ一月1000万台近く、此れくらいでモスクワ包囲してやれ、何時までもウクライナをイジメるな!!