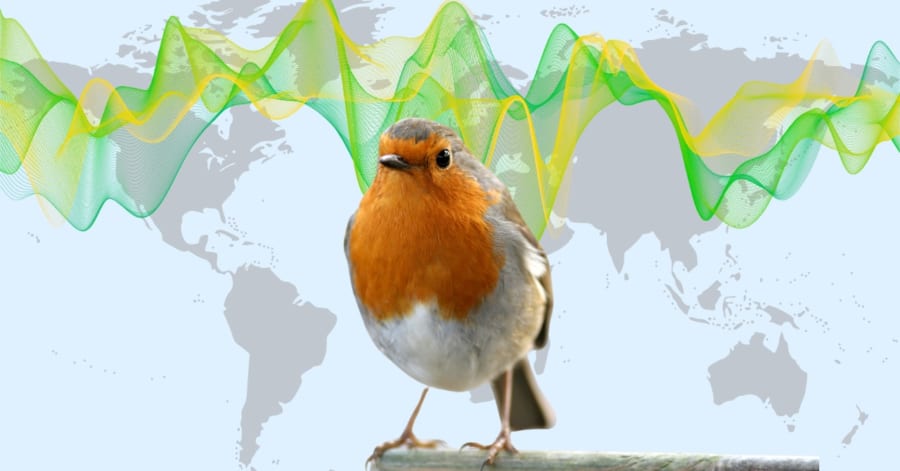

鳥類の磁気感覚は量子限界に達している

謎を解明するため研究者たちは、「エネルギー分解能限界(ERL: energy resolution limit)」という指標を用いました。

ERLは、センサーが磁場を測定するときの基本的なパラメータであり、理論的にどの程度の精度が実現可能かを示す概念です。

ここでいう「センサー」とは人工の機械だけでなく、動物の体内にある分子や組織も含まれます。

そして研究者たちは、鳥類の磁場を感じ取るために使用すると考えられている、いくつかのメカニズムに対して、エネルギー分解能限界を用いた評価を行いました。

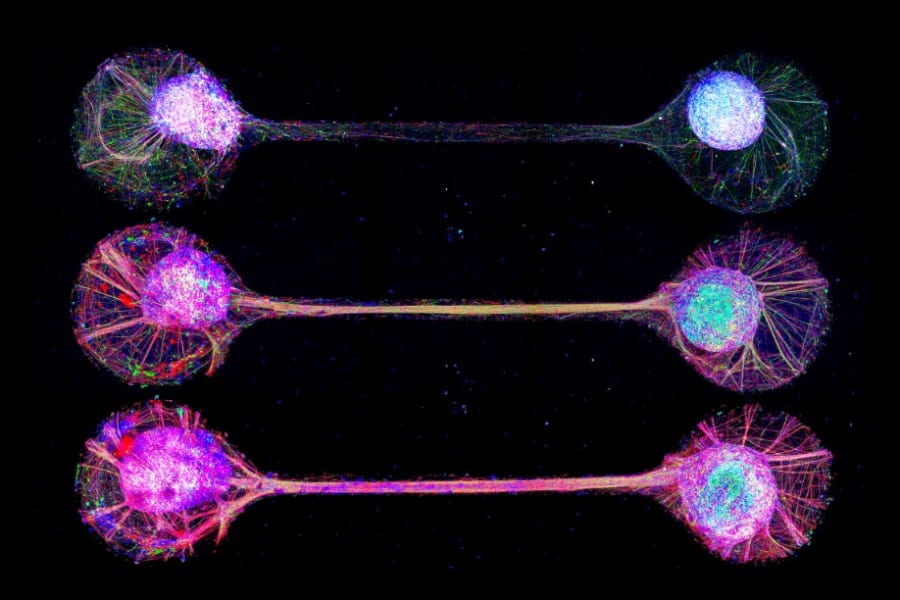

まず1番目に注目されたのが、ラジカル対機構(Radical-pair)です。

これは、網膜などに存在するクリプトクロム(タンパク質)の中で生じる「ラジカル対」という特別な電子状態が、地球磁場によって化学反応の割合をわずかに変化させる仕組みです。

鳥の目の中で、この変化があたかも“視覚情報”のように捉えられるのではないかと考えられています。

2番目に着目されたのはマグネタイト機構(Magnetite)です。

マグネタイト機構は、くちばしや頭部などに微量に含まれる磁性鉱物が関わる仕組みと考えられており、磁石と同じ性質をもつ物質が地球磁場の力を受けることで、わずかに動くような感覚が神経へ伝わり、方角を感じ取るのではないかという考え方です。

これは、いわば体内に小さなコンパスの針があるイメージに近いといえます。

3番目に近年注目されているのが、MagR機構です。

これは、鉄を含むタンパク質「MagR」とクリプトクロムが複合体を作って協力し合うことで、磁場を感知する仕組みとされています。

この機構もラジカル対機構と同様に網膜に存在すると考えられています。

ラジカル対機構とマグネタイト機構の両方の要素を兼ね備えた“ハイブリッド”として位置付ける研究者もおり、実験的な検証が進められています。

4番目に検討されたのが、誘導(Induction)機構です。

これは磁場の変化を直接電気信号として読み取る方法として知られており、魚の仲間やハトなどは、磁場変化による微弱な電気的な変化が神経インパルスとして脳に伝わる可能性があります。

(※今回の研究は「特定の1種類の鳥」ではなく、鳥類全般に関わる理論的な分析が中心です。論文内では、ヨーロッパコマドリ(European robin)など磁気覚研究の代表的なモデル生物のデータや、これまでに報告されている複数の鳥類の実験結果を引用・参照してはいますが、「○○という1種類の鳥を詳しく調べた」というわけではありません。むしろ、渡り鳥全般やピジョン(ハト)など多様な鳥類に関する研究結果を総合的に扱い、“鳥類に共通する磁気受容メカニズム”としてラジカル対機構やマグネタイト機構、MagR機構などを評価した、理論・モデルベースの解析と考えるとよいでしょう。)

結果、ラジカル対機構とMagR機構はいずれも量子限界に迫る機能を持っている可能性が示されました。

これらの2つの機構がともに網膜にあると考えられることから、鳥たちは網膜を使って方向を決めていると考えられます。

もし人間に同様の仕組みがあった場合、渡りの季節になると目が特定の方向に向いてしまうような症状が起こるかもしれません。

一方、誘導機構は理論的にみても量子限界から遠く、マグネタイト機構は中間的な位置付けといえます。

研究チームはこれを指して「自然界は私たちの想像以上に巧妙なセンサー設計を行なっている可能性がある」とコメントしています。

今回の分析は主に理論的な手法に基づくものですが、「もし自然界でこうした高感度が実現しているとすれば、どのくらいの分子数・どんな配置が必要か」という具体的な目安を与える点で大きな意味を持ちます。

今後、実際の鳥類や他の動物の体内でこれらのメカニズムがどのように働いているのか、さらなる実験的検証が期待されます。

こうした理解が進めば、将来的には生物がもつ高感度センサーをヒントにした革新的な人工マグネトメーターの開発につながるかもしれません。

科学技術だけでなく、動物の行動や進化の謎にも光を当てる重要なステップとなるでしょう。

![[W.P.S.] 防水スプレー 除菌 抗菌 防汚 機能付き 大容量420ml 日本製](https://m.media-amazon.com/images/I/41aHfy9uuZL._SL500_.jpg)

![[WILL CLENS] シューズパウダー 日本製 無香料 シューケアキット 靴 消臭 パウダー (1本)](https://m.media-amazon.com/images/I/41m8Ig2XigL._SL500_.jpg)

![よーく聞いてね!3つのヒントで学ぶ!どうぶつカード ([バラエティ])](https://m.media-amazon.com/images/I/51zT3OcliFL._SL500_.jpg)