チップ文化の実態とデジタル化で変わるプレッシャー

チップ文化は、特にアメリカを中心とする多くの国で根付いており、サービス業における重要な経済システムの一部となっています。

レストラン、タクシー、ホテルなどでは、従業員の基本給が低く設定されており、チップが収入の大部分を占めることも珍しくありません。

例えば、アメリカのレストランでは、ウェイターの時給は最低賃金よりも低いことが多く、その分をチップで補う仕組みになっています。

一方で、ヨーロッパの多くの国では、チップはサービス料としてあらかじめ料金に含まれている場合があります。

日本でもチップは不要です。

本来、チップは「良いサービスに対する感謝の気持ち」として渡されるものでした。

しかし、最近のデジタル決済の普及により、会計時にタッチパネルでチップ額を選ばされるケースが増え、顧客が「強制されている」と感じることが多くなっています。

例えば、カフェでコーヒーを1杯買うだけでも、タッチパネルに「チップを選択してください」と表示され、15%、18%、20%の選択肢が示されることがあります。

中には「チップなし」の選択肢が目立たない形で配置されており、心理的に押しづらい設計になっていることもあります。

また、レジの店員が目の前で操作を待っている状況では、顧客は断りにくさを感じやすくなり、予定していなかったチップを支払ってしまうケースも多く報告されています。

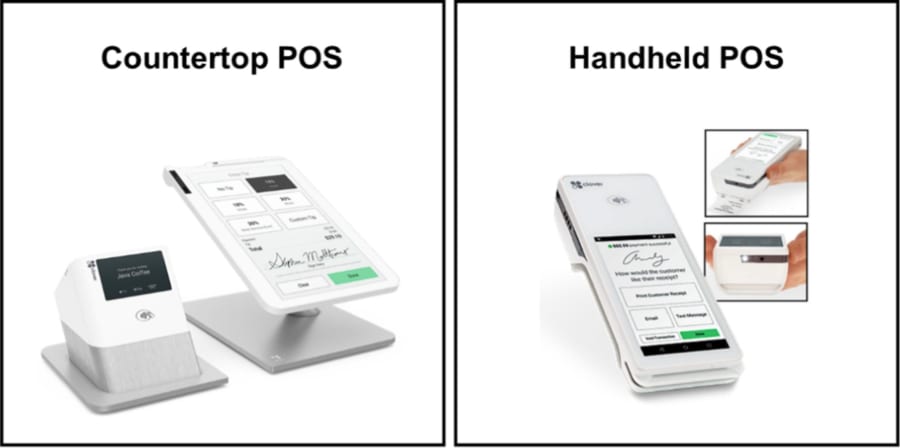

特に、ハンドヘルドPOS端末(店員が持つ携帯型の決済端末)では、店員が目の前で操作するため、顧客は「見られている」というプレッシャーを感じやすくなります。

一方、カウンタートップPOS(レジに固定された端末)では、店員の視線が直接及ばないため、比較的自由にチップを選べる状況になります。

このような違いが、顧客の心理や店舗の売上にどのような影響を与えるのかについて、研究が行われました。

「チップを払うように」という無言の圧力は、果たして顧客にどんな影響を与えるのでしょうか。

![[WILL CLENS] シューズパウダー 日本製 無香料 シューケアキット 靴 消臭 パウダー (1本)](https://m.media-amazon.com/images/I/41m8Ig2XigL._SL500_.jpg)

![よーく聞いてね!3つのヒントで学ぶ!どうぶつカード ([バラエティ])](https://m.media-amazon.com/images/I/51zT3OcliFL._SL500_.jpg)

![シルバーバック かわいい海の生きもの CUBE 2X2 キューブ ツーバイツー|海の生き物デザイン 立体パズル スピードキューブ 5cm 子ども〜大人向け 知育 ギフトに最適 ([バラエティ])](https://m.media-amazon.com/images/I/41EJOOLgGXL._SL500_.jpg)