アセトアミノフェンと胎盤の謎

今回の研究では、まずアメリカ・テネシー州に住む黒人女性307人を対象として、妊娠中期(約22週前後)の血液サンプルを採取し、アセトアミノフェン(パラセタモール)の代謝物がどの程度検出されるかを分析しました。

自己申告ベースではなく血液中の成分を直接測定することで、記憶違いや報告漏れの影響を抑え、妊娠中に実際に薬を服用していたかどうかをより客観的にとらえた点が大きな特徴です。

また、研究チームは生まれた子どもたちが8~10歳になった段階で追跡調査を行い、ADHDの診断や治療薬の服用状況を確認しました。

その結果、母親の血液からアセトアミノフェン代謝物が検出されたグループの子どもは、そうでないグループの子どもと比べてADHDの診断率が約3倍高いことがわかりました。

ここでいう「3倍」という数字は、あくまで観察研究において「リスクの高さが示唆される」レベルであり、アセトアミノフェンが直接ADHDを引き起こす因果関係を証明したわけではありません。

研究チームは母親の年齢やBMI(体格指数)、社会経済的地位、近親者の精神状態などを統計的に調整しても、この関連が顕著に残っていたと報告しています。

一方で、妊娠中期の血液からアセトアミノフェン代謝物が検出された母親は約20%でした。

この検出率が示すのは、「頻繁にアセトアミノフェンを使用していた可能性が高い母親」であるということです。

なぜなら、アセトアミノフェンの体内での半減期は3~4時間程度と比較的短く、一回の服用だけでは検出されにくいからです。

研究者たちは、今回検出されたケースについて「服用頻度が高かったか、直近に服用したか、あるいは両方の条件に当てはまる可能性がある」と推測しています。

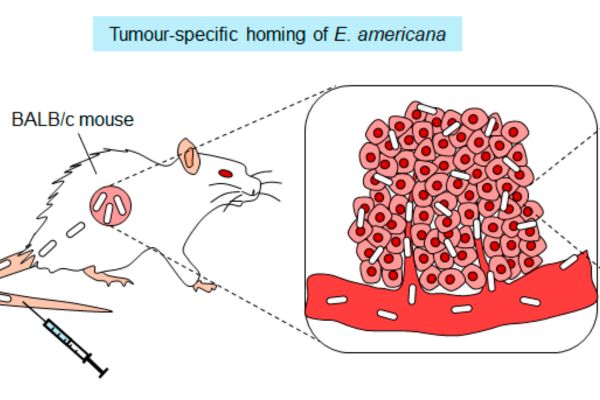

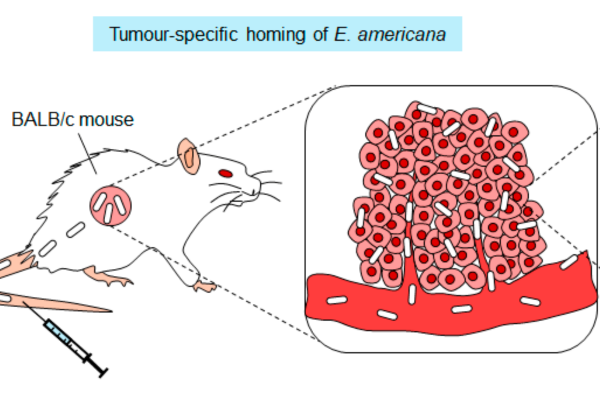

さらに、研究チームは307人のうち174人の胎盤組織も入手して詳しい遺伝子発現を調べました。

その結果、アセトアミノフェンが検出された母親の胎盤では免疫系やエネルギー代謝(酸化的リン酸化)にかかわる遺伝子の活動が大きく変化していることが確認されました。

酸化的リン酸化: 細胞のミトコンドリアが酸素を使ってエネルギー(ATP)を産生する主要な仕組みの一つ

動物実験などでも似た変化が報告されており、これらの変化が胎児期の脳発達に影響することでADHDリスクが高まるのではないかと考えられています。

研究者たちは、免疫反応やエネルギー供給を担う重要な遺伝子の乱れが、脳の成長段階における神経発達の障害につながる可能性があるとし、さらに詳しいメカニズム解明に期待を寄せています。

![[コロンブス] キレイな状態をキープ 長時間撥水 アメダス 防水・防汚スプレー420mL](https://m.media-amazon.com/images/I/31-OcmTs2LL._SL500_.jpg)

![シルバーバック【カンタン!たのしい!水の生きもの砂絵セット】 幼稚園 小学校 入園 入学 お祝い プレゼント 準備 ([バラエティ])](https://m.media-amazon.com/images/I/515gZ4F-QYL._SL500_.jpg)

![流星のロックマン パーフェクトコレクション -Switch【Amazon.co.jp限定】特典 アイテム未定 & 【早期購入特典】『アレンジBGM4曲』+『「星河スバル」と「ウォーロック」の待ち受けキャラクター』DLC印字チラシ[有効期限:2027年3月27日(土)まで] 同梱](https://m.media-amazon.com/images/I/51NUH0kspfL._SL500_.jpg)