従来のmRNAワクチンはウイルス部品の1つだけを免疫に覚えさせる

新型コロナウイルスのパンデミックをきっかけに、私たちは「mRNAワクチン」という新しいタイプのワクチンを手に入れました。

mRNAワクチンがそもそもどんな仕組みか、ご存知でしょうか。

これは、ウイルスなどの病原体の特徴となる部品(タンパク質)の作り方を、「mRNA(メッセンジャーRNA)」という小さな設計図の形で体内に送り込むワクチンです。

送り込まれたmRNAを受け取った私たちの細胞は、その指示に従ってウイルスの一部のタンパク質を作ります。

つまり、細胞が自ら「ウイルスのパーツ」を製造する工場になるわけです。

細胞が作り出したこのパーツを免疫細胞は「敵」と認識して強烈に記憶します。

そして後日、本物のウイルスが侵入してきた時には、その記憶を頼りに免疫細胞が迅速に敵を排除できる、という仕組みです。

新型コロナウイルス感染症が世界的に広まった際、ファイザー社とモデルナ社が開発したのが、このmRNAタイプのワクチンでした。

このワクチンの最大の特徴は、何と言っても「速さ」です。

従来のワクチンが開発から量産まで何年もかかっていたのに対し、mRNAワクチンはウイルスの遺伝情報が明らかになってからわずか数ヶ月で実用化されました。

パンデミックという緊急事態の中で、このスピードはまさに救世主でした。

しかし、mRNAワクチンにも弱点はあります。

このタイプのワクチンでは、免疫が記憶するのはウイルス全体の中でも特定のほんの一部分のパーツ(タンパク質)の情報だけです。

そのため免疫の反応がやや偏ってしまい、ウイルスが変異した場合、対応力が弱まる可能性も指摘されています。

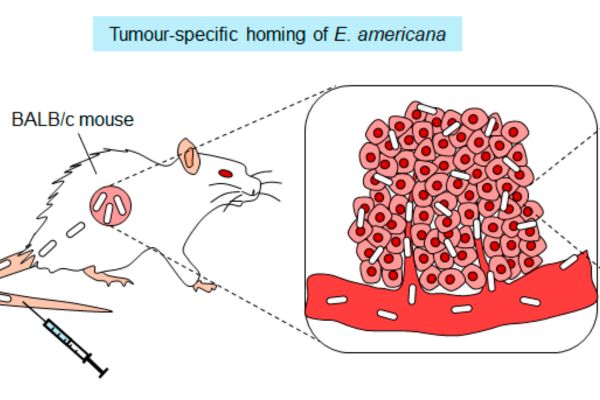

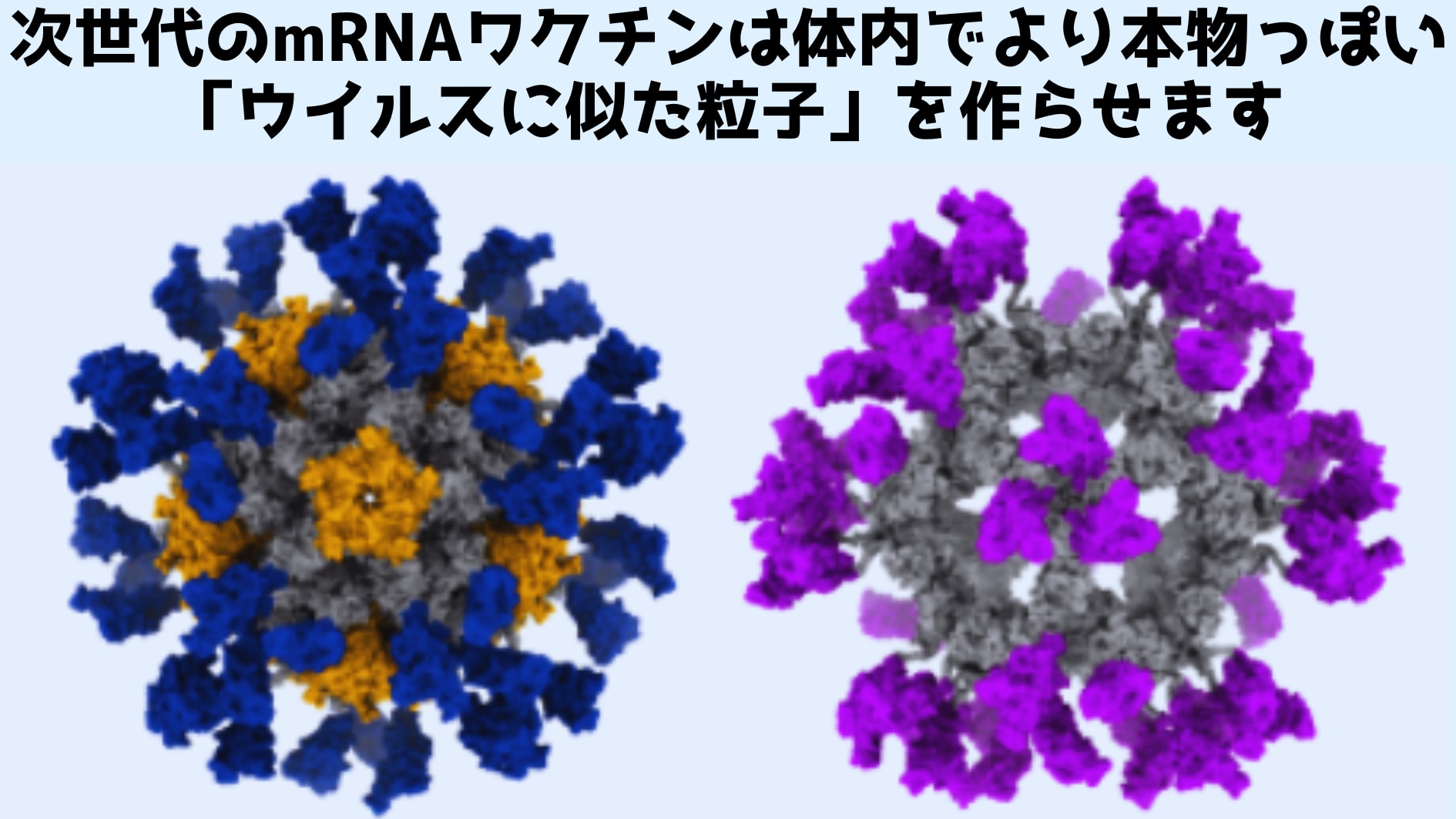

これに対して「タンパク質粒子型ワクチン」という別のタイプのワクチンもあります。

これはウイルスのさまざまな部品(タンパク質)を集めて「粒子状」にしたもので、免疫にとってはまるで本物のウイルスが来たかのように見えるため、より強力で持続的な抗体が作られます。

ここでちょっと指名手配犯の人相書きで例えてみましょう。

従来のmRNAワクチンは、入口に大きなポスターを1枚貼る方法と言えます。

しかし、新しいmRNAワクチンは同じポスターを小さめにして壁一面にびっしり貼る方法です。

教える内容(スパイク/RBD)は同じでも、数と並べ方が違うため、通行人=免疫が強く、確実に覚えやすくなるわけです。

どちらが効果的かは状況によりますが、ウイルスの変異が激しい場合、後者の方が総合的に対応できる可能性が高くなります。

ただし、この粒子タイプのワクチンには重大な欠点もあります。

mRNAワクチンほど製造が速くなく、量産には手間とコストがかかる傾向があります。

つまりmRNAワクチンは「スピード」で圧倒的に優れ、一方でタンパク質粒子タイプのワクチンは免疫反応の「パワー」が非常に強い、という別々の強みを持つ状態でした。

そこで研究者たちは考えました。

mRNAワクチンの「スピード」と、タンパク質粒子ワクチンの「パワー」を両立することはできないだろうか?

言い換えれば、ワクチン技術の「いいとこ取り」を狙った新しい挑戦を始めたのです。

もしこれが実現すれば、素早く作れて、しかも免疫反応も非常に強力という理想的なワクチンが誕生するかもしれません。

でも、本当にそんな夢のようなことが可能なのでしょうか?

それとも、現実はそんなに甘くないのでしょうか?

それを確かめるために、今回の研究は行われたのです。

![[コロンブス] キレイな状態をキープ 長時間撥水 アメダス 防水・防汚スプレー420mL](https://m.media-amazon.com/images/I/31-OcmTs2LL._SL500_.jpg)

![[WILL CLENS] シューズパウダー 日本製 無香料 シューケアキット 靴 消臭 パウダー (1本)](https://m.media-amazon.com/images/I/41m8Ig2XigL._SL500_.jpg)

![シルバーバック【カンタン!たのしい!水の生きもの砂絵セット】 幼稚園 小学校 入園 入学 お祝い プレゼント 準備 ([バラエティ])](https://m.media-amazon.com/images/I/515gZ4F-QYL._SL500_.jpg)