マウスも救命処置を行うことが判明

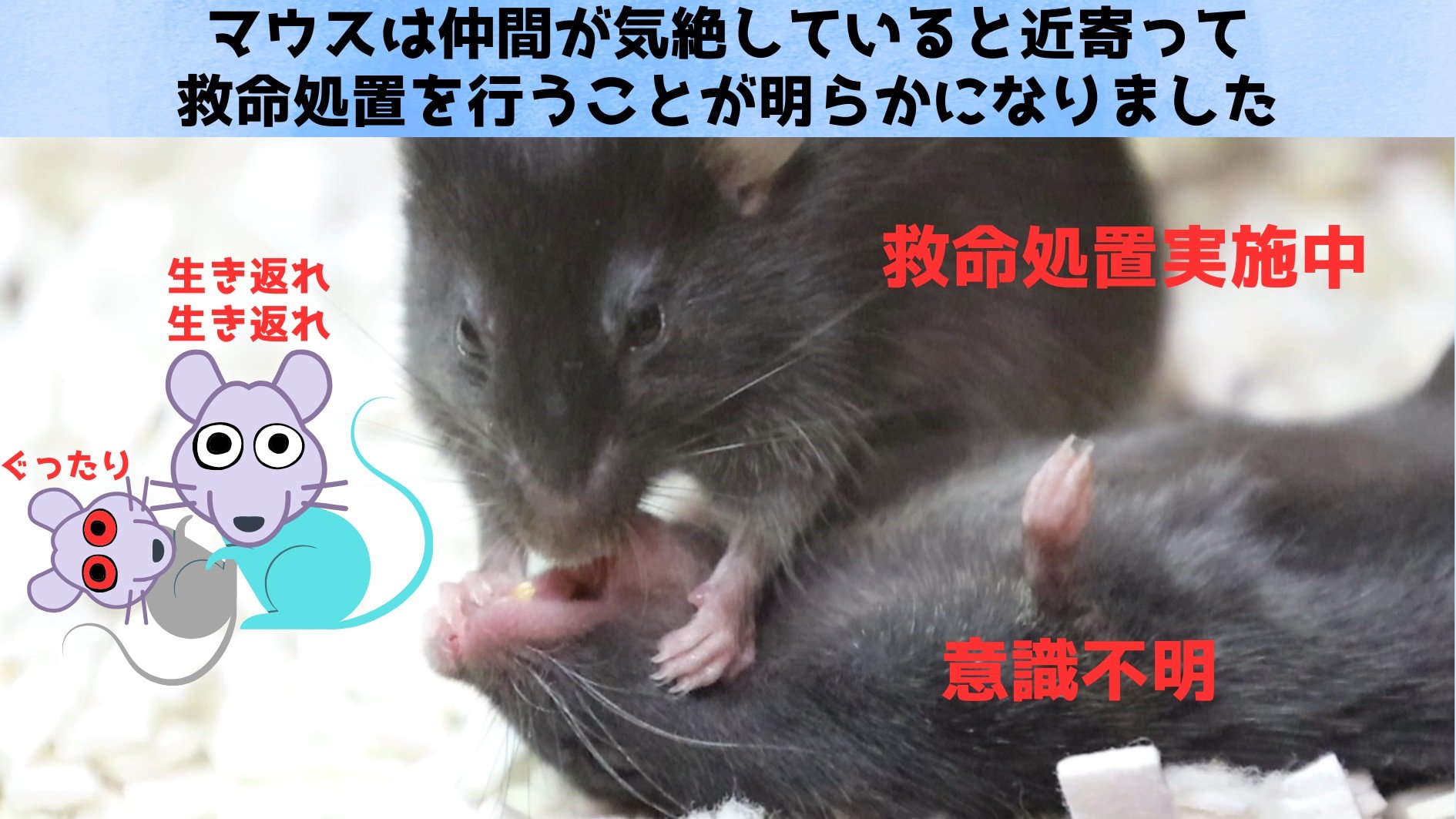

今回の研究では、まず「麻酔をかけられて意識がないマウス」を、元気なマウスと同じケージに入れ、その様子を観察しました。

観察時間は平均して13分ほどでした。

その間、元気なマウスが倒れている仲間にどのような行動をとるかを詳細に記録し、後から行動パターンを分析したのです。

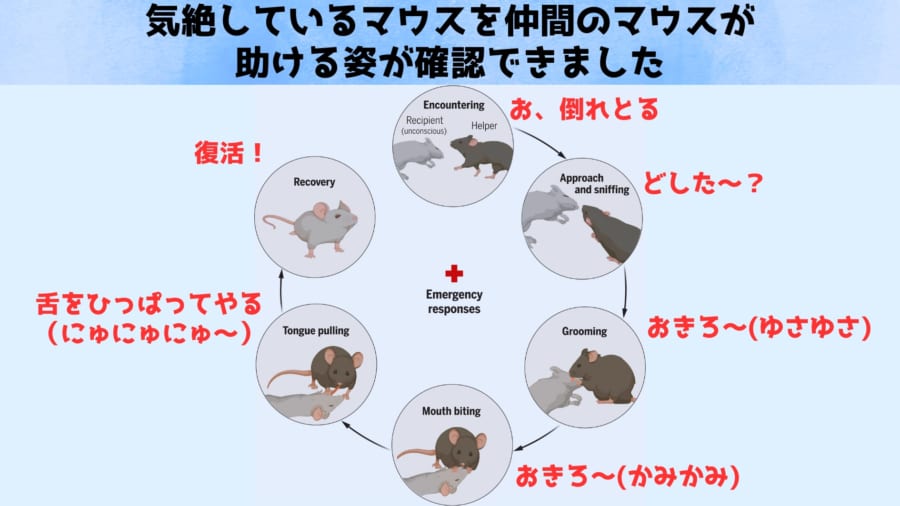

すると、最初は相手の匂いを嗅いだり、毛づくろいするなど軽めの接触が多く見られました。

しかし、仲間がなかなか動かない状態が続くと、行動は次第にエスカレートしていきます。

具体的には、口や舌を噛んだり、さらには舌を引っ張り出すような動きをして、気道がふさがらないようにしているかのようにも見えました。

さらに、研究チームは別の実験で「意識のないマウスの口の中に小さなプラスチックのボールを入れる」という方法をとりました。

すると約80%のケースで、元気なマウスがそのボールをうまく取り除く行動を見せたのです。

こうした“応急処置”にも似た行動を受けたマウスは、何もしない場合よりも早く目を覚まし、再び動き出すことが確認されました。

仲間が無事に動き出すと、助ける側のマウスは徐々に行動をやめるという興味深いパターンも明らかになったといいます。

なお、研究チームは「すでに死亡したマウス」を使った条件でも実験を行い、意識の有無だけでなく“生死そのもの”が助ける行動にどう影響するかを比較しています。

死んだ個体に対しても、口や舌を噛むといった強めの刺激行動が見られたと報告されており、マウスたちが「反応のない相手」に対して共通の行動をとる傾向があるのではないかと考えられています。

このように、たった数分の観察時間のうちに、マウスたちが倒れた仲間を単なる好奇心ではなく、あたかも「回復を促すかのような」行動で刺激している事実が確かめられました。

研究チームによれば、マウスが仲間を助けるのは、学習によるものだけではなく、もともと備わった本能的な行動である可能性が高いと考えられています。

実験に用いられたマウスは生後2〜3か月ほどで、倒れた仲間にこうした「応急処置的な行動」をするのを見た経験はなかったはずです。

それでも口を開け、異物を取り除くような行動を自然にとれたということは、経験や訓練ではなく「生まれつきのプログラム」によって行われていると推察されます。

さらに、麻酔をかけられた相手が「よく知っている仲間(同じケージで暮らしていたマウス)」であるほど世話をする時間が長くなることもわかっています。

これは、仲間との結びつきが強いほど助けようとする気持ちが強まる証拠かもしれません。

そして、その背景には脳内の「オキシトシン放出ニューロン」が重要な役割を果たしていると研究者たちは指摘しています。

オキシトシンは、ヒトを含む多くの哺乳類で「社会的な絆」や「思いやり」といった行動を引き出すホルモンとして知られており、出産や授乳にも欠かせない存在です。

今回の結果は、このオキシトシンがマウスの“助け合い”の本能にも深く関わっている可能性を示しています。

![[WILL CLENS] シューズパウダー 日本製 無香料 シューケアキット 靴 消臭 パウダー (1本)](https://m.media-amazon.com/images/I/41m8Ig2XigL._SL500_.jpg)

![[W.P.S.] 防水スプレー 除菌 抗菌 防汚 機能付き 大容量420ml 日本製](https://m.media-amazon.com/images/I/41aHfy9uuZL._SL500_.jpg)

![シルバーバック かわいい海の生きもの CUBE 2X2 キューブ ツーバイツー|海の生き物デザイン 立体パズル スピードキューブ 5cm 子ども〜大人向け 知育 ギフトに最適 ([バラエティ])](https://m.media-amazon.com/images/I/41EJOOLgGXL._SL500_.jpg)