なぜマウスは仲間を救うのか?

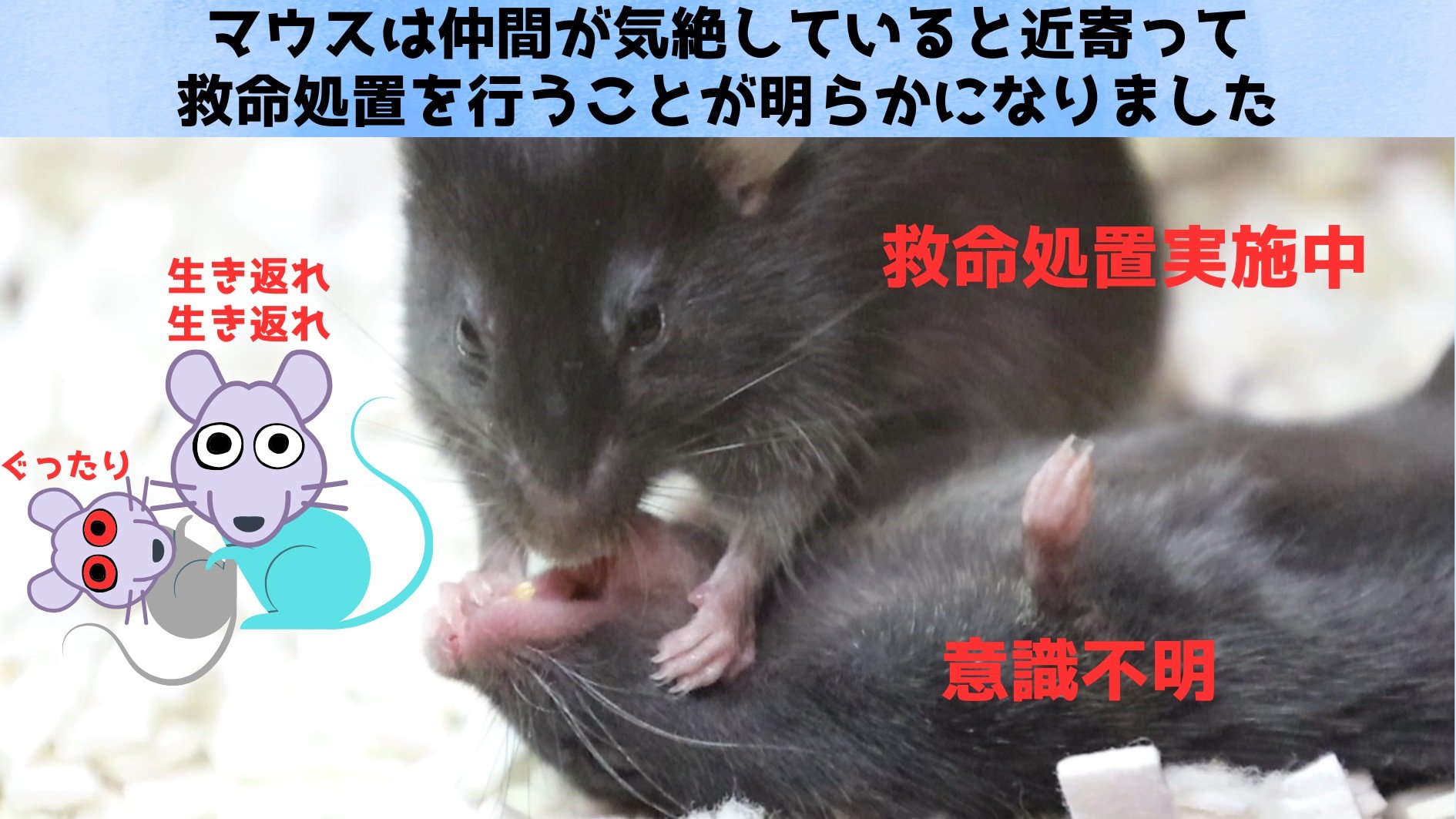

今回の研究が示す「マウスによる応急処置的行動」は、これまでの常識を大きく覆す発見だと言えます。

社会性や知能が高いとされる動物だけが仲間を助け合うと考えられてきましたが、実はごく小さなマウスにも、倒れた仲間を回復させようとする積極的な本能が存在していたのです。

こうした行動は、進化の過程で「群れ全体の生存率を高める」ために有利にはたらいた可能性があります。

仲間を救えば、自分自身にとっても将来的に利益がある——それが自然界の厳しい環境で生き延びるための一つの戦略なのかもしれません。

同時に、今回の結果を人間の心肺蘇生法(CPR)などと完全に同一視することはできない点にも注意が必要です。

マウスは舌を引っ張ったり異物を取り除いたりしていますが、人間が行うような高度な技術を身につけているわけではありません。

それでも仲間を回復させるうえで効果があったことは事実であり、その背後にはオキシトシン放出ニューロンなど、共感や愛着を司る脳内メカニズムがかかわっていると考えられます。

今後は、野生のマウスや他の小型げっ歯類でも同じ行動が見られるのか、どれほど多くの動物にこの“助け合い”が広がっているのかを調べる研究が期待されます。

この発見がさらに進めば、私たちの「動物の社会性」に対するイメージが大きく書き換えられるだけでなく、人間の思いやりや助け合いの本質を見つめ直すヒントにもなるかもしれません。

![[WILL CLENS] シューズパウダー 日本製 無香料 シューケアキット 靴 消臭 パウダー (1本)](https://m.media-amazon.com/images/I/41m8Ig2XigL._SL500_.jpg)

![[W.P.S.] 防水スプレー 除菌 抗菌 防汚 機能付き 大容量420ml 日本製](https://m.media-amazon.com/images/I/41aHfy9uuZL._SL500_.jpg)

![シルバーバック かわいい海の生きもの CUBE 2X2 キューブ ツーバイツー|海の生き物デザイン 立体パズル スピードキューブ 5cm 子ども〜大人向け 知育 ギフトに最適 ([バラエティ])](https://m.media-amazon.com/images/I/41EJOOLgGXL._SL500_.jpg)