人工原子による光の“再放出”ショー

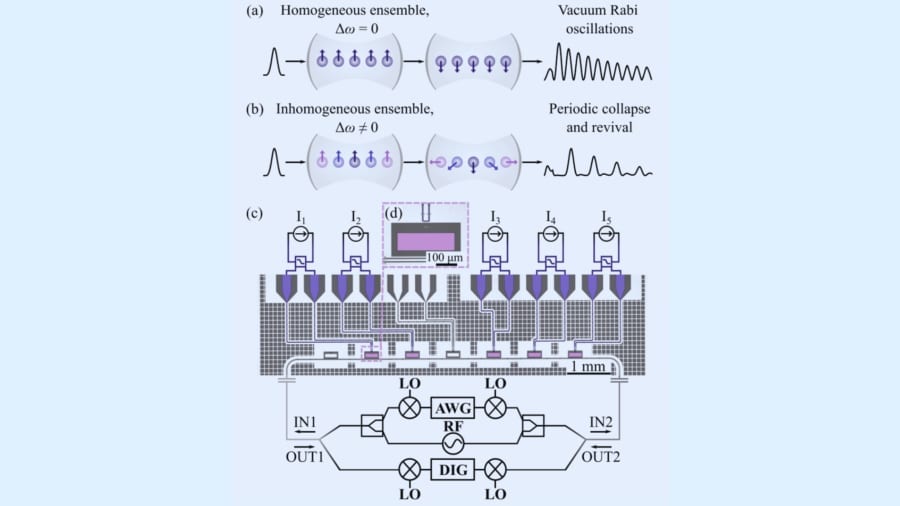

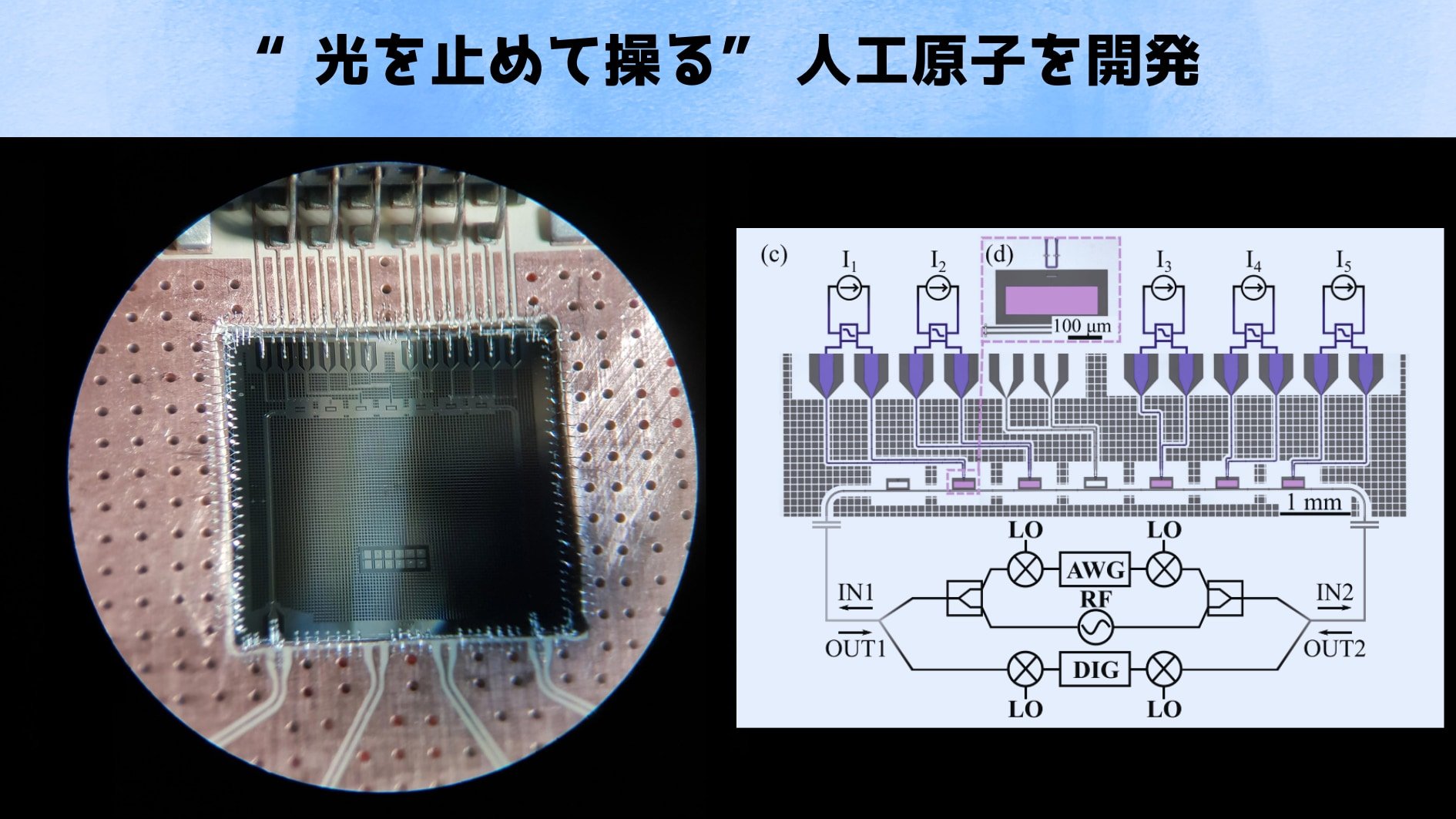

“光を止めて操る” 人工原子を開発 / 今回の実験装置とその働きを図で示しています。以下、それぞれのパネルを日常の言葉で説明します。 (a) 均一な人工原子による振動の様子 ・この図は、すべての人工原子が同じ設定になっている場合を表しています。 ・短いパルスを入れると、すべての人工原子が同じタイミングでエネルギーを交換し始め、一定のリズム(真空ラビ振動)で動く様子が描かれています。 (b) 周波数を少しずつ変えた場合の再放出現象 ・こちらは、人工原子の設定を少しずつ変えて、異なる周波数に合わせた場合のイメージです。 ・最初はエネルギーがばらばらに分散してしまいますが、やがて各人工原子の動きがまた揃い、まとめてエネルギーを放出する現象が起こります。 ・つまり、人工原子が「バラバラだったものが、タイミングよく一斉に元気を取り戻す」様子を示しています。 (c) 実際の実験装置の画像とセットアップ ・この図は、実際にどのような装置を使って実験しているのかを写真と簡単な模式図で示しています。 ・画像には、7個の超伝導量子ビット(人工原子)が並んでおり、そのうち5個が今回の主要な実験に使われています。 ・装置は、特別な金属線(共振器)や、各人工原子の周波数を調整するための線路が組み合わさっており、超低温(10 mK)に冷やされていることがわかります。 (d) 人工原子の細かい仕組みの拡大図 ・この拡大図では、個々の人工原子の構造が詳しく描かれています。 ・各人工原子には、磁束(外部からの調整でエネルギーを変える)を受け取るための部品がついています。 ・この仕組みにより、各人工原子のエネルギー(いわゆる「階段」)を細かく調整できるようになっているのです。/Credit:E. S. Redchenko et al . Phys. Rev. Lett (2025)

“光を止めて操る” 人工原子を開発 / 今回の実験装置とその働きを図で示しています。以下、それぞれのパネルを日常の言葉で説明します。 (a) 均一な人工原子による振動の様子 ・この図は、すべての人工原子が同じ設定になっている場合を表しています。 ・短いパルスを入れると、すべての人工原子が同じタイミングでエネルギーを交換し始め、一定のリズム(真空ラビ振動)で動く様子が描かれています。 (b) 周波数を少しずつ変えた場合の再放出現象 ・こちらは、人工原子の設定を少しずつ変えて、異なる周波数に合わせた場合のイメージです。 ・最初はエネルギーがばらばらに分散してしまいますが、やがて各人工原子の動きがまた揃い、まとめてエネルギーを放出する現象が起こります。 ・つまり、人工原子が「バラバラだったものが、タイミングよく一斉に元気を取り戻す」様子を示しています。 (c) 実際の実験装置の画像とセットアップ ・この図は、実際にどのような装置を使って実験しているのかを写真と簡単な模式図で示しています。 ・画像には、7個の超伝導量子ビット(人工原子)が並んでおり、そのうち5個が今回の主要な実験に使われています。 ・装置は、特別な金属線(共振器)や、各人工原子の周波数を調整するための線路が組み合わさっており、超低温(10 mK)に冷やされていることがわかります。 (d) 人工原子の細かい仕組みの拡大図 ・この拡大図では、個々の人工原子の構造が詳しく描かれています。 ・各人工原子には、磁束(外部からの調整でエネルギーを変える)を受け取るための部品がついています。 ・この仕組みにより、各人工原子のエネルギー(いわゆる「階段」)を細かく調整できるようになっているのです。/Credit:E. S. Redchenko et al . Phys. Rev. Lett (2025)研究チームは、超伝導回路で作られた5つの「人工原子」を金属線(共振器)と組み合わせ、そこに短いマイクロ波パルスを送り込む実験を行いました。

まず、実験装置を超低温まで冷やして抵抗をほぼゼロにし、量子力学の影響がはっきり現れる環境を整えます。

人工原子それぞれは、外部の調整によってエネルギー状態を変えられるようになっており、自然の原子と比べてはるかに自由度が高いのが特徴です。

パルスを“入り口”から送り込むと、人工原子がそのマイクロ波を吸収し、しばらく後に再び放出する現象が観測されました。

しかも単に一度きりではなく、人工原子たちの振動位相が再び揃う(rephasing)タイミングごとに、周期的にマイクロ波が出てくるのです。

これは、異なる周波数に調整された人工原子同士が協力し合い、吸収したエネルギーを再び共振器へ戻すことで起きると考えられています。

さらに、この“出てくるタイミング”は人工原子の周波数差や結合強度を変えることで自由に制御できることも明らかになりました。

たとえば、周波数のずれを大きくするとマイクロ波パルスの再放出間隔が短くなり、小さくすると長くなります。

こうした結果は、単にマイクロ波を一時的に蓄えるだけでなく、任意のタイミングで放出できる仕組みの存在を示しており、チップ上の超伝導回路だけで「量子メモリ」や「時間制御された光源」が実現しうることを意味します。

![[WILL CLENS] シューズパウダー 日本製 無香料 シューケアキット 靴 消臭 パウダー (1本)](https://m.media-amazon.com/images/I/41m8Ig2XigL._SL500_.jpg)

![[W.P.S.] 防水スプレー 除菌 抗菌 防汚 機能付き 大容量420ml 日本製](https://m.media-amazon.com/images/I/41aHfy9uuZL._SL500_.jpg)