「育児参加したい男性」と「実際に関われていない現実」:果たしてメリットは?

近年の意識調査では、「育児に参加したい」「子どもと過ごす時間を大切にしたい」と考える男性の割合は8割を超えるとも言われています。

しかし実際には、家事育児の多くが依然として母親に偏っており、父親の平日の育児時間は1日あたりわずか1時間未満というデータもあります。

「参加したいけど、どう関わっていいかわからない」「仕事との両立が難しい」など、気持ちと行動の間にギャップが生じてしまっているのが現状です。

では、男性が育児に関わることで、子どもや家庭にどのようなメリットがあるのでしょうか?

「育児参加=子どものためになる」と直感的に思う人も多いですが、その具体的な効果はあまり知られていませんでした。

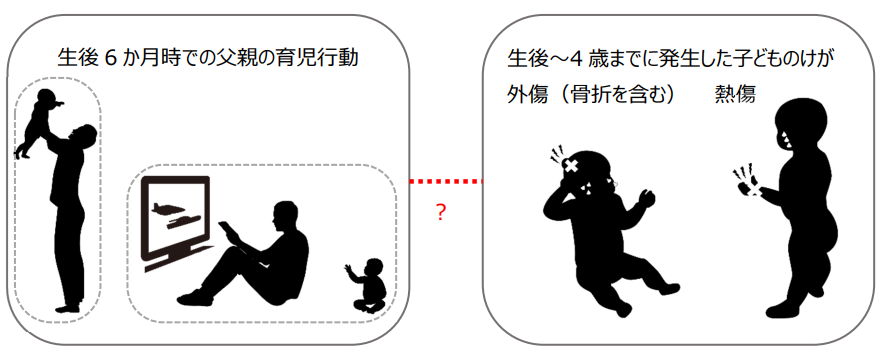

今回、富山大学の研究チームは父親による育児のメリットを明らかにするため、乳幼児の事故率に焦点を当てた研究を行いました。

研究に用いられたのは、環境省が主導する大規模な出生コホート調査『エコチル調査(Japan Environment and Children’s Study)』のデータです。

対象となったのは、2011〜2014年にかけて全国で登録された約10万人の親子のうち、72,343組のデータ。

分析では、子どもが生後6か月の時点での父親の育児行動(室内遊び、外遊び、食事の世話、おむつ交換、衣服の着脱、入浴、寝かしつけ)7項目を、母親の回答に基づいて4段階評価(3:いつもする~0:まったくしない)で数値化し、合計スコア(0〜21点)を算出しました。

これをもとに、「低群(0〜11点)」「中群(12〜14点)」「高群(15〜21点)」の3つのグループに分類しました。

その後、子どもが生後〜4歳の間に受診が必要なレベルのけが(外傷・熱傷)を経験したかどうかを質問票で確認し、父親の育児スコアとけがの発生率との関連を分析しました。

では、父親による育児にはいったいどれほどのメリットがあるのでしょうか。

![[WILL CLENS] シューズパウダー 日本製 無香料 シューケアキット 靴 消臭 パウダー (1本)](https://m.media-amazon.com/images/I/41m8Ig2XigL._SL500_.jpg)

![[W.P.S.] 防水スプレー 除菌 抗菌 防汚 機能付き 大容量420ml 日本製](https://m.media-amazon.com/images/I/41aHfy9uuZL._SL500_.jpg)

![シルバーバック かわいい海の生きもの CUBE 2X2 キューブ ツーバイツー|海の生き物デザイン 立体パズル スピードキューブ 5cm 子ども〜大人向け 知育 ギフトに最適 ([バラエティ])](https://m.media-amazon.com/images/I/41EJOOLgGXL._SL500_.jpg)