曲を学ぶ第一歩は耳か譜面か?──東大fMRI実験が示す意外な脳の使い方

「録音された音源を繰り返し聴く」か「譜面を最初から最後まで丹念に追う」かで、演奏の仕上がりや理解のしかたがどのように変わるのか。

謎を解明するため研究者たちは、まず被験者である中級レベルのピアノ奏者を2つのグループに分けました。

1つめは「複数の楽器を弾きこなせる人々(マルチ・インストゥルメンタリスト、以下“Multi”)」。

もう1つは「ピアノだけをメインに学んできた人々(モノ・インストゥルメンタリスト、以下“Mono”)」。

研究チームはこの2グループに、古典からバロック期にかけての小品4曲(バッハ、クラーク、ベーム、そしてレオポルト・モーツァルト)を準備しました。

そして一部の曲は「耳で学ぶ」練習法(録音音源をひたすら聴く)を中心に、もう一部の曲は「譜面を読む」練習法を中心に、それぞれ計7日間取り組んでもらうように設定したのです。

5日間かけて徹底的に「聴く」か「読む」かに集中し、最後の2日間だけはどちらの曲も実際にピアノを弾いてチェックするという流れでした。

研究者たちはこの“仕分け”によって、耳からの情報が脳に残る痕跡と、譜面から得る情報が脳を活性化させる仕組みをできるだけ区別しようと考えたのです。

さらにユニークなのは、“わざとフレーズを入れ替えた音源”を最終テストに使ったことです。

例えるなら、小説の段落が入れ替わってしまって物語の流れが怪しくなるような状態を、音楽でも再現しました。

具体的には「Aメロ→Bメロ」と続くはずの部分を「Aメロの一部→Bメロの一部→またAメロ…」というふうに、ちょっとだけ組み替えてあるのです。

フレーズ自体は正しいメロディなのに、全体を通して聴くと「なんだか妙に感じる」──パズルのピースが微妙に嵌まっていないような、不自然な雰囲気が漂います。

この不自然さに気づけるかどうかを調べることで、曲の文脈やフレーズ構造をどの程度脳内で把握しているかを評価できるわけです。

テストの手順としては、被験者はfMRIスキャナーの中でヘッドフォンを装着し、先述の“小細工”を施した音源を聴かれます。

そして「いまのフレーズ、流れがおかしかったか?」と思ったら、ボタンを押して知らせるというシンプルな方式です。

一方で、ほとんどいじっていない普通の音源もランダムに混ぜられているので、どれが不自然かを正確に見抜かなければなりません。

実際にやってみると、集中して聴いているつもりでも見逃す箇所があったり、逆に正常なフレーズを誤って「不自然だ!」と判定してしまう人もいるといいます。

では結果はどうなったのか。

まず、耳で学んだ曲(音源を聴き込んだ曲)のほうが、こうした“不自然なフレーズ”を高精度で見抜ける傾向がありました。

特にMultiグループ──複数楽器を扱ってきた参加者たちは、譜面重視で学んだ曲よりも「耳コピ系」で学んだ曲のほうが、はるかにミスを検知しやすかったというのです。

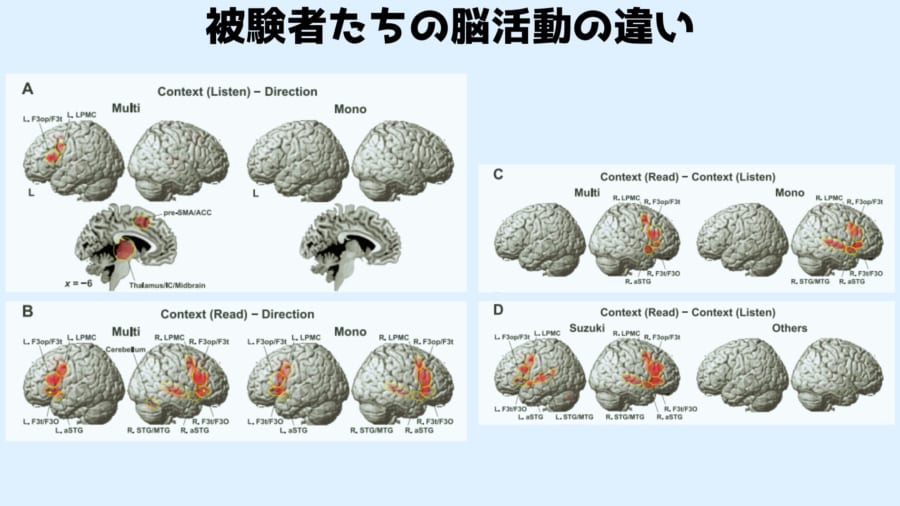

さらに脳のスキャン画像を見てみると、“耳コピ系”の学習を経た曲を判断するとき、左脳の言語中枢に近い領域が強く活性化している傾向がありました。

これは「文法(言語構造)を理解するときの脳の動き」と似ているともいわれ、音楽のフレーズを“言葉”のように捉えている可能性があると指摘されています。

一方、譜面から学んだ曲を判断するときには、右脳の前頭領域や聴覚関連の部位が広く使われるケースも多かったようです。

特に「譜面を読むのに苦労する人」ほど右脳の働きが顕著だったとも報告され、脳全体で曲の情報を補うようなイメージです。

このように、右脳は「全体を感じ取る直感的な司令塔」、左脳は「構造を論理的に分析する専門家」のように協力しながら音楽を理解している可能性があります。

譜面に集中すると右脳がサポートに回る場面が増え、音を聴く学習では左脳が文法的アプローチでフレーズを組み立てる──そんなイメージでとらえると、脳の働きの仕組みがより直感的にわかりやすくなるのではないでしょうか。

そして、彼らとは別に設定された「短期練習をまったく行わなかった参照グループ」の正答率を見ると、やはり“耳コピ系”でも“譜読み系”でも練習した人たちに比べてガクッと低い値が示されました。

つまり、たとえ1週間という短期間であっても、しっかり曲を練習すればそれだけ「不自然なフレーズ」を聴き分ける能力が高まり、それが脳活動にもはっきりと反映されるわけです。

しかも、マルチ楽器経験者や幼少期から耳を鍛えてきた人々(たとえば“スズキ・メソッド”経験者)は、この能力がさらに高まりやすいというのですから、音楽と脳の関係はますます奥深いといえそうです。

「スズキ・メソード」は、自然な母語習得を楽器演奏習得に応用した教育法であり楽曲の練習をする際に音源を聴くことを重視しています。言語の自然習得は、アメリカの言語学者ノーム・チョムスキーが提唱する「言語生得説」の基礎となる考え方であり、あらゆる自然言語の普遍性を裏付けるものです。この仮説の脳科学的根拠については、酒井氏による近著『チョムスキーと言語脳科学』(インターナショナル新書、2019年)と『脳とAI-言語と思考へのアプローチ』(中公選書、2022年)にて詳しく記されています。

こうした結果を踏まえ、研究チームは「なぜ耳で聴く方法がフレーズ全体の文脈理解に強みを発揮するのか?」を脳科学の視点から詳しく論じています。

次の段階では、音楽の学習法を最適化するだけでなく、言語習得などにも応用できる可能性があると考えられており、私たちが「耳」と「譜面」のどちらからアプローチするべきかを再考するきっかけにもなりそうです。

![[WILL CLENS] シューズパウダー 日本製 無香料 シューケアキット 靴 消臭 パウダー (1本)](https://m.media-amazon.com/images/I/41m8Ig2XigL._SL500_.jpg)

![[W.P.S.] 防水スプレー 除菌 抗菌 防汚 機能付き 大容量420ml 日本製](https://m.media-amazon.com/images/I/41aHfy9uuZL._SL500_.jpg)

![シルバーバック かわいい海の生きもの CUBE 2X2 キューブ ツーバイツー|海の生き物デザイン 立体パズル スピードキューブ 5cm 子ども〜大人向け 知育 ギフトに最適 ([バラエティ])](https://m.media-amazon.com/images/I/41EJOOLgGXL._SL500_.jpg)