耳から学ぶ? 譜面で極める?──両脳活用が導く新たな音楽教育

今回の実験から見えてきたのは、耳で覚えた曲と譜面で覚えた曲で、脳のどこが、どのように活性化するかが大きく異なる可能性です。

耳を使った学習では、特に左脳の前頭葉を中心に活動が強まり、これは言語を理解するときに働く「構文処理」の中枢とも重なっていると考えられています。

曲のフレーズを“文のまとまり”のように感じ取り、自然なつながりかどうかを判断する──まさに言語で文法的な誤りを見つけるような感覚で音楽を捉えているのかもしれません。

一方、譜面を読んで学んだ場合、右脳の前頭領域や聴覚野も幅広く働いていたことが示唆されています。

譜面には音程・リズムだけでなく強弱や表情記号など多様な要素が書かれており、それを頭の中で「音」に再構築する必要があります。

しかも、フレーズの流れが正しいかどうかを瞬時に判断するためには、記号上の情報と実際の聴感をつなぎ合わせる追加の作業が必要です。

言い換えれば、脳の右半球が、言語構造のような処理をつかさどる左半球をサポートしながら、譜面と音の対応づけを補完しているイメージです。

一般的には「聴くほうが感覚的=右脳」、「譜面を読むほうが言語処理的=左脳」というイメージを抱きがちですが、今回の結果からはむしろ、耳で音をとらえたときに左脳が強く活性化し、譜面を読むときに右脳の負担が大きくなるという、従来の印象とは反転したようなパターンが示唆されました。

この背景には、音楽を脳がどのように“構文”として理解しているかが関係していると考えられています。

たとえば過去の音楽脳科学の研究では、右脳がメロディや和音の「情緒的な動き」や「音色の違い」などをざっくりと把握し、左脳はリズムや音の連なりを論理的に組み立てる傾向があると報告されたことがあります。

言語の文法処理と似た形で、連続する音をルールに沿って分析するのは左脳が担いやすい、というわけです。

一方、私たちは普段「文字情報=左脳優位」という図式を当てはめて考えがちですが、譜面に書かれている要素を実際の音に“置き換えて”理解するプロセスは、意外にも右脳的な「視覚-空間情報の統合」や「直感的な補完機能」に頼る面が大きい可能性があります。

特に、譜読みが得意ではない段階の人が譜面をパッと見たときには、まず右脳がビジュアル的に情報を一括で捉え、そこから細部を推測しようとする──そんなイメージに近いかもしれません。

実際に、初心者が譜面を読むときに右脳の視覚処理領域が活性化する例は以前の研究でも示唆されています。

これは言語の文字を読む場合にも似たことが起き、慣れない表記体系(たとえば外国語の文字など)を読もうとするときには、左脳による言語処理が本格的に働く前に、まず右脳が形状や空間配置を“パターン”としてとらえている、と説明されることがあります。

音楽記号は音程やリズムだけでなく、強弱や表情など多層の意味をもつので、慣れないうちは右脳にとってかなりの負荷となるのかもしれません。

一方、耳で直接音を聴く場合は、言語の「母語習得」に近い感覚でフレーズを組み立てるため、左脳がスムーズに“文法”のような枠組みで処理を進めているとも考えられます。

こうした知見を踏まえると、「譜読みは左脳、聴くのは右脳」といったステレオタイプな二分図式は、実は学習段階や習熟度によって大きく変動するものだといえそうです。

文字どおり目で読む情報があっても、それを音として再構築するプロセスには空間的・直感的な補完が必要になり、その一方で音を聴き取る際には、言語に近い論理構造を左脳が分析的に処理している……。

それぞれの作業を“どれだけ慣れているか”や、脳が音をどんな手順で組み立てているかによって、どの領域が主に稼働するのかが変わってくるのです。

今回のように逆転したパターンが見えたことは、従来の左右脳にまつわる常識を見直し、音楽と脳の関係を一層奥深く理解するきっかけになるでしょう。

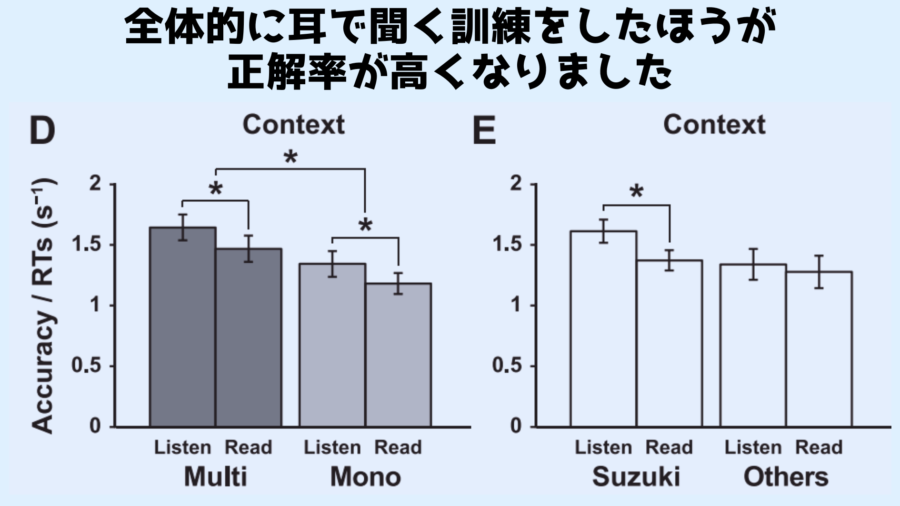

また、今回の研究では複数の楽器を長期にわたって演奏してきた人ほど、こうしたフレーズ判断の正確さが高い傾向がありました。

これは「マルチ言語話者が新しい言語構造を習得しやすい」という現象と似ているといえます。

多様な楽器に慣れ親しむほど、“音の文法”を捉えるスキルがより研ぎ澄まされていく──いわば「累積効果」のような仕組みが音楽にも存在するのではないでしょうか。

特に幼少期から音源を聴き込む「スズキ・メソッド」などで育った人は、耳を使った学習の効果が一段と高まっている点が印象的です。

では「耳から学ぶのが絶対にいいのか」と言うと、そう単純な話でもないかもしれません。

譜面には音楽を体系的に理解するうえで重要な手がかりが多く含まれていることも事実で、“譜読み”を通して深められる解釈や技術も確かに存在します。

今回の実験は“耳コピ”優位を強調するように見えますが、実は「耳→譜面」「譜面→耳」の両方を往復しながら学んだ方が最終的には全体像を把握しやすいのではないか、という見方も成り立ちます。

左脳と右脳が補い合っているという結果が示唆するように、片方に偏るよりも、多面的なアプローチが音楽理解の幅を広げる可能性が高いのです。

今回の研究は、音楽を聴く・読むという行為が脳内でどう処理され、どこまで相互補完し得るかを明らかにしようとする試みでした。

研究者たちは、こうした仕組みが「言語学習」や「複数言語運用」といった分野にも通じるのではないかと見ています。

実際、私たちが外国語を学ぶときも、ネイティブの音声をひたすら聴き取るだけでなく、文字情報や文法規則を学びながら習熟していくプロセスがあるからです。

音楽と言語は一見まったく違うようで、その「音と構造を結びつける脳の働き」には共通点が多いのかもしれません。

最終的に、私たちがここから得られる示唆は、曲を「耳で学ぶ」メリットと「譜面で学ぶ」メリットの両方を上手に使い分ける重要性です。

特に深い表現力や即興演奏などを身につけたい場合は、耳を研ぎ澄ましてフレーズ全体の流れをリアルタイムに感じとりながら、譜面に書かれた情報を分析的に読み解く力を養うことが不可欠でしょう。

今回の実験が示したように、短期的にも長期的にも、脳は柔軟にその学習体験を取り込み、左右で役割を分担しながら音楽の“文脈”を理解しているのです。

つまり、耳と譜面という2種類の窓から音楽を眺めるほど、その作品をより多角的に味わえる可能性が広がるといえます。

![[WILL CLENS] シューズパウダー 日本製 無香料 シューケアキット 靴 消臭 パウダー (1本)](https://m.media-amazon.com/images/I/41m8Ig2XigL._SL500_.jpg)

![[W.P.S.] 防水スプレー 除菌 抗菌 防汚 機能付き 大容量420ml 日本製](https://m.media-amazon.com/images/I/41aHfy9uuZL._SL500_.jpg)

![シルバーバック かわいい海の生きもの CUBE 2X2 キューブ ツーバイツー|海の生き物デザイン 立体パズル スピードキューブ 5cm 子ども〜大人向け 知育 ギフトに最適 ([バラエティ])](https://m.media-amazon.com/images/I/41EJOOLgGXL._SL500_.jpg)

自分は幼少時(4歳)にピアノを始めて、音の聞き取りをしていた為に絶対音感を持っています。

曲を聞く時に主旋律だけではなく背景の音も同時に聞いて覚えている感じです。(演奏されたものを丸ごと脳内に再生できる感じ)

自分にとって楽譜は、聴き取ったメロディの裏付けや演奏時のポイントを知るのに有効という位置付けです。

訓練次第でこんな特技を身につけた人は他にもいると思いますが、記事の実験では被験者にそのふるい分けはしていたのでしょうか?

手段は手段でしかないので、やりやすいと思う方をやればいいと思いますよ。

どちらがやりやすいかを判断するために両方触れてはおくべきだとは思いますけどね。

最終的な判定を耳で聴いて行っているから耳で学習した方が良いという結果が出てるのかもね。

もし、譜面を見ることで判定してたら譜面を見て学習した方が良いという結果が出そうかなと思いました。

音楽を楽しむのは耳で聴くのが一般的ですから耳で聴いて判定するのが妥当なんでしょう。

耳で聴いて覚えるという事は、誰かが演奏したものを覚える、という事なので、それは他人の解釈した音楽を覚えることになる。つまり自分の解釈では無いものを覚える事になるので、それをする場合には、どういう演奏をマネしたいか、に注意が必要。

曲を覚えた後に譜面を読んで自分の解釈を探す事で、自分の音楽を得ることをすべきである。それでも最初に覚えた音楽から完全に自由になる事は簡単では無い。

私もビオリストです。

全く同感です。

最初は音源を聴いたとしても

演奏するなら楽譜を自分の解釈をしてから音楽を得てます。

その時に邪魔になる(理想になる)のが最初に耳から入った音楽ですよね〜

浅い理解なら音源だけで有用。

深くなるなら楽譜という眼鏡を掛けないと自分の音を見つけられない。

何を求めるかですね。

エキスパートでない者が、難しい曲に譜面から取り組むと、途中で挫折します。耳コピーで始めると、細かいパッセージがわからないので、限界に達します。耳コピーで始めて、途中から楽譜を使うと難しい曲でも弾けるようになります(上手いかどうかは別にして)

耳コピが表現から入れて技法習得に優れているのは当然で、学者はそこの実体験が無いから被験者にプロ並の演奏家を集めたところで研究手順の条件設定が甘い。譜面は曲の構成情報を効率よく伝えたり理解し記憶するための単なるガイド。演奏者自らが探求習得して上達したと周囲に思わせる表現法(演奏)への到達に役立っているわけではない。