証拠の時代は終わったのか――1970年代から始まったエビデンスの衰退

そこで今回研究者たちは、1879年から2022年までの米国議会演説――実におよそ800万件にも及ぶ発言録――を対象に、大規模な計算機テキスト分析を行うことにしました。

具体的には、政治家の演説に含まれる単語の使用傾向を、時代ごと・党派ごとに解析し、「証拠重視」と「直感重視」の両面がどのように変遷してきたのか、さらにそれが社会の動向(たとえば二極化の進行や所得格差の拡大など)とどの程度つながりを持つのかを探る、という壮大な試みです。

こうした調査は、歴史的なテキスト資料を扱ううえでも最先端のデジタル技術を駆使する必要があり、研究者たちの挑戦は大きな注目を集めています。

研究チームはまず、1879年から2022年までの米国議会演説を収集し、その総数はおよそ800万件にも及びました。

これら膨大な議事録をまとめ上げ、それぞれの演説が「証拠(エビデンス)」重視なのか、それとも「直感・感情」重視なのかを数値化するために高度な計算機テキスト分析を導入した点が、この研究の最大の特徴といえます。

具体的には、あらかじめ作成した二つの“辞書”――たとえば“fact”や“data”、“evidence”といったエビデンスを示す単語群と、“believe”や“guess”、“feeling”などの直感・感情を示す単語群――をもとに、演説の中の言葉づかいをスコア化しました。

その際、単語の単純な頻度だけでなく、演説全体の文脈をとらえる自然言語処理(NLP)の技術が使われており、いわば「議員がどれほどデータに依拠した議論をしているか、あるいはどれほど主観的な信条に頼っているか」をマッピングするように数値で測定できる仕組みが作られたのです。

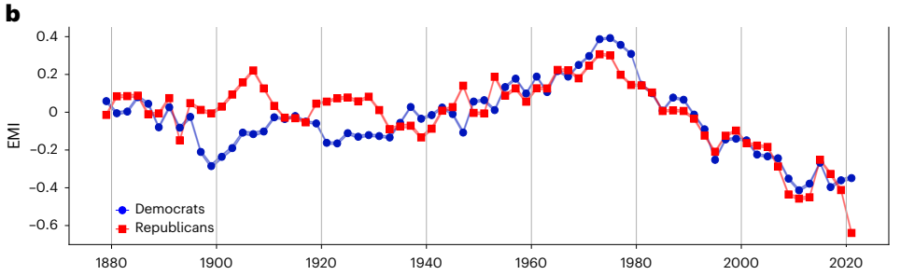

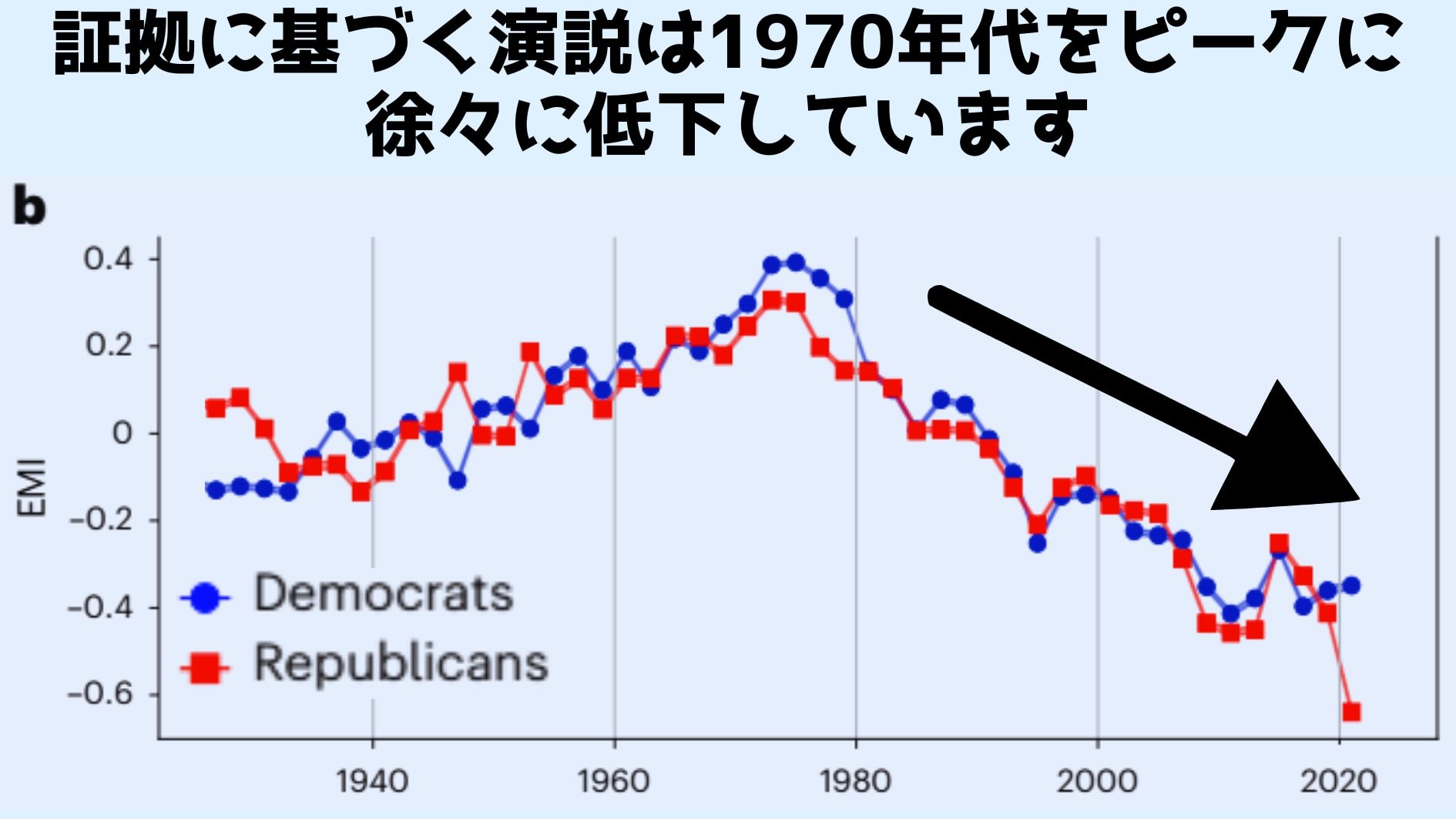

こうして算出された“EMI(Evidence-Minus-Intuition)スコア”を年ごと・会期ごとに集計してみると、いくつか興味深い事実が浮き彫りになりました。

EMIスコア(Evidence-Minus-Intuitionスコア)は、その名のとおり「どれだけ“証拠(Evidence)”ベースの言語が使われているか」と「どれだけ“直感(Intuition)”ベースの言語が使われているか」の差を測る指標です。

研究チームは、演説文中に現れる“証拠を表す単語”と“直感を表す単語”をそれぞれ数値化し、その差を取ることでEMIを求めました。

「演説」と「証拠」の類似度を A とし、「演説」と「直感」の類似度を B としたときに「 EMI = A − B」 となります。

つまり証拠に基づいた演説ほどEMIがプラスの値になり、証拠を無視した直感的な演説ほどEMIがマイナスになるわけです。

すると1970年代半ば(1975〜1976年の会期)をピークとしてエビデンス重視の度合いが一貫して下落し続け、現代では史上最低水準にあることがわかりました。

過去の数字をみると、19世紀末(1899〜1901年)や1930年代の大恐慌期(1933〜1935年)にも一時的にエビデンス重視が低下していた形跡はありますが、いずれも短期的な谷にとどまり、社会情勢が落ち着くと再び持ち直していました。

一方、1970年代以降の低下は途切れず継続しており、1975年のピーク以降は毎会期ごとに(ほぼ2年ごとに)平均してEMIが0.032ポイントずつ下がっているとされています。

また党派別の状況をみても同様に、どちらの政党も1970年代半ばを境に証拠重視から直感重視へじわじわとシフトしていることが確認されました。

特筆すべきはごく最近(2021〜2022年会期)の共和党の急激な下落で、中央値のEMIスコアが−0.753まで落ち込んでおり、同時期の民主党が−0.435であることと比較しても著しく低い数値でした。

EMIの最大振れ幅が理論上−2から+2であることを考えると、この下落幅は非常に大きな変化と言えるでしょう。

「議会全体でエビデンスの弱い演説が目立っている」という深刻な状況とも言えます。

さらに、研究者たちは「こうした演説言語の変化が社会や政治の実質的な動向とどう結びつくのか」を探るため、議会の生産性(二大政党が合意に至って可決する法案の数や重要度)、党派間の二極化、そして所得格差の推移なども併せて分析しました。

その結果、エビデンス重視の度合いが低下している会期は、議会の合意形成が滞って立法活動が減速し、さらに次の会期以降に所得の格差が広がっている時期と重なりがあることが示唆されたのです。

実際に、EMIの数値が低いほど所得格差を示す指標が高くなるという負の相関関係(相関係数−0.948)が観察された点は、政治経済学的にも大きなインパクトを持つ発見でしょう。

(※相関係数が−1に近いほど強い負の相関を意味します。相関係数−0.948ということは証拠に基づかない演説が行われる地域では格差が拡大する傾向が非常に強いのです。)

こうして、広大なスケールのテキストデータを対象にした先進的な分析は、単に「議会は昔のほうがデータ重視だったかもしれない」という直感を裏付けるだけでなく、「証拠に基づく議論が減ると、どのような社会的・政治的リスクが高まるのか」という具体的なヒントを与えてくれました。

研究チームによれば、エビデンスへの依拠が薄れると、党派対立を埋める共通基盤が弱まり、結果として合意形成が難しくなって立法も滞る可能性があるのではないか、とのことです。

所得の偏在や議会の生産性といった社会課題が、議員たちの「言葉づかい」と意外なほど密接につながっているかもしれない――この発見は、まさにデータが示す大きな警鐘と言えるでしょう。

![[WILL CLENS] シューズパウダー 日本製 無香料 シューケアキット 靴 消臭 パウダー (1本)](https://m.media-amazon.com/images/I/41m8Ig2XigL._SL500_.jpg)

![[W.P.S.] 防水スプレー 除菌 抗菌 防汚 機能付き 大容量420ml 日本製](https://m.media-amazon.com/images/I/41aHfy9uuZL._SL500_.jpg)

![シルバーバック かわいい海の生きもの CUBE 2X2 キューブ ツーバイツー|海の生き物デザイン 立体パズル スピードキューブ 5cm 子ども〜大人向け 知育 ギフトに最適 ([バラエティ])](https://m.media-amazon.com/images/I/41EJOOLgGXL._SL500_.jpg)